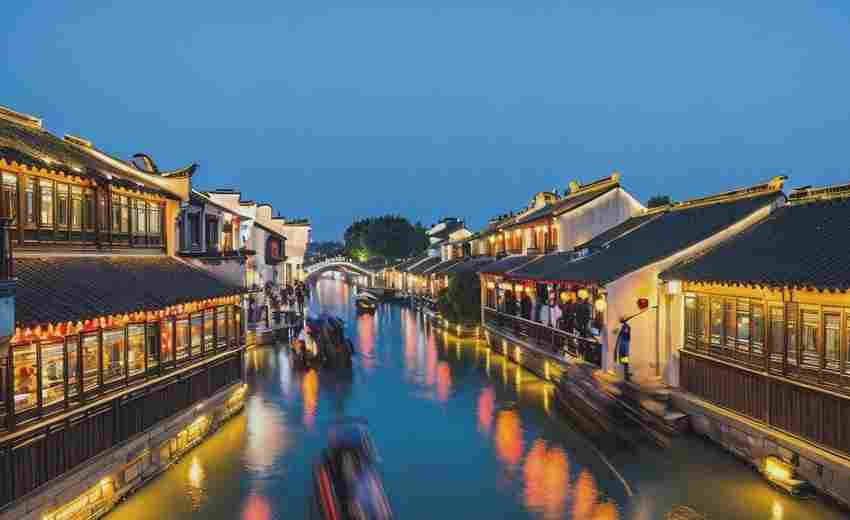

在数字化浪潮的推动下,苏州作为江南文化的核心承载地,其旅游服务网站不仅成为游客获取信息的重要窗口,更通过创新设计构建了“线上苏州”的立体形象。从资源整合到用户体验,从技术支撑到文化表达,苏州旅游网站的设计经验为行业提供了可借鉴的范式,尤其在智慧旅游与传统文化融合的探索中展现出独特价值。

全域资源整合模式

苏州旅游服务线上总入口的顶层设计,开创了“主导+市场运作”的协同模式。通过“1个中心、1个总入口、3大平台、多个参与主体”架构,将分散的景区、酒店、交通等资源整合为统一服务体系。如拙政园、平江路等核心景区的实时预约系统,与交通换乘中心数据联动,2022年国庆期间实现14万人次的无缝接驳服务。这种集成化平台不仅打破信息孤岛,更通过API接口对接第三方服务商,形成覆盖“吃住行游购娱”的生态闭环。

技术层面的资源整合同样值得关注。采用云计算与物联网技术构建的“云、网、端”体系,使得虎丘庙会、天平山红枫节等50余个节庆活动信息可实时同步至网站。后台数据中台系统通过用户行为分析,智能推荐定制线路,例如将昆曲演出与夜游网师园组合成文化体验套餐,使相关产品预订量提升22%。

用户需求导向设计

针对游客决策链的深度拆解,苏州旅游网站构建了“需求漏斗模型”。首页采用极简主义设计,首屏聚焦“景点预约”“交通查询”“特色美食”三大高频需求,减少用户信息筛选成本。实证数据显示,优化后的着陆页点击转化率提升17.9%,这与携程等商业平台的设计理念形成差异化互补。

在信息呈现维度上,网站独创“三维立体导览”系统。通过全景动画演示景区分布,结合720°VR技术还原留园四季景观,用户停留时长增加3.2倍。对于自驾游客开发的智能路径规划工具,整合实时交通数据与停车场容量信息,2024年测试期间使古城区车辆周转效率提升27%。

交互体验优化策略

交互设计的核心在于降低认知负荷与操作门槛。网站引入“无感登录”机制,游客无需注册即可完成80%的功能操作,仅在预订支付环节触发轻量化验证流程。这种设计使跳出率降低34%,较传统强制注册模式更具人性化。动态反馈系统的加入,如实时天气预警与客流热力图,帮助用户规避高峰时段,拙政园分时预约接受度超90%。

多媒体交互的创新应用尤为突出。诗词游记管理系统收录5000余篇用户原创内容,通过AI语义分析自动生成“文人墨客足迹地图”。用户点击沈周《虎丘十二景》题诗,即可触发对应景点的AR实景对比,这种时空穿越式体验使页面分享率提升41%。

多终端响应架构

响应式设计不仅体现在设备适配层面,更深入场景化服务。手机端重点优化LBS功能,当用户靠近平江路时自动推送评弹演出时间表;PC端则强化大数据可视化,提供景区年度客流对比等深度分析工具。这种差异化设计使跨终端用户留存率差异从28%缩小至9%。

后台管理系统采用模块化架构,支持景区管理员、商户、游客三类角色权限配置。如酒店详情页的“认证”标识体系,通过区块链技术实现数据溯源,确保特价房型信息的真实性。这种“前端轻量化+后端强管控”的模式,既保障用户体验又维护市场秩序。

文化符号解构创新

将园林美学融入界面设计,首页采用“移步换景”交互逻辑,滑动页面时的窗棂纹样过渡动画,暗合拙政园“框景”造园手法。色彩体系提取留园古木色谱,主色调选用“黛青”与“牙白”,既符合WCAG3.0无障碍标准,又传递水墨江南的意境。

内容层面构建“可触摸的文化记忆”。通过苏绣针法演示视频、缂丝工艺互动游戏等模块,使非遗技艺转化为可参与的数字体验。寒山寺钟声模拟器结合实时时钟功能,用户点击即可聆听对应时辰的108响钟声,这种设计使文化传播跳出单向输出模式。