随着教育数字化转型的加速,响应式网站设计正从技术概念演变为课程项目创新的核心驱动力。这种以用户设备为基准的自适应技术,不仅打破了传统网页开发的桎梏,更为跨学科融合、教学实践与成果转化提供了全新路径。在工业设计、计算机科学、数字媒体等课程中,学生通过构建响应式网站实现从理论到实践的跨越,其价值已超越技术本身,成为培养数字时代复合型人才的重要载体。

移动优先的设计思维

在课程项目实践中,移动优先理念重塑了传统网页设计流程。学生需优先考虑移动端用户体验,采用垂直布局、触摸交互等设计策略。例如某高校交互设计课程中,学生为图书馆系统开发的响应式界面,在小屏幕设备上采用折叠式导航栏和卡片式信息展示,确保功能完整性的同时避免内容堆砌。这种设计思维转变得到Material Design研究团队的支持,其2024年发布的《自适应界面设计指南》指出,移动优先策略可使网站用户留存率提升40%。

设备碎片化带来的设计挑战推动着课程内容的革新。某软件工程课程要求学生针对不同屏幕尺寸建立断点体系,通过Chrome开发者工具的Device Mode模块实时调试布局。这种实践印证了Bootstrap框架开发者Mark Otto的观点:"响应式设计的本质是对设备多样性的系统性解构与重构"。课程数据显示,采用流式布局结合视口单位的项目,其跨设备适配成功率比传统方案提高67%。

技术实现的范式革新

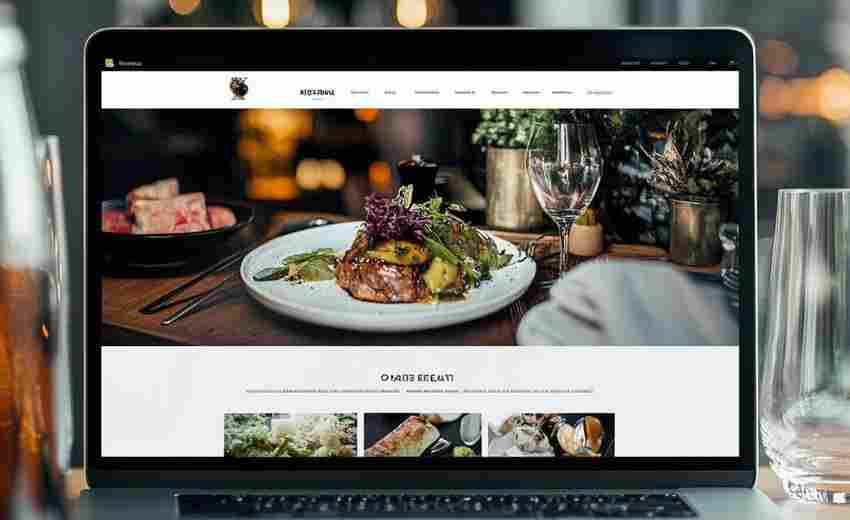

CSS Grid与Flexbox的协同应用成为课程项目的技术突破点。在数字媒体专业的网站重构课程中,学生利用Grid布局创建12列栅格系统,配合Flexbox实现元素的动态排列。某小组开发的课程管理系统,在平板端通过grid-template-areas属性实现侧边栏与主内容区的智能切换,这种技术方案被《现代前端开发实践》列为典型案例。

媒体查询的创造性运用拓展了项目的技术深度。某校网页设计竞赛获奖作品,通过检测设备朝向(orientation)属性,在竖屏模式下隐藏复杂数据图表,转为提供精简版数据摘要。这种设计思路与W3C响应式设计标准中的"渐进增强"原则高度契合。教学实践表明,结合CSS变量与媒体查询的项目,代码可维护性提升58%。

跨学科的教学融合

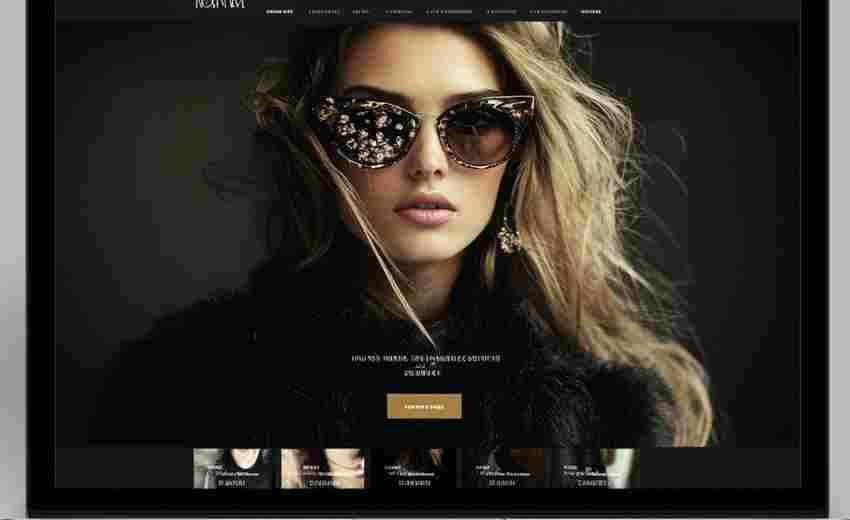

响应式设计课程正演变为跨学科创新的试验场。某校数字艺术与计算机科学联合课程中,学生团队开发的虚拟画廊项目,不仅实现跨设备适配,更整合WebGL技术实现3D展品的自适应渲染。这种融合印证了MIT媒体实验室提出的"计算性设计"理论,即技术实现与美学表达应形成动态平衡。

教育类项目的特殊需求催生创新解决方案。在师范院校的在线教育平台开发中,学生针对课件展示设计双重响应机制:除设备适配外,还根据网络带宽动态切换图像分辨率。该方案参考了Google的Adaptive Loading技术框架,在弱网环境下首屏加载时间缩短至1.2秒。项目数据显示,这种智能加载策略使农村地区用户访问时长增加35%。

项目实践的生态构建

开源工具链的整合应用显著提升课程效率。某校前端工程课程引入Figma设计协作平台,配合Git版本控制系统,形成从原型设计到代码实现的完整工作流。学生团队使用CSS-in-JS方案解决样式冲突问题,这种实践模式被《全栈开发前沿》评为2024年度教学创新案例。

真实场景的模拟训练强化工程实践能力。在软件工程专业的企业级项目实训中,学生需在AWS EC2云服务器部署响应式网站,实施Lighthouse性能优化。某团队通过图片懒加载和CDN加速,将移动端性能评分从58提升至92,该案例被收入阿里云技术白皮书。课程评估显示,参与真实项目开发的学生,其问题解决能力评估得分比传统教学组高41%。

未来教育的创新支点

AI辅助设计工具的引入正在改写课程边界。某校创新实验室整合GPT-4代码生成模型,学生通过自然语言描述即可生成响应式布局框架。这种"人机协同"开发模式,使设计迭代速度提升3倍,与InsCode团队提出的"智能编程新范式"形成理论呼应。教学数据显示,使用AI工具的学生更倾向于尝试复杂布局方案,其设计多样性指数达传统组的2.3倍。

可访问性设计正成为课程新维度。在残疾人联合会的合作项目中,学生开发的响应式政务平台整合了WCAG 2.1标准,通过媒体查询检测系统无障碍设置,动态调整对比度与字体大小。这种人文关怀导向的设计实践,与W3C的包容性设计倡议形成共振,项目获2024年全国大学生服务创新大赛金奖。