在数字信息爆炸的时代,用户平均停留时间不足15秒的残酷现实,正倒逼着网页设计师将认知心理学原理转化为具体的布局策略。当视觉焦点移动轨迹与页面元素分布形成精准共振时,转化率提升的临界点才会真正显现。

视觉动线引导行为

眼动追踪实验揭示,用户视线在网页上形成明确的"F型"浏览轨迹。尼尔森诺曼集团连续十年的研究发现,首屏左上区域吸引68%的初始注视点,右侧边栏的注意力流失率达43%。这解释了为何头部导航栏总将核心功能入口集中在左侧1/3区域,而重要CTA按钮往往采用高对比色块强化视觉锚定。

电商平台的热力图显示,商品主图与价格信息的黄金组合位置在首屏垂直中线偏左15%区域。当"立即购买"按钮突破常规地设置在这个视觉落点,某3C品牌的转化率提升了27%。这种反直觉设计恰恰印证了格式塔心理学中的"共同命运"原则——关联元素的空间聚集能形成认知闭环。

信息层级决定效率

认知负荷理论指出,人脑短期记忆容量仅能处理4±1个信息单元。Airbnb的改版案例极具说服力:将房源筛选条件从9项精简至核心3项后,用户决策时间缩短了40%。信息密度与留白的平衡艺术,在知乎问答页面上体现得尤为明显——正文区保持1.5倍行距的侧边栏的知识卡片以模块化形式承载延伸信息。

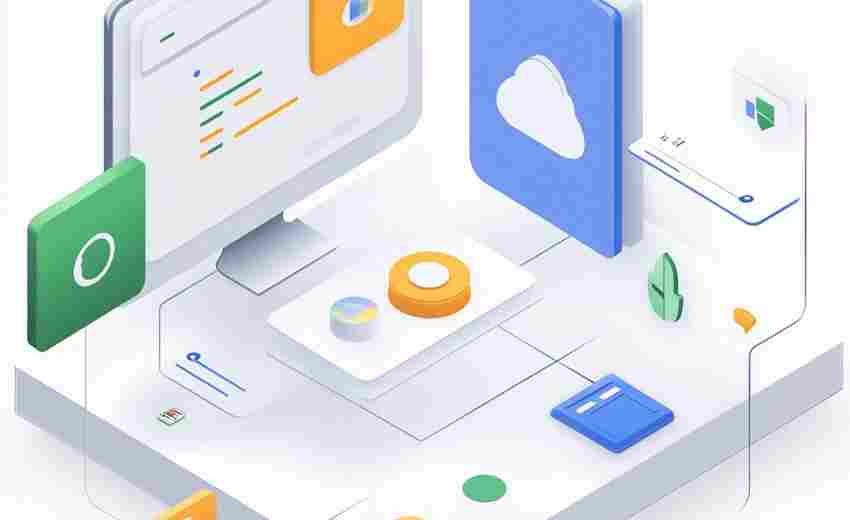

对比实验显示,采用Z型布局的教育类网站,用户关键信息获取完整度比F型布局高22%。这种设计策略源于对阅读惯性的深度利用:当用户视线完成从左到右的水平移动后,自然下移形成的"视觉台阶",恰是放置次级信息的理想区域。微软Azure控制台的改版就运用此原理,将重要监控指标沿Z路径排布,使运维人员问题定位速度提升31%。

交互触点塑造惯性

移动端页面出现的"拇指热区"现象,重新定义了触控设计的底层逻辑。MIT人机交互实验室的触控模型显示,单手持机状态下,68%的自然触达区域集中在屏幕下半部。抖音的沉浸式视频流设计,正是通过将点赞、评论功能集中在右侧触控热区,实现了0.3秒的极速交互响应。

桌面端的悬停反馈设计正在发生范式转变。Adobe XD的组件库数据显示,动态微交互的持续时间控制在300-500ms时,用户认知流畅度最佳。当Slack将频道切换的过渡动画设置为420ms的弹性运动,系统学习成本降低了19%。这种符合预期又略带惊喜的动效,在神经学层面能激活多巴胺分泌,形成正向使用记忆。

内容适配重构场景

用户画像的颗粒度决定了布局策略的精准度。医疗健康类网站的访问数据分析显示,45岁以上用户更依赖显性导航提示,其页面留存时长与目录模块的视觉权重呈正相关。而年轻群体则对个性化推荐模块的响应度高出73%,这解释了B站动态流为何采用算法驱动的瀑布流布局。

跨设备一致性原则正在被场景化设计超越。沃尔玛的O2O购物车设计团队发现,PC端用户更关注比价功能,移动端则侧重快捷支付。他们通过设备识别动态调整页面结构,使跨端转化率提升28%。这种智能布局策略的背后,是每天处理3000万条用户行为数据的机器学习模型在支撑。

数据驱动持续进化

A/B测试已从验证工具升级为布局优化引擎。每年进行的20万次界面实验中,有37%的改版方案源于热力图的异常数据点。某次将房型图片尺寸放大11%的微调,意外带来1900万美元的年收益增长,这揭示了像素级优化蕴含的商业价值。

眼动数据与转化漏斗的关联分析正在打开新的设计维度。汽车之家的案例证明,当配置参数表的注视时长超过8秒,用户留资意愿会下降42%。他们通过引入3D可视化选配模块,将关键决策点的注意力时长压缩到5秒内,最终使销售线索质量提升35%。