在信息爆炸的互联网时代,用户对网站的第一印象往往由导航设计决定。优秀的导航系统如同城市的路标,能够快速指引用户到达目标区域,减少迷失感。据统计,79%的用户在首次访问网站时会优先查看导航栏,而混乱的导航结构会导致40%的用户在30秒内离开。这种数据背后折射出导航设计对用户留存率、转化率的深刻影响,也促使设计师不断探索导航系统的优化路径。

结构逻辑性优化

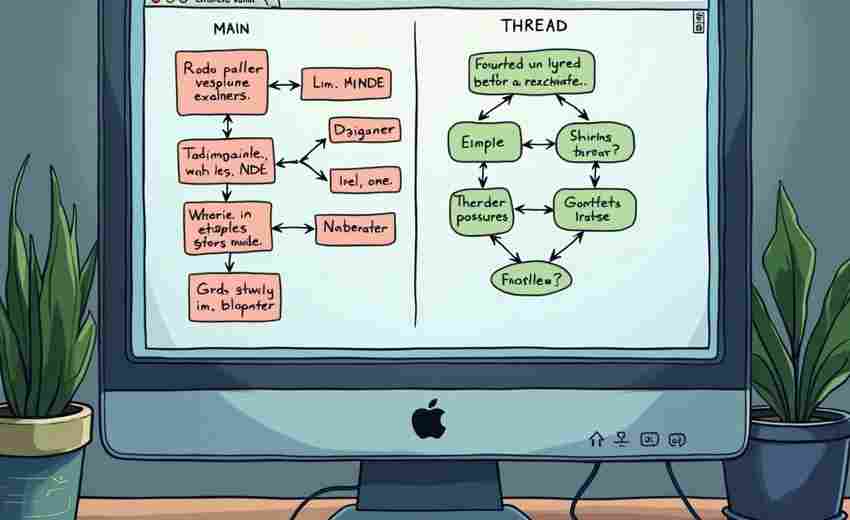

导航系统的核心价值在于信息架构的清晰度。研究表明,人脑处理信息的短期记忆容量通常为7±2个单元,这意味着主导航栏的栏目数量应控制在5-9个之间。例如阿里云开发者社区的导航设计,将"探索云世界"、"问产品"、"动手实践"等核心功能模块进行逻辑分组,既避免了信息过载,又保持了功能完整性。

扁平化结构已成为现代导航设计的主流趋势。亚马逊的实践表明,将商品分类层级从三级压缩到二级后,用户找到目标商品的时间缩短了37%。这种设计哲学在电商平台尤为明显,通过面包屑导航与分类标签的组合,用户能在两次点击内到达80%的内容页面。但需注意,过度扁平化可能导致信息关联性减弱,因此需配合智能推荐系统动态调整导航权重。

视觉认知效率提升

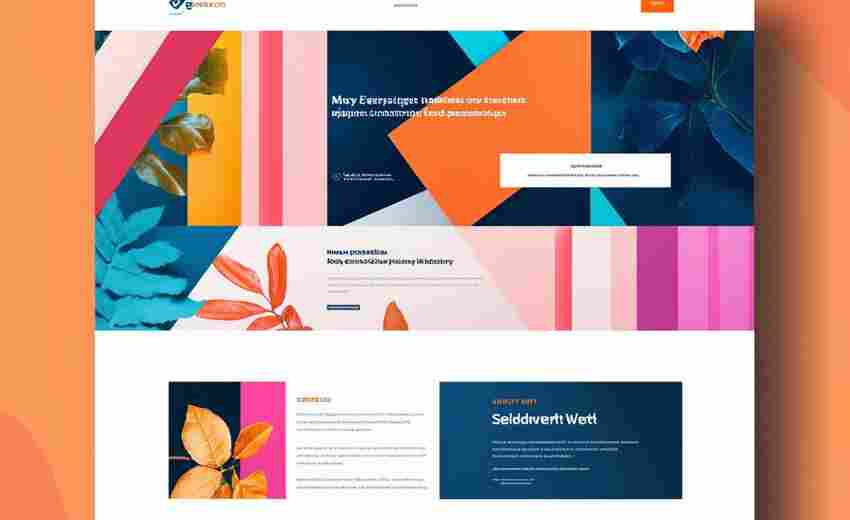

色彩心理学在导航设计中的应用远超表面审美。谷歌Material Design规范指出,导航栏背景与文字的色彩对比度需达到4.5:1以上,这不仅是无障碍设计的要求,更能提升30%的点击准确率。京东APP的红色导航栏与白色文字的搭配,既强化了品牌识别,又确保了视觉焦点集中。

图标语义的准确性直接影响导航效率。Airbnb的实践显示,加入房屋、心愿单等具象图标后,新用户的导航成功率提升了28%。但需警惕"图标陷阱"——MIT的研究表明,抽象图标的误读率高达42%,因此重要功能应始终配合文字说明。微软Windows11的导航设计就采用了图标+标签的双重编码方式,兼顾了美学与功能性。

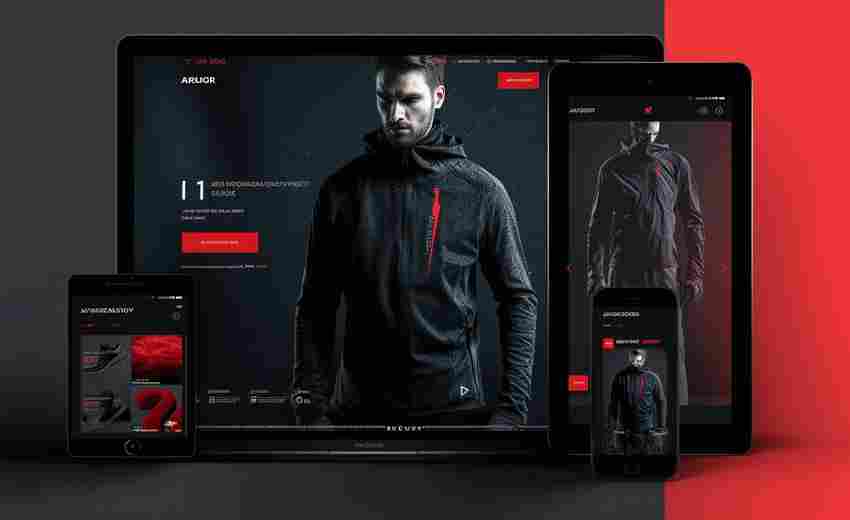

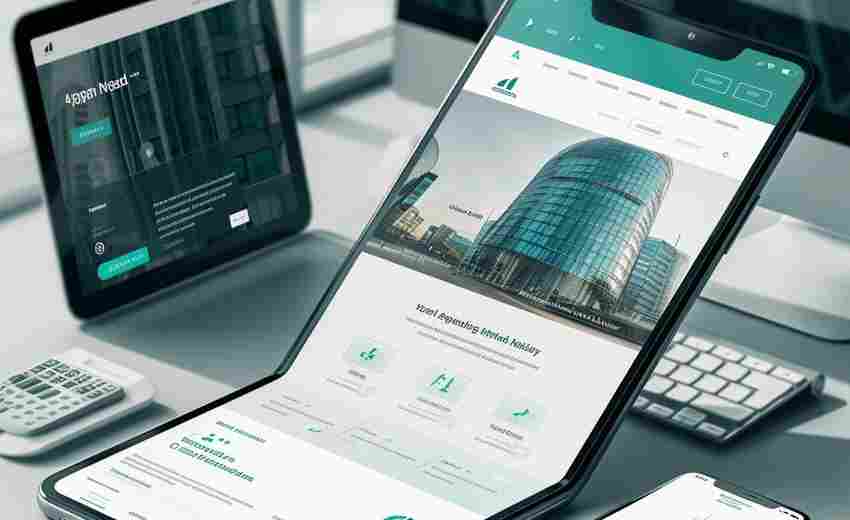

跨设备体验一致性

移动优先原则已深刻改变导航设计范式。沃尔玛网站的响应式导航在折叠状态下隐藏次要功能,通过汉堡菜单保持界面整洁,这种设计使移动端转化率提升了19%。但单纯的隐藏策略可能造成信息层级断裂,因此宜采用渐进式披露设计,如苹果官网的二级菜单在移动端转为垂直瀑布流,既保持信息完整又适配屏幕尺寸。

触控热区的研究为移动导航提供了科学依据。费茨定律指出,目标尺寸与距离共同决定操作效率,这解释了为什么淘宝APP的底部导航图标尺寸严格控制在44×44pt——这是成人手指触控的最小舒适区域。而导航项间距保持在8mm以上,可减少误触率至5%以下。

行为数据驱动迭代

热力图分析正在重塑导航优化策略。LinkedIn通过追踪200万用户的眼球移动轨迹,发现右上角区域的视觉关注度比传统左侧导航高73%,遂将核心功能迁移至此区域,使功能使用率提升41%。这种数据驱动的方法,能够准确捕捉用户潜意识的浏览习惯。

A/B测试在导航权重分配中发挥关键作用。Spotify的案例显示,将"发现"栏目从第三位移至首位后,新歌试听量增加29%,但用户回访率降低7%。这说明导航优化需要平衡短期目标与长期体验,通过多维度指标综合评估设计效果。现代工具如Hotjar的全景会话记录,可还原用户真实操作路径,为迭代提供立体化洞察。

情境化智能适配

机器学习正在赋予导航系统动态调整能力。Netflix的个性化导航能根据用户观影记录实时调整栏目排序,这种情境感知设计使内容点击率提升35%。系统通过分析用户设备类型、访问时段、地理位置等20余个维度,构建动态导航模型。

语音导航的兴起带来新的交互范式。百度智能小程序的数据表明,语音搜索功能使中老年用户的导航效率提升62%,但需要配合自然语言处理技术优化识别准确率。这种多模态交互设计,正在打破传统视觉导航的局限,特别是在车载场景、智能家居等新兴领域展现潜力。