在数字化浪潮中,网站广告与营销内容已成为企业拓展市场的重要手段,但伴随而来的法律纠纷也呈现出高频化、多样化趋势。从虚假宣传到知识产权侵权,从合同履行争议到数据引用失范,每个环节都可能因合规意识薄弱而引发法律风险。如何在创意表达与法律框架之间找到平衡,已成为企业营销战略中不可忽视的命题。

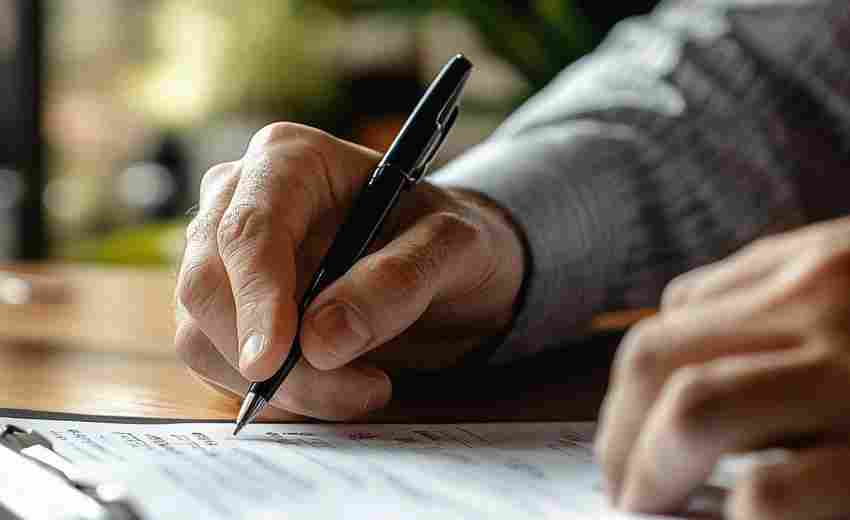

合同条款的明确性

广告合同的规范性是规避法律风险的第一道防线。根据《广告法》要求,广告主、经营者、发布者需通过书面形式明确各方权利义务,尤其在发布周期、效果评估标准、违约责任等关键条款上需细化。例如,某户外广告企业因未约定发布时间延迟的赔偿标准,导致广告主因错过促销节点索赔时陷入被动。

在主体资质审查层面,企业需核查合作方的广告经营许可证、媒体发布资质等文件。2018年西安某企业因委托无资质的广告公司制作医疗广告,不仅面临行政处罚,还被法院判定承担连带赔偿责任。实践中,资质审查应延伸至代言人授权、肖像使用权等细节,避免因主体资格瑕疵导致合同无效。

内容真实性的把控

广告内容的真实性认定标准日趋严格。根据市场监管总局2023年数据,全国查处的虚假广告案件中,42%涉及功效夸大,如某化妆品宣称“4周消除皱纹”却无法提供临床实验数据,最终被处以销售额三倍罚款。企业需建立广告文案三级审核机制,对数据来源、比较性陈述、科学结论等要素进行交叉验证。

绝对化用语的使用风险尤其突出。尽管《广告法》第九条明确禁止“国家级”“最佳”等表述,仍有企业试图通过“自我比较”规避监管。例如某茶叶品牌在广告中使用“本系列最高等级”描述,因未能提供国家认证的质量分级文件,仍被认定为违规。合规部门应建立禁用词动态词库,结合行业特性定期更新过滤规则。

知识产权合规审查

创意素材的合法使用常成为侵权高发区。2022年北京某电商平台未经授权使用摄影师作品制作促销海报,单案赔偿金额达87万元。企业在素材采购环节需完善权利链审查,包括著作权登记证书、肖像权授权书等文件,对于UGC内容需设置侵权投诉快速响应机制。

专利信息的标注规范常被忽视。《广告法》第十二条要求标明专利号和种类,但抽查显示38%的企业存在专利已失效却未更新广告内容的情况。某医疗器械企业因使用过期专利号宣传,不仅被责令下架广告,更引发消费者集体诉讼,品牌声誉严重受损。

行政监管的适配

特殊行业广告存在明确禁区。根据《广告法》第十五条,医疗、药品、保健食品等领域需预先取得审查批文,且不得出现疗效承诺。2023年某生物科技公司因在网站发布“干细胞治疗糖尿病”内容,涉嫌非法医疗广告被立案侦查。企业需建立行业禁用语清单,定期参与监管部门组织的合规培训。

未成年人保护条款的执行力度持续加强。上海某游戏公司在角色立绘中植入酒类品牌元素,因违反《广告法》第十条关于未成年人身心健康保护规定,被处以20万元罚款。内容审核需增加未成年人视角评估,对动漫形象、网络用语等潜在风险点进行专项排查。

数据引证的规范性

统计数据的引用需遵循完整性和时效性原则。某手机厂商在广告中宣称“续航能力领先同类产品30%”,但因未注明测试环境标准,构成误导性宣传。合规团队应要求数据来源方提供原始报告,并对引证范围、样本数量、统计周期等要素进行备注。

第三方监测报告的采用存在法律边界。杭州某服装品牌使用自媒体发布的“消费者满意度排名”进行宣传,因该榜单未取得市场调查资质,导致广告合法性受质疑。企业需建立合作机构白名单制度,优先选择具有CMA认证或行业公信力的数据供应商。

![[Docker管理器]运行时发生错误—failed to start docker.service](/uploads/pictures/c680f5f8b2b5d7254c1288b08f2f82b0.jpg)