数字时代浪潮席卷全球教育领域,班级文化建设正经历着从传统模式向智慧化转型的深刻变革。网络平台以其开放性、交互性和资源整合优势,为班级文化建设提供了全新载体。通过构建班级文化网站,能够突破时空限制,将物质环境、制度规范、精神理念等文化要素融合于虚拟空间,形成线上线下协同发展的立体化育人体系。这一创新实践不仅重构了师生互动方式,更通过数据聚合与智能分析,使班级文化呈现出动态生长特征。

多维资源整合模式

班级文化网站建设需突破单一信息展示功能,构建多维度资源整合机制。在物质文化层面,可建立数字化班级档案馆,将教室环境布置、学生作品、活动影像等素材进行3D建模与虚拟展示。例如浙江某小学通过VR全景技术还原班级成长轨迹,使文化传承突破物理空间限制。在制度文化层面,网站可集成自动化管理系统,将班规公约、评优机制等转化为可视化数据模型,实时追踪班级公约执行情况并生成动态报告。

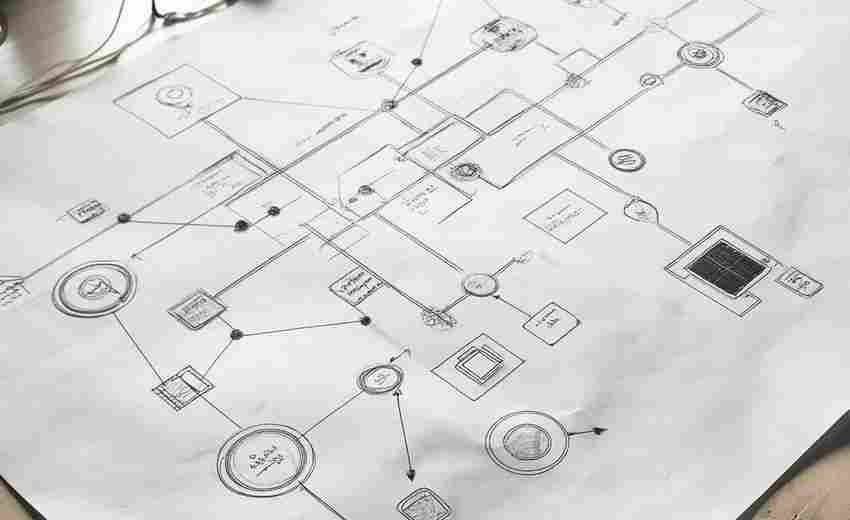

资源整合需注重结构化分类与智能检索。参照高校网站群建设经验,建议采用"主干-分支"架构设计:主干系统统一身份认证与数据接口,分支模块根据班级特色灵活配置。如某中学开发的文化积分系统,将课堂表现、社会实践等数据自动归集,形成个性化成长图谱,使抽象的文化理念转化为具象行为指引。

技术支撑体系构建

技术创新是文化网站持续发展的核心动力。前端架构应采用响应式设计,确保在移动终端、电子班牌、教学大屏等多设备间的自适应呈现。后台管理系统需集成CMS内容管理、大数据分析、AI推荐算法等功能模块,如某教育科技公司开发的班级文化云平台,通过自然语言处理技术自动生成活动简报,较传统人工记录效率提升300%。

安全防护体系构建不容忽视。借鉴网络安全创新案例模板,需建立三级防护机制:基础层采用区块链技术确保数据不可篡改,应用层设置动态权限管理体系,展示层嵌入数字水印保护原创内容。某市重点小学的文化网站即采用"人脸识别+行为分析"双重验证,有效防范外部攻击与内部信息泄露风险。

家校社协同机制

文化网站应成为家校社协同育人的数字纽带。通过开发家长专属端口,可实现教育理念同步、成长数据共享、家校活动预约等功能。如北京某实验学校在网站中嵌入"教育共识测试"模块,运用大数据匹配家庭教养方式与班级文化导向,使家校合作精准度提升45%。社区资源对接方面,可建立社会实践项目库,通过LBS定位技术智能推荐适切活动,形成文化培育的生态闭环。

多维互动功能设计强化参与体验。除常规留言板外,可开发"文化共创"板块,允许师生家长共同编辑班级电子年鉴。某民办学校引入"文化基因"概念,将师生提交的图文素材通过AI重组,自动生成体现班级特质的文化符号系统,该创新实践获省级教育成果一等奖。

动态评价反馈体系

建立基于大数据的文化效能评估模型至关重要。通过采集网站访问热力图、内容互动率、资源下载量等20余项指标,构建班级文化健康度指数。深圳某区教育研究院的监测数据显示,文化网站活跃度每提升10%,班级凝聚力相关系数增加0.37。评价维度应涵盖显性成果与隐性影响,既统计荣誉奖项等量化数据,也通过情感分析技术解析师生留言的情感倾向。

迭代优化机制保障可持续发展。建议采用"PDCA+OODA"双循环模型,既遵循计划-执行-检查-改进的传统流程,又融入观察-定向-决策-行动的动态调整策略。某师范附小建立文化网站版本管理系统,每学期根据用户反馈进行功能迭代,使系统用户满意度保持年均15%增长。

文化基因传承创新

数字时代的文化传承需处理好守正与创新的辩证关系。通过建立班级文化基因库,将历任班级的优秀传统进行数字化保存。杭州某百年名校开发"文化DNA"追溯系统,利用知识图谱技术呈现班级文化演变脉络,使新生入学即能直观感知文化传承。在创新表达方面,可运用AR技术将校训班规转化为互动游戏,某职业院校开发的"文化寻宝"AR应用,使制度学习参与度从32%提升至89%。

文化再生产机制激发内生动力。鼓励师生将文化实践成果转化为数字资源,形成"生产-消费-再生产"的良性循环。如上海某国际学校设立文化创客空间,学生创作的数字作品可直接上传网站交易平台,所得收益反哺班级文化建设,该模式已获国家版权局认证。