在青岛这座经济活力蓬勃的城市,数字化营销已成为企业争夺市场的重要战场。随着本地企业从传统营销向线上转型,SEO(搜索引擎优化)与SEM(搜索引擎营销)、社交媒体推广等多元手段交织,形成复杂的竞争格局。如何科学量化SEO的效果,并将其与其他营销方式进行横向对比,成为企业优化资源分配、提升投入产出比的核心命题。

量化指标的多元维度

SEO效果的量化需依托多维度指标。自然流量是核心指标之一。根据青岛本地企业的案例分析,优化后的网站日均自然流量可提升30%-50%,而这一数据需结合跳出率与转化率综合判断。例如,某制造业企业通过优化关键词“青岛工业设备供应商”,其页面跳出率从75%降至45%,转化率提升至8%,表明内容与用户搜索意图的匹配度显著增强。

关键词排名是直接反映SEO效果的风向标。青岛高搜互联等本地服务商通过工具追踪发现,头部企业往往在长尾词(如“青岛定制网站建设”)排名前3位,这类关键词的转化贡献率是通用词的3倍以上。点进率(CTR)与反向链接质量需同步监控,例如青岛某旅游网站通过优化元标签,点进率从2.1%提升至5.7%,外链建设则使域名权威值(DA)从15跃升至32。

成本效益的长期博弈

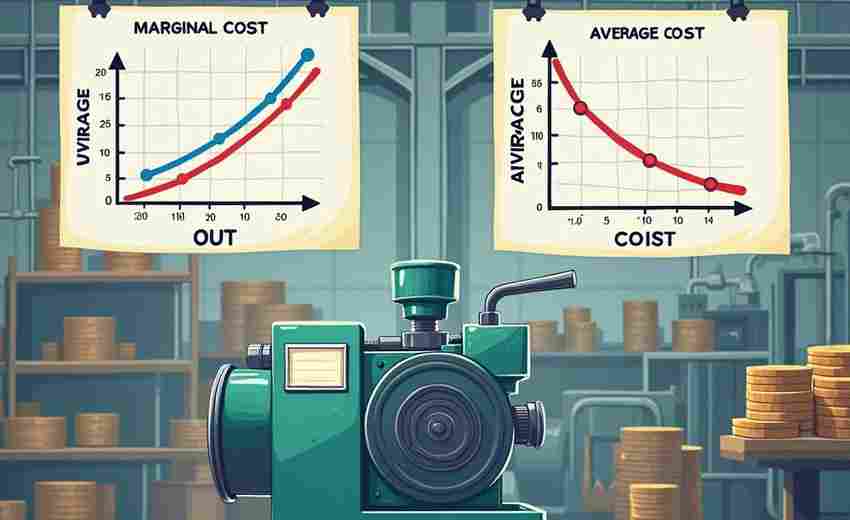

与SEM相比,SEO的成本结构呈现显著差异。SEM的CPC(单次点击成本)在青岛市场普遍为5-20元,而SEO的边际成本随排名提升递减。数据显示,青岛企业首年SEO投入约为SEM的1.5倍,但第二年起流量获取成本下降60%-70%。例如某外贸公司通过持续优化,三年内自然流量占比从28%增至65%,获客成本降至SEM的1/3。

但SEO的隐性成本常被低估。内容生产、技术维护、算法追踪需持续投入人力资源,青岛优化客有限公司的案例显示,其客户中有43%因未建立长效优化机制导致排名波动。相比之下,SEM的预算灵活性更高,适合短期促销。两者的成本曲线揭示:SEO是战略性投资,SEM则是战术性工具。

时效性的动态平衡

SEO的见效周期通常为3-6个月,这与SEM的即时性形成鲜明对比。青岛某餐饮品牌在2024年“啤酒节”期间,SEM广告上线首周带来1200次点击,而同期启动的SEO项目在三个月后实现自然流量翻倍。这种时差效应要求企业建立复合营销矩阵,例如利用SEM测试关键词有效性,再将数据反哺SEO策略。

值得注意的是,青岛本地化SEO具有特殊性。由于区域竞争密度较低,部分长尾词(如“青岛工业园厂房租赁”)的排名提升周期可比一线城市缩短40%。这种地域红利使得青岛企业在制定策略时,需结合百度搜索资源平台的地域流量报告,动态调整优化重点。

用户定位的精准差异

SEO与社交媒体营销在用户触达逻辑上存在本质区别。青岛某教育机构的数据显示,其SEO流量中72%为主动搜索“青岛留学中介评价”的精准用户,而社交媒体广告的转化用户中仅35%具有明确需求。这种差异源于搜索行为的意图明确性——用户输入关键词时已进入决策后期。

但社交媒体的裂变效应不可替代。青岛某婚庆公司通过抖音短视频引流,单月获客量是SEO的2倍,但订单转化率仅为SEO流量的1/4。这表明:SEO更适合高客单价、长决策周期的服务型产品,而社交营销在品牌曝光与冲动消费场景更具优势。

协同效应的战略融合

在青岛数字经济规划中,SEO与内容营销的协同已被验证。某本地电商平台通过原创行业报告(如《2025青岛跨境电商白皮书》)获得高质量外链,同时该内容在微信生态传播带来跨平台流量。这种“内容+SEO+社交”的三维模型,使自然流量与品牌声量同步增长。

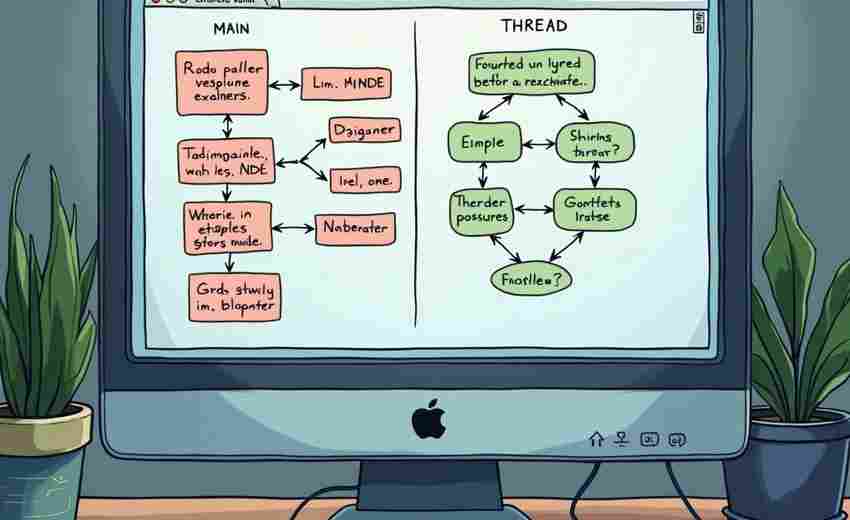

技术整合则是另一突破口。青岛辰星辰网络科技为客户部署的智能SEO系统中,A/B测试模块可同步监测SEM广告落地页表现,自动优化TDK标签。这种数据互通使关键词转化率提升19%,广告ROAS(广告支出回报率)提高22%。