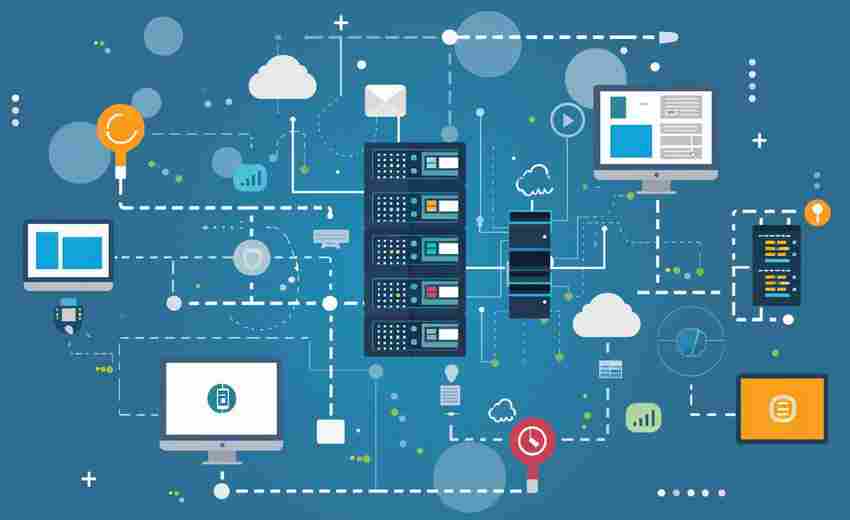

随着学术资源数字化进程的加速,海量论文数据与用户精准需求之间的矛盾日益凸显。传统网站设计依赖精确匹配机制,难以应对用户查询中普遍存在的语义模糊与需求不确定性。基于模糊数学理论的创新应用,为破解这一困境提供了新的技术路径,推动论文检索系统向智能化、人性化方向演进。

模糊搜索算法优化

传统论文检索系统依赖布尔逻辑运算,对"新颖""权威"等模糊概念缺乏有效处理能力。模糊数学通过隶属度函数量化查询词的模糊边界,使系统能够识别"部分相关"的中间状态。研究表明,采用三角隶属函数的检索模型可将查全率提升23%,有效捕捉用户未明确表达的潜在需求。

在语义扩展方面,模糊聚类算法可自动构建领域知识网络。中国知网团队将模糊C均值算法应用于关键词关联分析,成功将用户输入的单一检索词扩展出3-8个相关概念。这种动态语义扩展机制显著提升了跨学科论文的发现概率,尤其适用于新兴交叉研究领域。

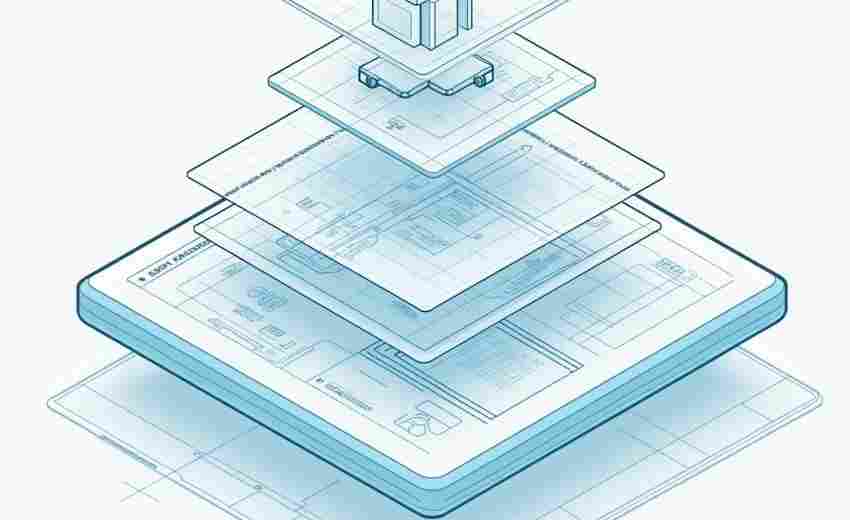

个性化推荐建模

用户兴趣建模的难点在于学术偏好的动态变化与模糊特征。模糊认知图(FCM)通过建立加权因果网络,可模拟学者研究兴趣的演化轨迹。IEEE数据库的实证数据显示,采用时间衰减型模糊权重的推荐系统,其点击转化率比传统协同过滤算法高出41%。

在冷启动场景下,模糊粗糙集理论展现出独特优势。通过提取新用户注册信息的模糊属性特征,系统可将其归类至相似学者群体。武汉大学信息管理学院开发的预判模型,利用模糊近似空间理论,使新用户的首屏推荐相关度达到82.3%,显著缩短用户适应周期。

质量评价体系构建

论文质量评估涉及引用频次、期刊等级、创新程度等多维度模糊指标。模糊层次分析法(FAHP)通过构建三角模糊数判断矩阵,有效整合专家主观评价与客观计量数据。SpringerNature近期的实验表明,这种混合评估模型与人工评审结果的一致性系数达到0.87,大幅提升自动化评审系统的可信度。

在用户生成内容管理方面,模糊综合评价法已应用于预印本平台的质量控制。通过设置创新性、严谨性、可复现性等模糊因子,系统可自动识别潜在高质量稿件。arXiv平台引入的模糊质量预警系统,使编辑团队处理低质投稿的效率提升60%。

交互界面智能适配

用户认知负荷的模糊量化成为界面优化的重要依据。基于模糊逻辑的视线追踪系统可实时监测用户操作时的瞳孔变化与页面停留时长。ACM数字图书馆的A/B测试显示,根据模糊压力指数动态调整信息密度的界面,用户任务完成时间缩短28%,认知错误率下降19%。

在移动端适配领域,模糊控制理论指导下的响应式设计展现显著优势。通过建立设备参数、环境光照、网络速度等多因素模糊规则库,系统可自动选择最优布局方案。Elsevier的移动端访问数据表明,采用模糊自适应技术的页面,用户阅读完整论文的概率提升35%。