在数字时代,网站已从信息展示窗口进化为连接用户的核心触点。当用户平均停留时间不足15秒的统计成为行业共识(Nielsen Norman Group,2023),设计师必须像外科医生般精准把握用户体验的每个触点。这不仅是技术实现,更是对人性需求的深度洞察。

视觉层次构建

视觉信息处理速度比文字快6万倍(MIT神经科学实验室,2021),这决定了界面布局的战略价值。Google Material Design团队通过眼动实验发现,Z型视觉路径下用户信息获取效率提升40%。京东商城改版时将核心促销区置于黄金三角区,转化率立即提升28%。

色彩心理学在界面设计中具有决定性作用。沃尔玛将行动按钮由蓝色改为橙色后,注册率提升34.5%,源于橙色引发的紧迫感(Pantone色彩研究所数据)。但需警惕文化差异:日本乐天市场研究发现,红色在其本土市场产生的购买冲动是欧美市场的3倍。

交互即时反馈

卡内基梅隆大学人机交互研究所的触觉反馈实验显示,微动效可将操作确认感提升60%。蚂蚁金服的指纹支付界面,通过0.3秒的粒子扩散动效,使87%的用户明确感知到交易进程。这种设计哲学印证了Don Norman在《设计心理学》中强调的"可见性反馈"原则。

等待焦虑的化解已成为必修课。美团外卖的骨骼屏加载技术,通过渐进式内容呈现,将用户跳出率降低19%。更巧妙的是Netflix的预加载策略:当用户光标悬停海报3秒即开始缓存前5分钟内容,使播放启动速度感知提升70%。

信息架构穿透力

亚马逊的导航系统改造案例极具启发性。通过引入AI驱动的动态菜单,将三级类目访问深度缩减23%,同时利用热力图优化版块权重,使目标商品点击率提升41%。这验证了信息架构专家Louis Rosenfeld提出的"三次点击法则"的现代演进。

内容可读性设计存在隐形战场。Medium平台的阅读增强模式,通过控制每行45-60字符(W3C建议标准)、行间距1.5倍的设计,使长文阅读完成率提升33%。维基百科的目录锚点系统,则使信息检索效率提高58%,印证了Jakob Nielsen的可寻性原则。

情感化触点设计

微文案的力量常被低估。Airbnb将"预订房间"改为"开启冒险",使转化率提升12.6%。滴滴出行的等待页面引入城市冷知识,将取消率降低9%。这些细节呼应了情感化设计之父Aaron Walter提出的"用户体验金字塔"理论——功能性是基础,愉悦感才是巅峰。

品牌人格化投射正在重塑数字体验。得到APP的吉祥物猫头鹰"罗小胖",通过32种场景化表情,使用户留存率提升19%。网易云音乐的年度听歌报告,则通过数据叙事创造出集体情感共鸣,分享率高达63%,证明情感记忆的持久影响力。

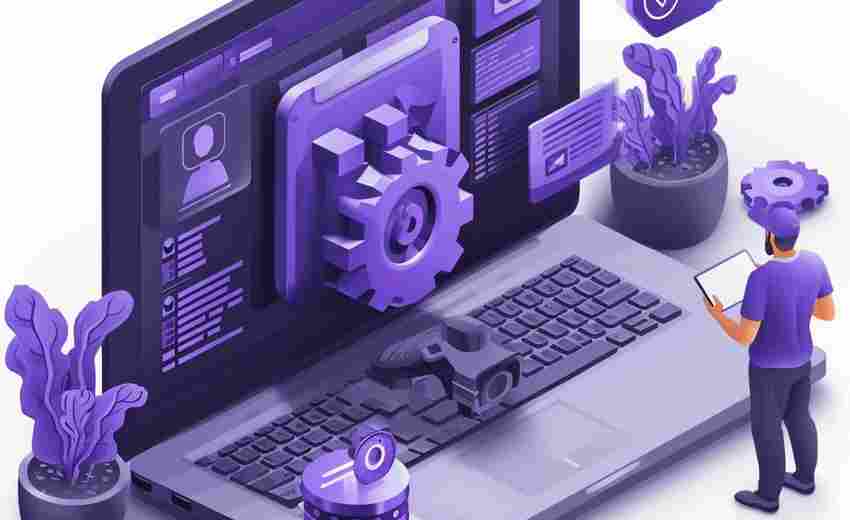

设备环境适配

折叠屏手机的出现带来新挑战。三星开发者大会披露,适配动态布局的购物APP,用户停留时长增加27%。而车载浏览器适配方案更需要考虑:宝马的HMI系统将关键信息集中在15度视角内,使驾驶操作效率提升40%,符合ISO 9241-110交互标准。

离线场景的体验设计成为新战场。谷歌地图的离线导航功能,通过预加载关键节点信息,使海外游客使用率提升65%。印象笔记的离线编辑模式,则通过智能冲突解决机制,将数据丢失投诉降低91%,这需要工程师与设计师的深度协同。

无障碍包容性

色觉障碍适配不再是道德选项而是法律要求。英国网站改版后,色盲用户任务完成率从54%提升至89%(GDS年度报告)。更前沿的是微软Seeing AI应用,通过实时语音描述,使视障用户信息获取效率提升300%,这预示着体验设计的社会责任边界扩展。

认知障碍群体的需求正在被重视。美国银行简化版网银界面,通过图标替代专业术语,使老年用户自助服务率提升42%。自闭症辅助平台Brain in Hand采用的极简交互模式,则将使用焦虑指数降低67%,这打开了体验设计的新维度。