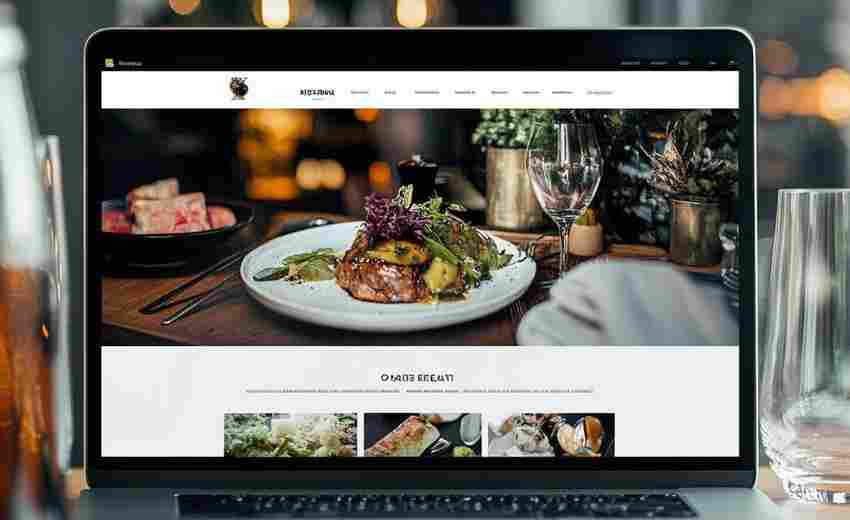

在数字化浪潮的冲击下,网站早已成为品牌与用户对话的核心媒介。当用户首次打开一个网站时,视觉冲击力与使用流畅度共同构成他们对品牌的第一印象。如何在设计阶段让美学张力与实用价值并行不悖,既不让过度装饰削弱功能,也不因机械堆砌丧失吸引力,成为每个设计师必须破解的命题。

以用户需求为设计原点

平衡始于对使用场景的精准洞察。通过用户画像构建、行为数据分析、A/B测试等工具,设计师能捕捉到不同群体的核心诉求。某电商平台研究发现,35岁以上用户更关注页面信息的层级清晰度,而年轻用户则对动态交互有更高期待。这种差异化的需求图谱,直接决定了色彩饱和度的阈值、按钮尺寸的黄金比例等具体设计参数。

在医疗类网站案例中,设计师通过眼动仪测试发现,患者家属对"在线挂号"入口的搜索时间超过8秒,这促使他们将原本深蓝色调的导航栏调整为高对比度的橙白配色,并将关键功能入口上移20像素,最终使点击率提升47%。可见,数据化的用户研究不是冰冷的数字堆砌,而是将人性化需求转化为具象设计语言的翻译过程。

视觉秩序与功能逻辑共生

色彩心理学研究表明,暖色系能提升18%的用户停留时长,但过度使用会导致视觉疲劳。某知识付费平台采用蓝白基底搭配局部明黄点缀,既保持了专业调性,又通过色彩焦点引导用户完成"注册-选课-支付"的转化路径。这种克制的视觉表达,本质上是对功能流程的具象化演绎。

在信息架构层面,菲茨定律揭示的"点击热区"规律被广泛应用。将高频操作按钮设置在鼠标移动轨迹的自然落点区,配合微动效反馈,能够在不破坏整体美感的前提下提升操作效率。正如某金融APP的改版案例所示:将转账按钮从右上角移至右下拇指区,并将按钮尺寸扩大15%,使误触率下降32%,这正是美学服从于人体工学的典型例证。

动态交互构建情感连接

加载动画不再只是等待时间的填充物。某流媒体平台设计的书籍翻页式加载动效,将平均跳出率降低21%,证明恰当的动态元素能有效缓解用户焦虑。这种设计智慧源于对"峰终定律"的运用——用户在体验峰值和结束时的感受,往往决定其对整体的评价。

表单设计的革新更凸显交互的人性化考量。渐进式披露策略将复杂流程分解为阶梯状步骤,配合实时验证提示,既保持了页面整洁,又避免了用户因一次性输入过多信息而产生的挫败感。某服务平台引入智能预填功能后,办事流程完成时长缩短40%,证明功能性与情感化设计并非对立关系。

技术性能支撑体验底线

响应式设计已从加分项变为基础要求。研究显示,移动端加载时间每增加1秒,转化率下降7%。某时尚电商采用渐进式图片加载技术,首屏渲染时间压缩至1.2秒,配合骨架屏过渡动画,使跳出率降低19%。这种技术方案的选择,本质上是用户体验优先原则的工程化实践。

可访问性设计正在重塑行业标准。符合WCAG 2.1标准的对比度设置、为视障用户设计的语音导航、针对色弱人群的图形编码系统,这些看似微小的调整,实则是将美学包容性扩展到更广泛人群的必由之路。某公益组织网站的改版数据显示,无障碍功能上线后,月均服务人次增长65%,印证了人性化设计的商业价值。

设计系统的持续进化

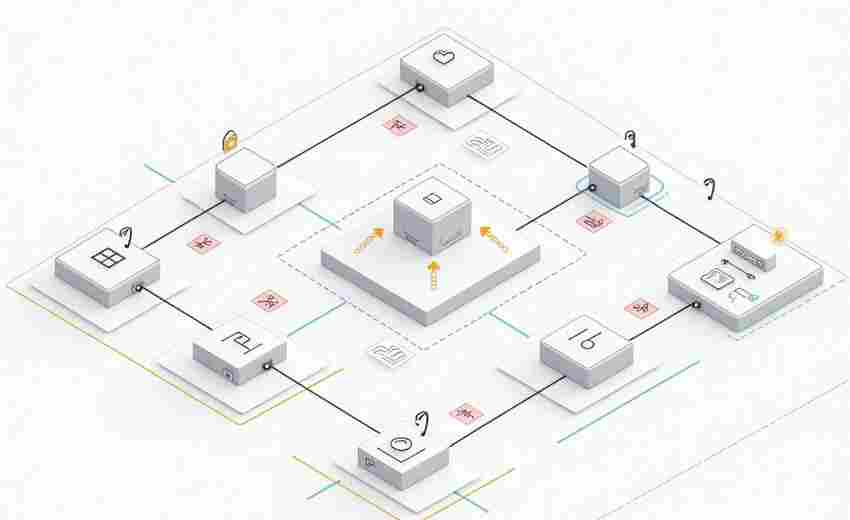

建立动态设计语言库已成为头部企业的共识。某科技公司通过收集2000组用户操作数据,提炼出3种核心交互模型,形成可复用的组件库。这种模块化设计不仅提升开发效率,更确保了视觉体验的一致性——当用户在不同页面看到相同的反馈动效时,认知成本会降低28%。

灰度发布机制为设计优化提供科学依据。某社交平台在新版头像上传功能中,通过5%用户群的AB测试,发现圆形裁切框比方形框的点击率高13%,但完整展示率下降9%。这种量化反馈促使设计师开发智能裁切算法,在美学表达与功能完整性间找到最优解。