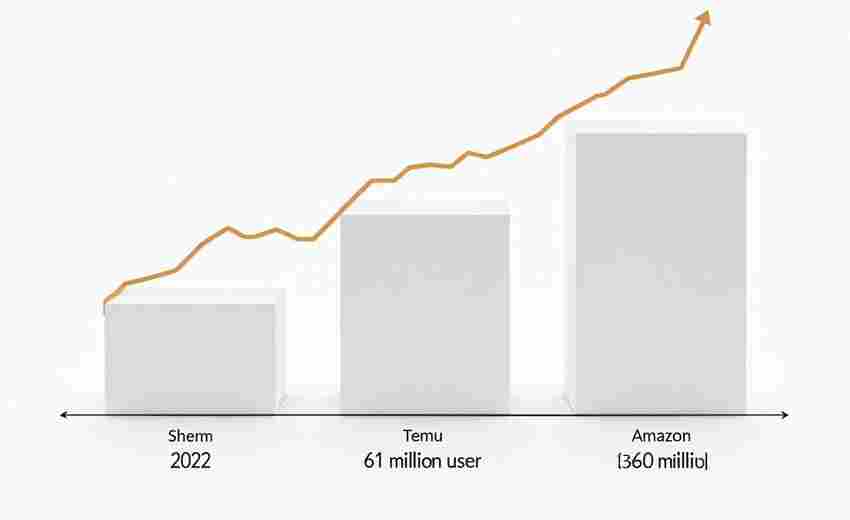

随着互联网业务的指数级增长,日均亿级访问量已成为电商、社交等平台的常态。面对瞬时流量洪峰,如何避免服务器过载崩溃,同时确保用户操作的丝滑体验?答案隐藏在负载均衡技术的精妙架构中——它如同数字世界的交通指挥系统,将海量请求有序疏导至不同节点,构建起动态平衡的服务生态。

流量分发机制

在核心分发层,负载均衡器通过智能算法构建起流量调度网络。轮询算法作为基础策略,将请求像传送带上的包裹般平均分配到各服务器,适用于性能均衡的集群环境。而加权轮询算法则引入了资源配置维度,给配备128核CPU的超级节点分配更高权重,让性能强劲的服务器承担更多流量压力。

源地址哈希算法展现出独特的场景适应性。金融交易类平台利用该算法,确保同一用户的多次请求始终指向固定服务器,避免分布式会话状态不一致的问题。这种"客户经理"式的服务模式,在证券交易系统中保障了订单处理的原子性,某头部券商实测显示该策略使交易失败率下降62%。

动态调度策略

实时感知系统状态的能力让负载均衡突破静态配置局限。最少连接算法如同智能管家,持续监测各节点活跃连接数,将新请求优先分配给当前负载最轻的服务器。某视频直播平台接入该算法后,高峰期服务器资源利用率标准差从37%降至9%,显著提升硬件使用效率。

健康检查机制构建起系统自愈能力。通过TCP心跳包与HTTP状态码双重监测,负载均衡器能在500毫秒内识别故障节点。某电商大促期间,系统自动隔离了因SSD故障导致响应延迟的服务器,保障了99.99%的请求成功率。这种故障自愈能力,使得系统可用性指标突破4个9。

冗余架构设计

主备模式与多活模式的组合拳,构建起立体化容灾体系。在政务服务平台部署中,双机房采用"热备+冷备"混合架构,主站点承载日常流量,备用机房数据实时同步。当光缆意外中断时,DNS智能解析0.5秒完成流量切换,用户无感知实现跨地域灾备。

分布式负载均衡架构打破单点瓶颈。某跨国企业采用三层架构:全局DNS负载、区域负载均衡、本地集群负载,形成分级流量疏导网络。这种设计使东京数据中心的突发流量能动态分流至新加坡节点,跨境延迟控制在150ms以内,实现真正的全球化服务。

资源弹性扩展

云原生时代的负载均衡展现出惊人的弹性扩展能力。某在线教育平台在课程抢购场景中,通过API动态增减后端服务器实例,30秒内完成百台云服务器的扩容。配合弹性公网IP技术,带宽资源可随流量波动智能调节,成功应对瞬间增长50倍的并发请求。

混合云架构下的资源调度更具战略价值。某车企将核心交易系统部署在私有云,营销活动页面托管于公有云。负载均衡器根据业务优先级动态分配流量,在双十一期间将80%的计算资源倾斜至促销系统,既保障了核心业务的稳定性,又实现了营销资源的最大化利用。

智能运维监控

可视化监控看板成为运维人员的决策中枢。某银行系统通过热力图展示各节点实时负载状态,结合机器学习预测模型,提前2小时预判流量拐点。当CPU使用率预测超过85%时,系统自动触发扩容预案,将资源紧张风险消弭于无形。

全链路追踪技术揭开性能瓶颈的黑箱。在复杂微服务架构中,负载均衡器与APM系统深度整合,可精准定位到具体服务的性能衰减。某社交平台通过该技术发现某推荐服务响应延迟突增,及时优化数据库索引后,接口响应时间从800ms降至120ms。