随着数字化进程的深入,用户隐私与数据安全已成为网站运营的核心议题。全球范围内频发的数据泄露事件与日益严格的监管政策,正推动企业从技术、管理和法律层面构建多维度防护体系。本文将从技术实现、管理机制与合规实践三方面,探讨网站保护用户隐私与数据安全的关键措施。

数据加密与匿名化处理

现代网站普遍采用分层次的加密技术保障数据安全。在数据传输环节,TLS/SSL协议通过非对称加密建立安全通道,使用RSA或ECC算法完成密钥交换后,转为AES等对称加密算法提升传输效率。例如HTTPS协议不仅加密用户与服务器间的通信内容,还通过数字证书验证服务器身份,防止中间人攻击。在数据存储环节,数据库加密技术分为字段级加密与全盘加密,金融类网站常采用符合FIPS 140-2标准的硬件加密模块(HSM)管理密钥,确保即使发生物理介质失窃,攻击者也无法读取原始数据。

匿名化处理技术则通过消除数据与个体的关联性降低隐私风险。差分隐私技术通过添加拉普拉斯噪声扰动原始数据,使得单条记录的增减不会显著影响统计结果。苹果公司在iOS系统中应用本地化差分隐私(LDP)收集用户表情使用频率时,每个设备独立添加噪声,云端仅能获得群体趋势而无法反推个体行为。欧盟《通用数据保护条例》明确要求匿名化处理需达到“不可逆”标准,例如对身份证号进行哈希处理时需结合盐值(Salt)防止彩虹表攻击。

访问控制与权限管理

基于零信任架构的访问控制体系正在成为主流。微软Azure等云平台实施动态权限策略,根据用户设备状态、地理位置和行为模式实时调整访问权限。多因素认证(MFA)将生物识别、硬件令牌与一次性密码结合,使未授权访问成功率降低99.9%。在医疗领域,最小权限原则要求医生仅能访问接诊患者的病历,并通过属性基加密(ABE)实现细粒度控制,如设定“科室=心内科&&职称=主任医师”的复合条件解锁敏感数据。

权限审计机制通过日志记录与异常检测强化安全闭环。企业采用SIEM系统对访问日志进行实时分析,当检测到某账号在非工作时间批量导出数据时,系统将自动触发二次验证或临时冻结账户。AWS等云服务商提供访问轨迹可视化工具,可追溯六个月内任意用户的数据操作记录,满足GDPR规定的审计要求。

合规框架与法律适配

全球隐私法规的差异迫使网站构建动态合规体系。欧盟GDPR要求企业30天内响应用户数据删除请求,技术人员需在分布式系统中设计“标记删除-异步清理”机制,避免直接物理删除影响业务连续性。中国《数据安全法》实施数据分类分级制度,地图测绘等敏感信息必须境内存储,企业采用数据分片技术将欧盟用户数据存放于法兰克福数据中心,而中国用户数据留存于本地。

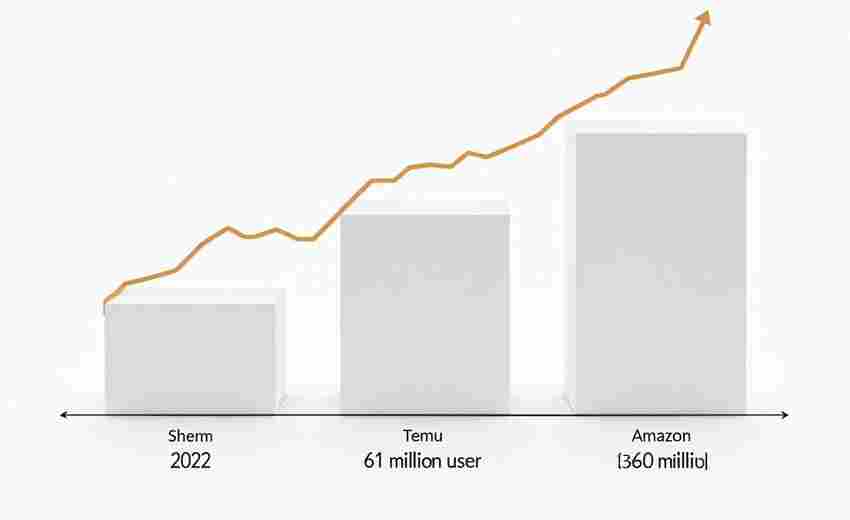

法律争议的典型案例揭示合规实践难点。2024年某社交媒体平台因未明确告知数据用于AI训练遭欧盟处罚,后通过修改隐私政策并设置“三层知情同意”界面(基础功能、数据分析、第三方共享)满足透明度要求。其技术团队开发动态同意管理系统,根据用户IP地址自动切换隐私条款版本,确保同时符合CCPA与PIPL规定。

应急响应与持续监控

建立网络安全事件应急预案已成为行业标配。金融类网站通常设置“熔断机制”,当检测到每秒异常登录尝试超过阈值时,自动切换至备份验证通道并启动人工审核。定期红蓝对抗演练中,渗透测试团队模拟SQL注入与XSS攻击,检验WAF规则的有效性。

持续监控体系依托AI技术实现威胁预警。部署在数据流节点的UEBA系统,通过分析用户行为基线识别异常操作。如检测到管理员账户在非办公时段访问用户数据库,系统将实时告警并生成风险评分报告。部分企业引入区块链存证技术,确保安全日志不可篡改,为后续责任追溯提供司法证据。