在互联网竞争日益白热化的今天,网站早已突破工具属性,演变为链接用户、传递价值与构建生态的核心枢纽。那些穿越周期实现持续增长的平台,往往将用户体验与功能迭代视为双螺旋结构——前者是触达用户的表层感知,后者是支撑运营的底层逻辑。二者的动态平衡与深度融合,成为数字产品突破同质化陷阱、构建竞争壁垒的关键策略。

需求洞察与用户画像

用户需求识别是功能迭代的起点,也是体验优化的指南针。通过Kano模型可将需求划分为基本型、期望型与兴奋型三个层级:基础功能决定用户留存底线,性能优化影响满意度线性增长,而惊喜功能则是差异化竞争的核心。某知名社交平台在迭代中持续监控用户操作热力图,发现夜间模式使用率超70%后,将护眼算法升级为全场景自适应调节功能,用户次日留存提升12%。

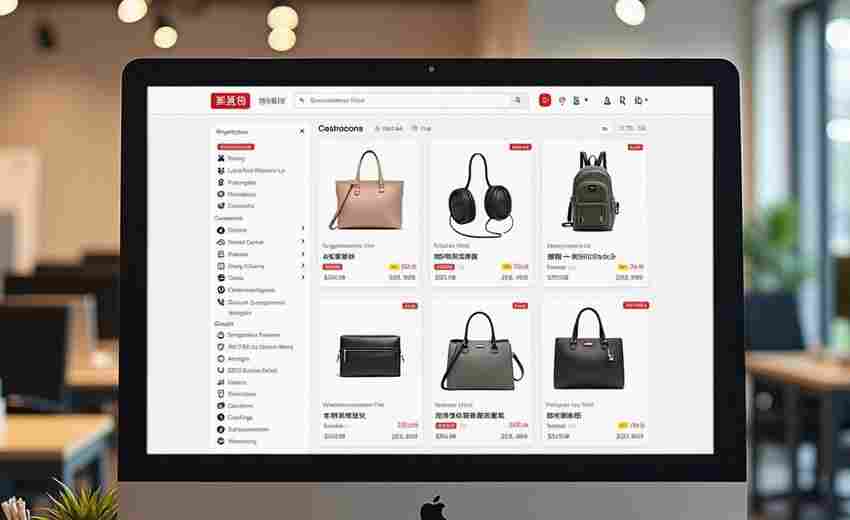

构建动态用户画像需要多维数据融合。除了传统问卷调查与访谈,行为日志分析可捕捉用户隐性需求。某电商平台通过埋点分析发现,60%用户在商品详情页停留超过90秒却未下单,进而推出AR试穿功能,转化率提升28%。当用户画像与实时行为数据结合时,可精准预测功能升级的优先级。

敏捷迭代与反馈闭环

采用双周迭代的敏捷开发模式,可将用户反馈快速转化为产品改进。某内容社区建立"反馈-分类-验证"三级漏斗机制,将用户建议按影响范围分级处理,紧急问题24小时内响应,战略级需求纳入季度路线图。这种机制使功能上线周期从45天压缩至12天,用户参与度提升3倍。

最小可行产品(MVP)策略需与用户体验设计平衡。某工具类应用在推出文档协同功能时,先上线基础版本验证市场需求,通过A/B测试发现用户更关注版本追溯而非实时协作,随即调整开发重点。这种"功能先行,体验渐进"的策略,既避免资源浪费又确保核心价值传递。

数据驱动与体验量化

建立用户体验度量体系需要量化指标与感性认知的结合。跳出率、任务完成率等传统指标外,情感化指标正成为新趋势。某视频平台通过NLP分析弹幕情感值,发现用户对加载等待的负面情绪集中在第3秒,遂将预加载算法优化至2.8秒内完成,差评率下降41%。

A/B测试需贯穿产品全生命周期。某金融APP改版时对18种按钮颜色进行灰度测试,发现深蓝色比原色点击率高23%,但老年用户群体偏好明黄色。最终采用智能适配方案,整体转化提升17%,特定人群提升达34%。这种数据验证机制使体验优化从主观判断转向科学决策。

技术基建与资源协同

用户体验的实现依赖底层技术支撑。服务器响应速度每提升100ms,转化率可提高1.2%;CDN节点布局每扩展10%,用户流失率降低0.8%。某资讯平台通过边缘计算技术将首屏加载时间压缩至0.6秒,配合预加载算法,用户阅读深度提升50%。

内容生态建设需要与功能迭代形成共振。当某知识付费平台推出语音笔记功能时,同步建立UGC激励机制,三个月内产生10万+优质语音内容。这种功能与内容的协同进化,使平台跳出工具属性,构建起独特的内容护城河。

文化构建与组织保障

用户体验管理需要跨部门协同机制。某头部电商设立"用户体验官"岗位,成员来自产品、技术、客服等部门,每月举行跨部门体验评审会。这种机制使客服收集的83%用户痛点能在季度迭代中解决,客诉率同比下降26%。建立用户旅程地图共享库,可打破部门信息壁垒,确保体验优化的一致性。

持续学习机制是保持竞争力的关键。定期开展竞品体验报告分析、组织设计思维工作坊、建立用户体验度量认证体系,这些举措使团队始终站在行业前沿。某旅游平台通过建立体验创新实验室,每年产出30+专利技术,其中智能行程规划引擎已形成技术壁垒。