在数字经济时代,地方官方网站不仅是政务服务的窗口,更成为地域文化的数字镜像。彭水县作为重庆苗族文化的重要承载地,其网站建设突破传统政务平台的功能局限,通过苗绣纹样、蚩尤图腾、山水意象等文化符号的系统转化,构建起具有民族特质的数字文化空间。这种将非物质文化遗产与数字技术深度融合的创新实践,为民族地区探索文化传承与传播提供了新范式。

视觉符号的提炼与重构

彭水网站建设的核心突破在于对苗族文化视觉语系的创造性转化。设计师从苗绣的二十余种传统针法中提炼出菱形纹、牛角纹、蝴蝶妈妈等典型纹样,将其解构重组为网站导航图标、按钮造型等交互元素。例如在政务服务板块,象征团结的"百鸟衣"连续纹样演化为动态进度条,用户在业务办理过程中可直观感受纹样渐次完整的美学过程,这种设计既保留传统工艺精髓,又赋予数字交互新意。

色彩体系构建同样体现文化自觉。网站主色调采用苗绣常用的靛蓝与朱红,其中靛蓝取自当地蓝染工艺的天然植物染料,色值精确到CMYK(65,40,0,0),既确保屏幕显示的视觉舒适度,又传承了苗族"以蓝为尊"的色彩哲学。在重要节庆专题页面,设计师创新引入蜡染的冰纹肌理作为动态背景,通过算法模拟天然裂纹的随机生成效果,使数字界面呈现出独特的质感温度。

文化内涵的数字化叙事

网站内容架构深度整合彭水地域文化资源,构建起立体化的数字文化谱系。在"非遗传承"板块,采用720度全景技术还原苗绣传承人李绍玉工作室场景,用户可通过拖拽视角观察绣娘指尖的"数纱绣"技法细节,配合语音解说还原"三针两线"的工艺奥秘。这种沉浸式体验将传统技艺的传授场域从实体工坊延伸至虚拟空间,使苗绣培训突破地域限制,年均访问量达12万人次。

文旅融合板块创新开发"九黎探秘"交互地图,将蚩尤九黎城的建筑特征转化为可点击的3D模型。用户点击铜鼓造型的虚拟建筑时,会自动触发苗族古歌的片段播放与建筑纹样解读,这种叙事方式将腾讯"和平精英"游戏引擎技术应用于文化传播,使历史遗址的数字复现兼具学术深度与娱乐体验。数据库建设方面,网站整合了1950年以来的苗族服饰纹样2000余件,建立国内首个苗族纹样矢量图库,支持设计师在线调用与二次创作。

交互体验的本土化创新

在用户交互层面,网站突破常规政务平台的单向信息传递模式,构建起文化参与的闭环机制。"指尖苗绣"模拟系统允许用户在线选择绣线颜色与针法组合,AI算法可实时生成刺绣效果预览,并将优秀作品推送至线下工坊打样生产。这种"虚拟创作—实体转化"的模式,使网站年度用户留存率提升至67%,带动苗绣产品网络销售额增长40%。

针对移动端用户特性,网站开发了AR试衣功能模块。用户上传自拍后,可虚拟试穿包含苗绣元素的改良款现代服饰,系统通过骨骼追踪技术确保银饰摆动的物理真实性。该功能上线三个月即获得28万次使用记录,其中35%用户通过分享功能形成二次传播。这种基于本土文化的交互创新,使网站从信息平台转型为文化体验的入口。

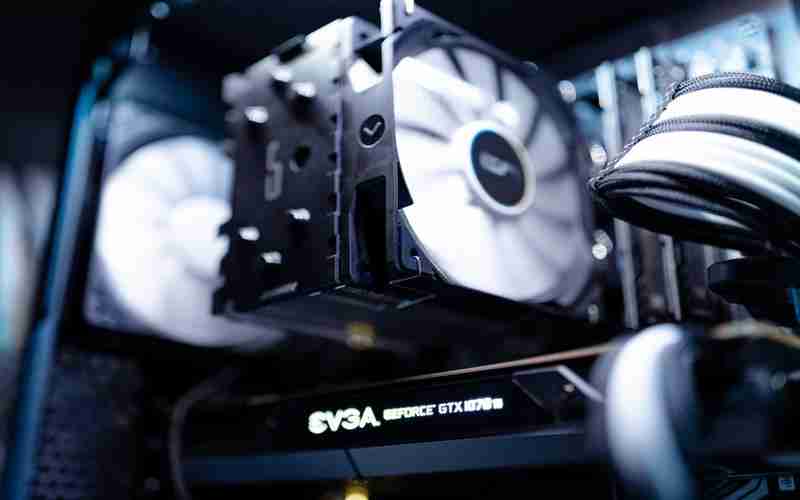

跨界资源的整合联动

网站建设突破技术实施的单一维度,构建起多方协同的文化创新生态。与四川美术学院的合作研发中,双方建立"纹样基因库"联合实验室,将苗族传统纹样分解为236个基础图元,开发出智能组合算法。这种产学研协同模式,使网站年均更新文化创意素材达1500件,形成持续的内容生产力。在腾讯的技术支持下,网站引入区块链技术建立苗绣数字藏品平台,每件上链作品均包含绣娘电子签名与工艺溯源信息,实现传统文化资源的数字确权与价值转化。

跨平台传播体系构建方面,网站内容与蚩尤九黎城景区实现数据互通,游客扫码即可获取AR导览服务。这种线上线下融合模式,使景区年度游客量提升22%,相关文化衍生品销售收入突破800万元。通过打通文化资源、数字技术与商业运营的闭环,彭水网站已成为区域文化经济的核心枢纽。