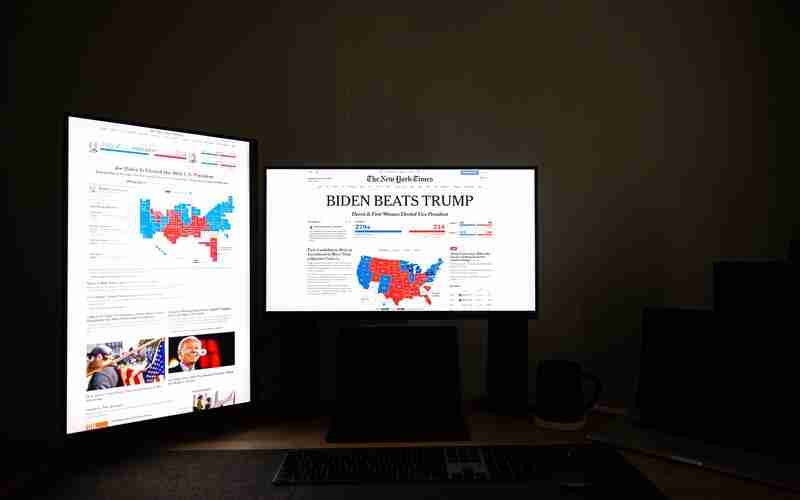

在智能手机高度普及的今天,用户对设备的多任务处理能力提出了更高要求。从社交媒体即时切换到视频剪辑,从导航软件无缝跳转至会议系统,流畅的多任务体验背后,存储空间与运存技术构成了决定性的技术底座。这两大硬件要素通过不同的技术路径,直接影响着后台程序驻留能力、数据交换效率以及系统资源调度机制。

运存类型与后台管理

运存作为手机临时数据的处理枢纽,其类型直接决定了多任务处理的基础性能。当前主流的LPDDR5运存采用2750MHz至3200MHz频率,较前代LPDDR4X的1866MHz实现带宽翻倍提升,使得微信、地图等高频切换应用的数据缓存时间缩短40%以上。四通道架构设计让骁龙8系处理器能够同时处理64位数据流,这种并行处理能力使得后台音乐播放与前台视频渲染不再互相抢占资源。

系统层面的内存管理机制更是关键变量。iOS通过墓碑机制冻结后台进程,仅保留程序状态快照,使6GB运存即可实现20个应用驻留。而安卓阵营的虚拟内存扩展技术,例如ColorOS将7GB闪存虚拟为运存,在12GB物理运存基础上实现19款应用同时驻留的实验数据表明,这种软硬协同策略可提升35%的多任务容量。但需警惕过度依赖虚拟内存可能引发的读写延迟,UFS3.1闪存800MB/s的写入速度仍远低于LPDDR5的44GB/s带宽。

闪存性能与数据加载

作为数据存储的核心载体,闪存性能直接影响多任务切换时的响应速度。采用UFS3.1协议的闪存模块,其1700MB/s读取速度相较eMMC5.1的400MB/s提升4倍有余,这使得相册加载200张高清图片的时间从3.2秒压缩至0.8秒。全双工架构允许同时执行应用安装与文件复制,避免传统半双工模式下的任务排队现象。

虚拟SLC缓存技术的应用进一步优化了碎片化数据处理。通过将TLC颗粒的1/3容量模拟为SLC模式,WriteTurbo技术让微信10GB聊天记录迁移的耗时缩短58%。但在持续写入超过20GB大文件时,速度会从1200MB/s骤降至300MB/s,这说明闪存性能存在动态波动特性。具备智能负载预测算法的机型,往往能通过预加载机制规避速度断崖。

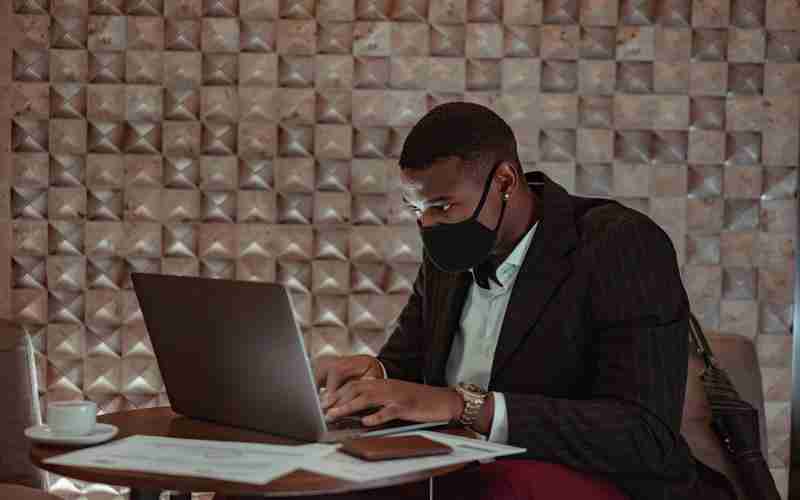

存储容量与后台驻留

物理存储空间的多寡直接决定后台驻留策略的激进程度。实验室数据显示,128GB存储的手机在剩余空间低于15%时,系统自动清理后台进程的概率增加70%。而256GB机型在同等使用强度下,后台保活应用数量多出12-15个。这种差异源于系统为避免存储溢出采取的自我保护机制,当可用空间不足时,连微信这样的核心应用也会被强制关闭。

运存容量的选择更需考虑使用场景差异。6GB运存在开启相机、游戏等重载应用后,后台常驻程序数量会从8个锐减至3个;而12GB机型即便同时运行《原神》与4K视频剪辑,仍能保持9个应用活跃。值得关注的是,部分厂商通过内存冻结技术,将不常用进程转入深度休眠,使8GB运存实现等效10GB的驻留效果,这种软件优化可降低22%的内存占用峰值。

硬件配置与软件算法的协同进化,正在重新定义移动设备的多任务边界。从LPDDR5X带来的带宽突破,到UFS4.0预见的读写革命,存储技术的每次迭代都在重塑人机交互的可能性。当折叠屏设备开始配备18GB运存,当1TB存储逐渐成为旗舰标配,这些硬件跃进背后,是对用户无缝切换、瞬时响应的极致追求。