在数字化营销的浪潮中,社交媒体已成为品牌与用户互动的核心阵地。随着搜索引擎算法与用户行为的演变,传统的SEO策略逐渐向社交媒体渗透,形成“社交SEO”这一新趋势。通过精准的关键词布局,品牌不仅能提升内容在社交平台内的曝光度,还能借助搜索引擎的抓取机制,实现跨平台流量聚合。如何在碎片化的社交场景中构建高效的关键词策略,成为企业突破信息茧房的关键。

关键词研究与分类

社交媒体的关键词布局始于对用户搜索意图的深度解析。与传统SEO不同,社交场景下的关键词需兼顾平台算法特性与用户表达习惯。例如,TikTok用户更倾向使用口语化短句,而LinkedIn用户则偏好专业术语。通过Google Keyword Planner、SEMrush等工具挖掘行业核心词后,需结合社交平台的搜索联想功能(如微博的“热搜榜”或小红书的“发现页”),筛选出适配不同场景的长尾关键词。

研究表明,社交媒体的长尾关键词转化率比通用词高3倍以上,如“春季职场穿搭技巧”比“女装”更易触达精准用户。某家居品牌在小红书运营中,将“极简风客厅设计”作为核心词,搭配“小户型软装搭配”“北欧风灯具推荐”等次级关键词,使笔记曝光量提升47%。需建立动态关键词库,定期监测社交平台的热点话题,如Twitter的实时趋势(Trending Topics),及时将突发性热词纳入内容体系。

内容与标签优化

社交内容的关键词布局需遵循“隐性植入”原则。在图文类平台(如微信公众号),标题前30字应包含核心关键词,正文采用“总分总”结构,在开头200字、中间案例段落及结尾CTA部分自然嵌入关键词变体。视频类平台(如抖音)则需在字幕文案、视频标签及评论区引中重复关键词,例如某美妆账号在讲解粉底液测评时,将“油皮持妆技巧”作为视频标签,同时在评论区置顶“混油皮选色号攻略”引导二次传播。

标签体系构建是社交SEO的另一核心。除常规话题标签(Hashtag)外,可借鉴Instagram的“地理标签+产品标签+场景标签”组合模式。某旅游品牌在推广民宿时,使用“江浙沪周边游”“星空房设计”“亲子度假攻略”三级标签,使内容同时进入旅游、设计、亲子三个流量池。实验数据显示,采用复合标签的内容互动率比单一标签高62%。

平台选择与整合

不同社交平台的算法权重直接影响关键词策略的制定。Facebook的EdgeRank算法更关注互动率,因此需在帖文中埋设提问型关键词(如“你认为哪种方案更有效?”),激发用户评论欲望;而Pinterest的视觉搜索算法则对图片Alt文本中的关键词敏感,要求每张产品图至少包含3个描述性关键词。

跨平台内容整合需建立“关键词矩阵”。例如,将YouTube视频中的核心关键词同步至播客文字稿、Instagram图文及Twitter短文案,形成语义关联。某科技品牌通过在不同平台发布“5G技术解析”“物联网应用案例”“智能家居发展趋势”等主题内容,使品牌词在谷歌要求中的关联页面增加23个。利用社交媒体API接口,将用户UGC内容中的高频词反哺至官网SEO体系,实现双向数据流通。

数据分析与迭代

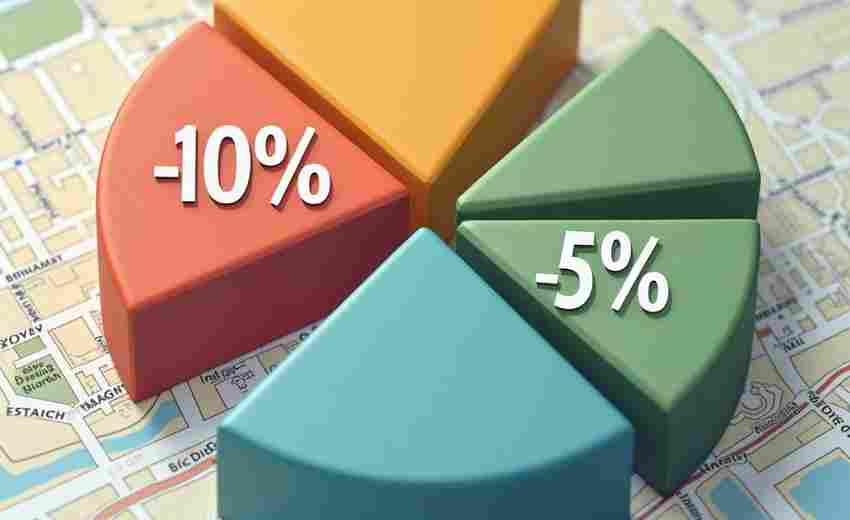

社交SEO的效果监测需结合平台原生数据与第三方工具。通过Hootsuite分析各渠道关键词的CTR(点击率)、Socialbakers追踪关键词的话题参与度,可量化不同策略的ROI。某快消品牌发现,Instagram中“健康零食”标签的曝光量虽高,但“办公室解馋小食”的实际转化率高出1.8倍,遂调整关键词资源分配。

A/B测试是优化关键词布局的重要手段。在同一平台同期发布两组内容,分别测试“疑问句式”与“陈述句式”关键词的效果差异。数据显示,小红书笔记标题采用“如何三步选出适合肤质的精华?”比“精华选购指南”的收藏率高41%。需关注社交平台算法的周期性更新,如微信“搜一搜”近期加强了对视频号关键词权重的计算,迫使品牌重新平衡图文与视频内容的关键词密度。