在数字化浪潮中,网站数据的价值已远超其存储介质本身。一次意外删除、一场自然灾害或一次恶意攻击,都可能让多年积累的数据资产瞬间蒸发。存储位置作为备份策略的核心环节,不仅关乎数据恢复效率,更直接影响着企业的业务连续性与合规风险承受能力。如何选择恰当的备份存储位置,已成为现代企业数字资产管理中不可忽视的课题。

数据安全与风险隔离

数据安全是存储位置选择的首要考量。物理介质的多样性可有效分散风险,如磁介质(硬盘、磁带)具备高容量特性,光介质(蓝光光盘)拥有超过百年的理论保存期限,而缩微胶片则能抵御电磁脉冲等极端环境。混合使用不同介质,可避免因技术过时或介质老化导致的数据不可读风险。

访问控制机制同样关键。云存储服务商普遍采用AES-256加密技术与多因素认证体系,例如Google Cloud通过服务账号密钥与IP白名单双重验证确保备份安全。本地存储则需自行部署防火墙与权限管理系统,某电商企业曾因未隔离备份服务器与生产环境,导致勒索病毒同时感染主备系统。

成本效益与资源优化

存储成本需综合考量显性与隐性支出。云存储采用弹性计费模式,AWS S3标准存储每GB成本约0.023美元,但API请求费用与跨区域传输可能带来隐性成本。某中型企业实践显示,将30TB冷数据从标准存储迁移至Glacier归档存储后,年度存储成本下降62%。

本地存储的TCO(总拥有成本)常被低估。除硬件采购费用外,IDC研究显示,企业级磁带库5年维护成本可达设备原价的180%。混合存储策略渐成主流,某金融机构采用"热数据上云+冷数据磁带"模式,在保证业务连续性的同时降低35%存储支出。

合规要求与法律适配

地域性法规深刻影响存储决策。欧盟GDPR规定公民数据不得传输至未获"充分性认定"的国家,迫使跨国企业必须在欧盟境内建立备份中心。我国等保2.0标准要求三级以上系统必须实现异地备份,某政务平台因未在300公里外设置备份点被通报整改。

行业特性催生特殊要求。医疗机构的患者影像数据需满足HIPAA法案的35年保存期,采用WORM(一次写入多次读取)存储成为刚性需求。某三甲医院使用蓝光光盘库存储PET-CT数据,既满足法规要求又避免数据篡改风险。

技术生态与系统兼容

存储位置需与现有技术栈无缝集成。使用Plesk控制面板的企业,可原生支持FTP协议直传备份至阿里云OSS,较API对接方式效率提升40%。Oracle数据库的RMAN工具与磁带库深度整合,但迁移至云环境时可能面临格式兼容问题。

新兴技术正在重构存储格局。Bigtable的热备份技术使20TB级数据库恢复时间从8小时缩短至47分钟,但需SSD存储集群支持。区块链存储方案虽能确保数据不可篡改,但某电商平台实测显示其存储成本是传统方案的12倍。

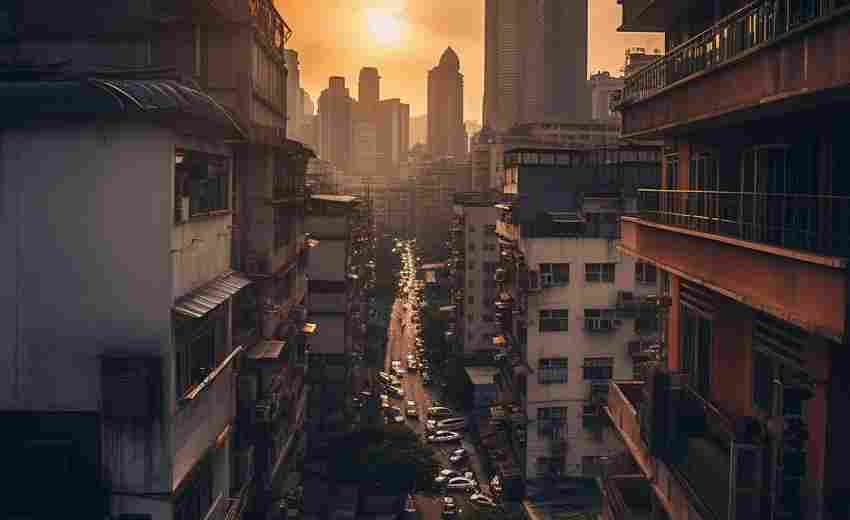

地理分布与灾备等级

物理距离决定容灾能力。金融行业通行的"两地三中心"标准,要求备份中心距离生产中心至少500公里,某银行在长三角地区建立的"上海-合肥-南京"三角备份网,成功抵御台风灾害导致的数据中心水浸事故。Google Cloud的跨区域复制功能,可自动将备份同步至3个地理区域。

地缘政治风险不容忽视。某跨国企业因国际关系变化,被迫将中东地区备份数据从美国本土迁移至法兰克福数据中心,迁移过程产生78万美元的额外成本。火山频发地区企业倾向选择分布式存储,日本某车企将备份数据分存于北海道与九州两地,有效规避富士山喷发风险。