在数字时代的竞技场中,用户对网页加载的耐心正以毫秒为单位被丈量。当访问者点击链接的那一刻,一场与时间的赛跑已然开始——页面加载速度不仅决定了用户去留,更成为搜索引擎衡量网站质量的核心指标之一。数据显示,加载时间每延长1秒,用户流失率可能飙升7%。这种流失直接反映为高跳出率,而搜索引擎将其解读为内容价值不足的信号,进而影响排名。

速度阈值与用户行为

神经科学研究证实,人类大脑处理视觉信息的速度约为13毫秒,这种生理特性决定了用户对网页加载的本能期待。当加载时间突破3秒临界点,注意力的持续性和信息获取效率将呈现断崖式下跌。电商平台的案例显示,将加载时间从5秒压缩至2秒后,自然流量增长40%,用户页面停留时长提升60%。

这种时间敏感度在移动端更为显著。移动用户常处于碎片化使用场景,68%的受访者承认会在加载缓慢时直接关闭页面。搜索引擎对此作出响应,移动网页首屏加载超过3秒即面临排名惩罚,这种算法机制倒逼网站进行速度优化。

技术优化的多维路径

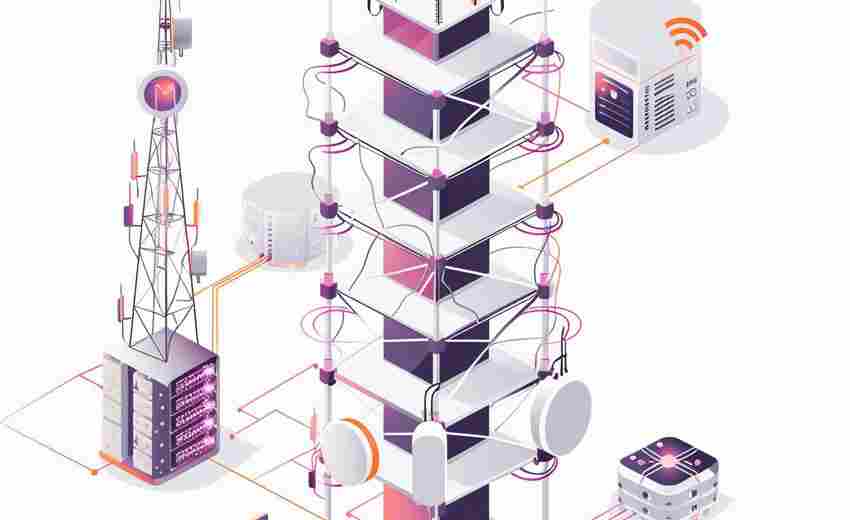

服务器性能构成速度优化的底层逻辑。全球内容分发网络(CDN)通过节点部署缩短物理距离,某服装电商引入CDN后,纽约用户的加载延迟从380ms降至92ms。服务器响应时间的毫秒级优化,往往带来跳出率2-3个百分点的改善。

文件压缩技术正在经历范式革新。WebP格式相比传统JPEG节省30%体积而不损失画质,配合懒加载技术使首屏资源请求减少45%。CSS/JS文件的树摇(Tree Shaking)技术可剔除60%冗余代码,某新闻网站应用后核心网页指标提升28%。

缓存策略的智能化演进重塑用户体验。浏览器缓存有效期内重复访问的加载时间可缩短至原始时间的17%,而Service Worker技术的引入更使离线访问成为可能。某教育平台通过缓存优化,用户二次访问转化率提升22%。

监测工具的迭代应用

性能监测已从单一指标评估转向全景式诊断。Google PageSpeed Insights的实验室数据与CrUX真实用户数据结合,可识别出83%的性能瓶颈。某旅游网站通过该工具发现未压缩图片问题,优化后跳出率下降18%。

热力图分析揭示用户等待期的行为特征:加载过程中的鼠标频繁点击区域往往对应关键功能按钮,提示需优先加载交互元素。日志分析显示,当加载进度条停滞超过1.2秒,页面滚动深度下降54%。

A/B测试成为优化决策的实证基础。某电商在测试中发现,将首屏加载时间从2.8秒降至2.1秒,虽然仅优化0.7秒,但加入购物车率提升11%。这种非线性增长印证了速度优化的边际效应规律。

速度优化正在与AI技术深度融合,预测性预加载系统通过用户行为分析,在点击发生前300ms开始加载目标页面,使感知加载时间缩短72%。这种技术突破不仅改变性能优化范式,更重新定义了用户体验的时空边界。