在数字营销领域,SEO的阶段性成果往往被视为里程碑式的胜利,但当流量曲线趋于平缓时,质疑声便开始浮现——是否真能一劳永逸?事实上,搜索引擎的战场从未停歇,排名波动如同潮汐般规律,背后隐藏着算法逻辑、用户行为和市场生态的复杂博弈。

算法机制的动态特性

搜索引擎的底层算法始终处于迭代状态。以谷歌为例,其每年核心算法更新超过600次,2024年引入的MUM多任务统一模型,使搜索系统能够理解155种语言的跨模态内容关联性。这种技术跃迁意味着,三年前奏效的标题关键词堆砌策略,可能在语义理解升级后触发内容重复惩罚机制。

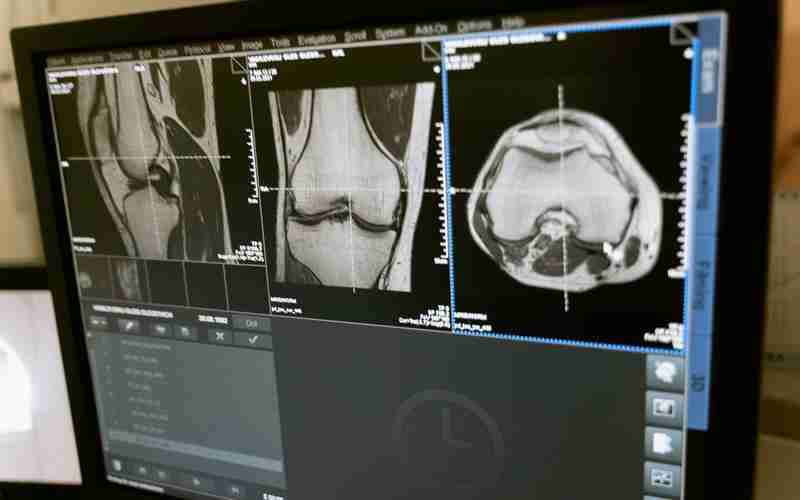

研究显示,2025年全球78%的网站流量波动与算法调整存在相关性。当某医疗信息平台因忽视E-E-A-T(经验、专业知识、权威性、可信度)原则,在医疗健康领域算法更新后,核心关键词排名从首页跌至第三页。这印证了维护策略需与算法进化保持同步的必要性,如同航海者需根据洋流变化调整风帆。

竞争生态的持续进化

行业数据显示,每个关键词的要求页平均每月新增15%的竞争者。某跨境电商网站案例颇具代表性:在其核心关键词"无线耳机"登顶谷歌首页后,三个月内遭遇27个新竞品页面冲击,其中8个采用实时价格更新技术和交互式产品对比模块。这种动态竞争迫使SEO团队必须建立竞品监控体系,通过工具追踪对手的内容更新频率、外链增长趋势和用户体验优化方向。

更隐蔽的威胁来自跨行业渗透。当某家居品牌固守传统关键词时,智能家居领域的科技公司通过语义扩展技术,将其长尾词"客厅照明方案"流量截取率达43%。这种降维打击揭示出,SEO防御阵线需要拓展至关联领域。

用户行为的范式转移

语音搜索占比已突破42%,其自然语言特性彻底改变了关键词布局逻辑。数据分析发现,针对"如何修复木地板划痕"的语音查询,答案段落出现在文章前200字内的页面,点击率比传统结构高出2.3倍。而视觉搜索的兴起,使得图片ALT标签不再仅是SEO要素,更成为多模态搜索的入口通道。

用户注意力的碎片化催生了内容消费新模式。某教育平台实验表明,将10,000字教程拆解为知识点卡片,配合进度追踪功能,使页面停留时间提升58%,间接推动搜索排名上升17个位次。这种深度适配用户认知习惯的内容重构,成为排名维护的新战场。

技术环境的持续演变

Core Web Vitals标准实施后,全球31%的网站因未达LCP(最大内容绘制)指标而出现排名下滑。某新闻门户的案例颇具警示意义:其首屏加载时间从2.1秒优化至1.3秒后,不仅跳出率降低19%,更意外获得"页面体验"加权标签,使同类关键词CTR提升27%。

安全技术的迭代同样影响深远。当HTTP/3协议普及率达到68%时,仍使用TLS1.2的电商网站,即便内容优质,也在谷歌购物板块失去30%的曝光机会。这种底层技术代差造成的排名衰减,往往比内容劣势更具破坏性。

内容生态的自我迭代

某权威研究指出,优质内容的半衰期已缩短至11个月。法律信息平台"万象方舟"的实践验证了持续更新的必要性:其对《个人信息保护法》条款的17次迭代解读,始终占据相关搜索首位,而同期竞争者的静态解读页面排名平均下降9位。这种知识保鲜机制,使内容价值始终与时效性保持同步。

用户生成内容(UGC)正在重构SEO逻辑。旅游社区马蜂窝的数据显示,整合用户实时点评的页面,相比纯编辑内容,关键词排名稳定性高出41%。这种将用户行为数据转化为SEO资产的模式,创造出动态的内容护城河。