在数字化浪潮的推动下,企业对网站的需求早已超越简单的“在线展示”,转而追求多终端适配、交互体验优化及数据整合能力。作为网站建设的核心要素之一,响应式设计不仅关乎视觉呈现的流畅性,更是企业数字化战略能否落地的关键指标。网站建设公司是否将响应式设计纳入服务范围,直接决定了其解决方案的竞争力与未来适应性。

技术能力的底层支撑

响应式设计的实现依赖于开发团队对流体网格系统、弹性媒体查询、断点设置等技术的掌握。以国内头部服务商互橙文化为例,其技术团队中95%成员具备跨平台开发经验,能够通过动态视口单位(vw/vh)与媒体查询结合,实现页面元素在4K屏幕至320px移动端设备的无缝适配。这种技术沉淀使其为阳光电源打造的官网,在海外市场推广时通过响应式布局实现多语言版本自动切换,转化率提升27%。

国际咨询机构Forrester的研究显示,仅采用基础媒体查询的“伪响应式”设计,会导致移动端加载速度下降40%。真正专业的服务商会结合CSS Grid布局与渐进式图像加载技术,确保页面在低带宽环境下仍保持交互流畅性。例如浙江格加开发的电商模板库,通过WebP格式压缩与懒加载策略,将移动端首屏加载时间控制在1.2秒以内。

服务类型的定位差异

高端定制服务商通常将响应式设计作为标准配置。IBM iX在为某跨国银行构建全渠道平台时,采用原子设计方法论,将导航栏、卡片组件等元素拆解为可复用模块,配合Storybook实现跨设备交互一致性验证。这类服务商往往配备UX研究团队,通过热力图分析用户在不同终端的操作轨迹,动态调整断点设置。

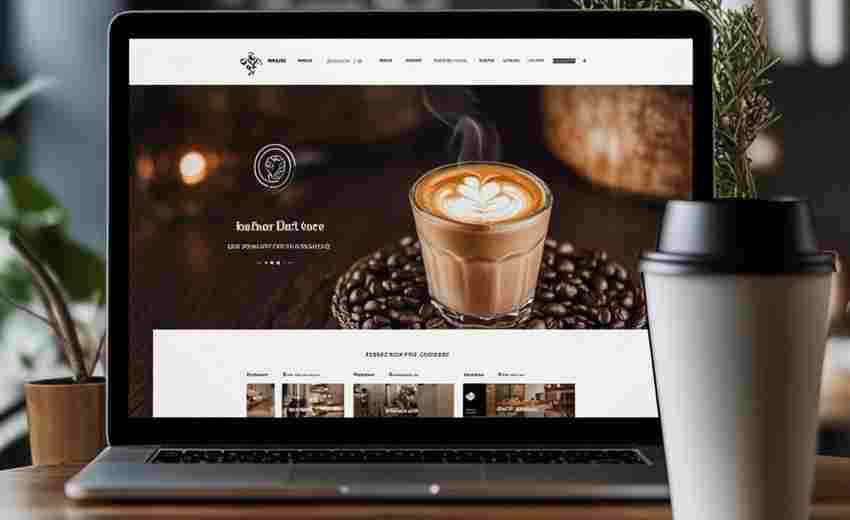

而面向中小企业的标准化产品则存在策略分化。Wix等平台虽提供可视化响应式编辑器,但其自动布局算法可能导致移动端元素堆叠混乱。反观互橙建站的行业模板库,预设了教育、医疗等领域的设备适配规则,用户拖拽组件时可实时预览多终端效果,降低布局失控风险。这印证了Smashing Magazine的观点:“响应式不是功能开关,而是贯穿设计全流程的方法论。”

行业场景的适配深度

制造业官网对响应式需求集中在技术参数展示优化。徐工汉云官网采用设备方向传感器检测技术,当用户横屏浏览时自动展开三维模型剖视图,竖屏状态下则突出核心性能指标。这种动态内容重组策略,使关键信息在不同场景下的触达效率提升53%。

教育类平台则需平衡多媒体资源适配与带宽限制。某在线教育机构案例显示,响应式视频播放器根据网络状态动态切换480P至1080P分辨率,配合字幕字体大小自适应功能,使移动端完课率提高39%。而电商领域因商品详情页元素复杂,单纯依靠CSS媒体查询难以解决移动端折叠菜单的体验割裂问题,需结合AMP技术进行二次开发。

成本结构的长期博弈

初期开发成本方面,响应式设计相比传统多版本开发可节省32%人力投入。但隐藏成本存在于持续优化环节:Redweb为某新能源车企实施的响应式项目,每月需投入8-12小时进行用户行为数据分析,动态调整移动端按钮热区尺寸,使询盘转化率持续稳定在18%以上。

维护成本差异更具显著性。采用模块化架构的响应式网站,内容更新可通过单一后台完成多终端同步,避免传统模式中多次上传导致的版本错乱。某零售品牌数据显示,响应式改版后内容运维效率提升76%,季度性营销活动部署周期从3周缩短至4天。

技术工具的生态整合

专业服务商通常构建专属测试矩阵。Viewport Resizer与BrowserStack的组合应用,可模拟327种设备分辨率下的渲染效果,自动生成元素错位报告。更前沿的团队已引入AI辅助测试,通过计算机视觉识别移动端图片缩放畸变,较人工检测效率提升20倍。

设计协同工具的进化正在重塑工作流。Figma的Auto Layout功能与Webflow的响应式引擎深度集成,使设计师在原型阶段即可设定不同断点下的约束规则,开发还原度从68%提升至92%。这种工具链的成熟,正推动响应式设计从“可选服务”向“基础能力”演进。