疫情常态化背景下,旅行中的防疫安全成为公众关注焦点。酒店作为旅途中的重要落脚点,因人员流动性强、密闭空间多等特点,存在交叉感染风险。根据中国疾病预防控制中心2023年发布的《公共场所疫情防控指南》,住宿场所的防疫漏洞可能引发区域性传播,如何在享受旅行便利的同时构筑有效防护屏障,成为现代旅行者必须掌握的技能。

行前筛选:构筑首道防线

酒店选择直接影响防疫安全系数。携程旅行网2023年发布的《健康住宿白皮书》显示,选择通过GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》认证的酒店,可将接触感染源概率降低42%。建议通过官方渠道查询酒店近期卫生评级,重点关注空调通风系统消毒记录与客房消杀频次。

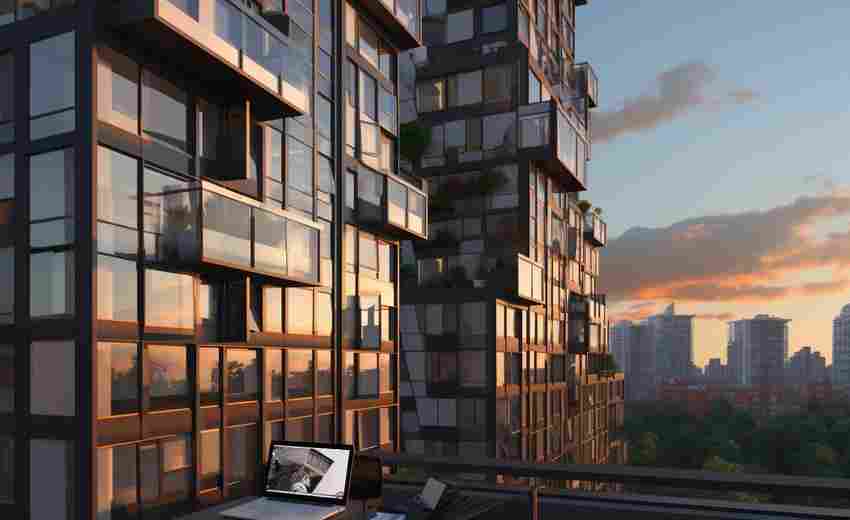

地理位置考量同样关键。避开医院周边及交通枢纽密集区域,优先选择自然通风条件良好的建筑。清华大学建筑学院研究表明,采用穿堂风设计的酒店大堂,空气交换效率比全封闭空间提升3.7倍。预订时可要求安排远离电梯井且带独立阳台的房间,减少气溶胶传播风险。

入住防护:细节决定安全

办理入住时建议使用自助终端机或手机端无接触登记。香港理工大学2022年的实验数据显示,传统前台接待过程中,房卡交接环节的物体表面病毒残留量可达1200拷贝/平方厘米。若需人工服务,建议保持1.5米社交距离,并使用移动支付避免现金接触。

进入客房后应先开窗通风至少30分钟。美国CDC建议采用"接触面三级消杀法":先用消毒湿巾处理高频接触区(门把手、遥控器、灯具开关),再用75%酒精喷洒窗帘、沙发等织物表面,最后对卫生间实施重点清洁。特别注意浴巾、口杯等客用品,最好使用自备洗漱套装。

公共区域:规避潜在风险

电梯间是传播高危区域。上海交通大学研究团队通过荧光示踪实验发现,电梯按钮上的病毒载量在早高峰时段可达平峰期的6倍。建议使用肘部或纸巾触碰按钮,等候时保持对角线站位。高峰期可错峰出行,选择楼梯间上下不超过5层的距离。

餐厅就餐采取"分时错位"策略。选择提供独立包间或隔断座位的餐饮区域,避免自助取餐。日本京都大学2023年的追踪研究显示,使用公筷公勺能使唾液传播风险降低89%。建议缩短用餐时间,餐后及时佩戴好口罩。

应急处置:建立防御机制

体温监测应成为每日固定流程。首都医科大学附属北京朝阳医院建议,使用经过CE认证的电子体温计,每日早晚各测量一次并记录。若出现乏力、味觉异常等症状,立即联系酒店防疫专员,启用应急预案中的隔离客房。

疑似暴露后的处理流程需严格执行。参照国家卫健委发布的《密切接触者管理方案》,应保留14天内所有消费票据以便流调,及时向属地疾控部门报备。退房后持续自我健康监测,建议返程后第3、5、7天各进行一次核酸检测。

特殊时期入住酒店,防疫措施的科学性和持续性直接影响防护效果。通过构建"行前筛选-入住防护-区域规避-应急响应"的全链条防控体系,结合个人卫生习惯的严格执行,完全可以在保障健康安全的前提下享受旅行乐趣。随着防疫技术的进步,部分酒店已开始采用紫外线消毒机器人、空气电离净化系统等创新手段,为旅行者提供更安心的住宿环境。