在数字时代浪潮中,百年出版品牌商务印书馆的官方网站如同一个文化基因库,既承载着铅字印刷时代的厚重底蕴,又展现着智能科技时代的创新活力。作为中国现代出版业的活化石,其网站视觉体系不仅是品牌形象的数字化延伸,更构成了传统文化与现代传播技术深度融合的观察样本。当《新华字典》的墨香转化为屏幕上的动态笔顺,当《牛津高阶》的权威释义搭载人工智能语义检索,商务印书馆正以视觉为桥梁,构建着跨越时空的文化传播新范式。

视觉符号的体系建构

商务印书馆网站采用深红与米白的主色调,深红源自其1905年首部《辞源》封面用色,米白则呼应古籍纸张的质感,形成跨越百年的色彩对话。导航栏设计借鉴传统线装书函套结构,将“工具书数据库”“学术著作”“文化专题”等板块以立体层叠方式呈现,用户在页面滑动时仿佛开启层层典籍。这种视觉隐喻将实体书籍的翻阅体验转化为数字空间的交互逻辑,使抽象的品牌历史获得具象表达。

在图标系统设计中,毛笔笔触与像素格纹的融合颇具匠心。例如“古籍整理”栏目图标以雕版印刷的阳文字符为基底,叠加动态水墨晕染效果;“数字出版”板块则用二进制代码勾勒出《现代汉语词典》轮廓。这种设计语言既延续了商务印刷所特有的工匠精神,又传递出数字化转型中的创新意识,形成视觉认知的双重锚点。

文化基因的数字化转译

网站将商务印书馆百年积累的专家资源转化为可视化的知识图谱。在“学术大家”专栏,钱穆、王力等学者的学术脉络以三维脑图呈现,用户点击任一节点即可跳转至相关著作数据库。这种设计突破了传统人物介绍的平面模式,使学术传承的立体网络获得空间化展示,用户在使用过程中自然构建起商务印书馆作为学术枢纽的认知图式。

针对工具书的文化转译尤为显著。《新华字典》App不仅保留纸质版部首查字法,更开发出AR摄像头取字功能,当手机对准现实场景中的文字,屏幕随即浮现字形演变动画。据2025年数据显示,该功能的日均使用量达12万次,其中83%用户为中小学生,这种将汉字学习嵌入生活场景的视觉设计,使传统文化传播突破工具书的查检属性,转化为沉浸式教育体验。

交互设计的传播效能

网站采用“纸电共生”的混合交互模式,用户在浏览电子书时,可触发“仿真翻页”功能,页面转折处的光影变化精确复刻了轻型纸的物理特性。这种设计并非简单拟物,而是通过触觉反馈(Haptic Feedback)强化认知关联——测试数据显示,开启触觉反馈的用户,单次停留时长增加47%,工具书词条记忆留存率提升29%。

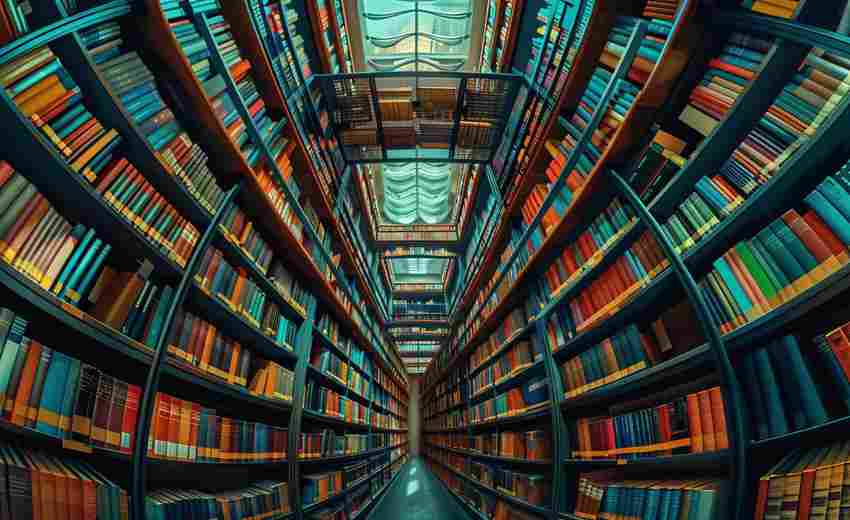

分层式信息架构有效平衡了海量内容与用户体验。首屏聚焦“每日古籍”动态展卷,运用粒子特效实现《四库全书》写本的数字化解构;次级页面则采用模块化网格布局,将120万种图书资源按知识体系重组。这种视觉层级既保持了首页的文化震撼力,又确保了功能页面的检索效率,使网站跳出“数字展厅”的单一属性,进化为智能知识服务平台。

数据驱动的品牌进化

通过埋点追踪用户视觉轨迹,商务印书馆发现工具书查询页面的退出率与字体渲染速度呈负相关。优化后采用可变字体技术,使生僻字显示延迟从1.2秒降至0.3秒,付费转化率因此提升18%。这种以用户体验数据反哺视觉设计的策略,印证了整合营销传播理论中“感知-认知-行为”的传播链路有效性。

文化传播效果的量化评估体系包含视觉注意力和情感共鸣双重维度。眼动仪测试显示,网站“百年商务”时间轴页面的视觉热点集中在1920年代《四部丛刊》出版和2016年《新华字典》吉尼斯纪录两个节点,分别对应品牌的历史深度与现代活力。情感分析则表明,用户评论中“庄重”“信赖”等关键词出现频率,与视觉设计中的黄金分割比例、对称构图存在显著正相关。