在数字时代,雕刻艺术从传统作坊走向虚拟空间,如何在线上精准传递刀锋下的微妙肌理与工艺精髓,成为连接文化遗产与当代观众的关键。从千年石窟的数字化重生到现代玉雕的在线展示,技术革新为传统工艺的云端呈现提供了无限可能。

高清视觉呈现

工艺细节的捕捉需依赖专业影像技术。泸溪菊花石雕刻中,电钻与凿子交替使用的细微痕迹,通过微距摄影可清晰展现菊花纹路的层次渐变,如网页4所述"极细微处还是要上刀子的"特征,高分辨率图像能还原手工刻痕的颗粒感与力场走向。龙门石窟研究院采用的高精度三维扫描技术,成功捕捉到0.05毫米级雕刻纹理,这种工业级精度为线上展示提供了技术保障。

光源设计直接影响细节呈现质量。研究表明,45度侧光可凸显浮雕的立体层次,而环形光则适合展现镂空雕刻的通透感。网页74提及的透雕工艺,通过动态光影模拟技术,可在线演示光线穿透玉料形成的渐变阴影。敦煌研究院开发的智能布光系统,能自动匹配不同雕刻类型的最佳光照方案,使青石佛像衣褶的阴阳刻法在屏幕上纤毫毕现。

动态交互展示

三维建模技术打破了平面展示的局限。网页25展示的龙门石窟《文昭皇后礼佛图》数字化复原项目,通过720度旋转视角,观众可观察到北魏时期服饰纹样的深浅刻法差异。玉雕工艺中的"开花"工序,借助动态拆解演示,能直观呈现从毛料到成品的七道精修过程,这与网页4记载的佘军工作室六道工序形成数字印证。

交互式教学模块增强工艺理解。网页13所述翡翠雕刻的"相玉"阶段,通过虚拟现实技术可模拟玉石内部结构探索过程。用户在线操作数字凿刀时,力反馈装置能传递不同硬度石材的雕刻触感,这种沉浸式体验已应用于景德镇陶瓷大学的线上雕刻课程,使传统"一相抵九功"的行业经验转化为可感知的数字交互。

工艺背景解读

文化语境的数字重构提升审美认知。网页4提及的佘军工作室"凤凰古城南城门"雕刻系列,在线上展示时同步加载湘西建筑数据库,观众可对比实物建筑与石雕纹样的对应关系。故宫博物院开发的纹样溯源系统,能自动识别雕刻图案的时代特征,如唐代莲花纹与北魏卷草纹的刀法差异,辅助观众理解工艺演进脉络。

工艺流程的可视化叙事增强感染力。网页53强调的"从设计到封蜡六工序",通过时间轴动态演示,配合匠人口述实录,完整呈现单件作品长达两年的创作周期。大英博物馆的线上雕刻展区,采用分屏技术对比展示未抛光粗坯与成品状态,直观揭示"阴刻线描"与"阳刻浮雕"的技术转换节点。

多维度对比分析

建立工艺参数数据库实现精准比对。网页74列举的八种浮雕技法,通过建立雕刻深度、角度、工具类型等数据标签,用户可横向对比高浮雕与浅浮雕的立体表现差异。苏州玉雕研究院的在线平台,运用色阶分析技术量化展示"叠球形"与"蟹爪形"菊纹的光影反射率差异,数据化呈现网页4所述"价值最高"雕刻形态的视觉优势。

跨材质模拟技术拓展认知边界。网页61提到的数字雕刻软件,允许用户自由切换大理石、翡翠、木质等虚拟材质,观察相同刀法在不同材料上的呈现效果。这种技术已应用于中央美院线上课程,学生可对比实践"青料子"与"黄料子"基材的雕刻响应差异,验证网页4记载的基质等级理论。

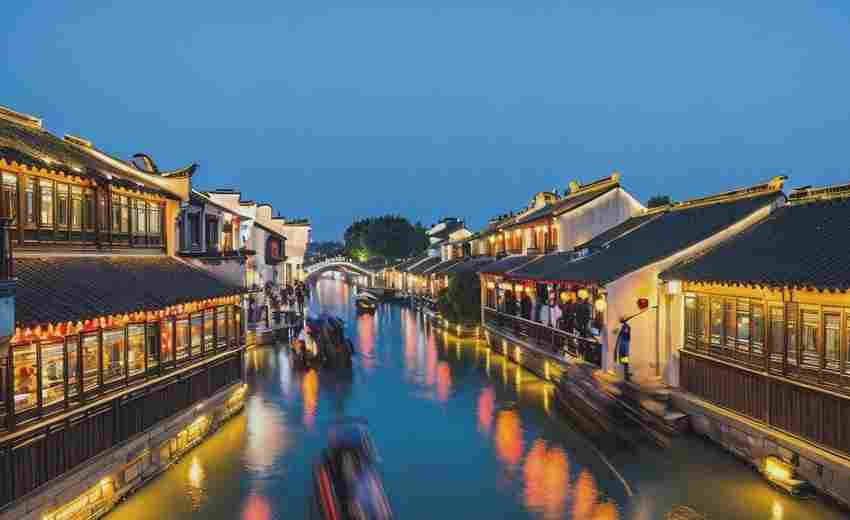

虚拟体验场景

云端工坊直播重塑工艺传播模式。实时传输4K显微镜头下的刻刀运动轨迹,观众能观察到佘军工作室"花瓣镂空"工序中每分钟120次的精准落刀。网页69介绍的EngraveLab Pro软件,其3D凿子路径生成功能与直播系统结合,可实现雕刻方案的云端协同修改,重现传统师徒制中的"眼传手授"教学场景。

数字孪生技术构建工艺元宇宙。龙门石窟的数字分身项目,将10万余尊造像的雕刻特征转化为可交互数据模块。用户在虚拟洞窟中佩戴触觉手套,可体验唐代"减地平钑"技法的施力角度,这种虚实融合的展示方式,使网页25所述"斧凿声声"的历史场景获得数字重生。