在数字化服务高度普及的今天,网站注册已成为获取信息、办理业务的重要途径。由于操作疏忽或系统限制,用户常面临注册信息填写错误的问题。这种错误可能涉及企业登记、域名注册、考试报名等多元场景,若未及时修正将引发流程延误、资质失效甚至法律风险。本文将从多维度探讨修正机制,帮助用户高效应对信息纠错难题。

修正流程与场景差异

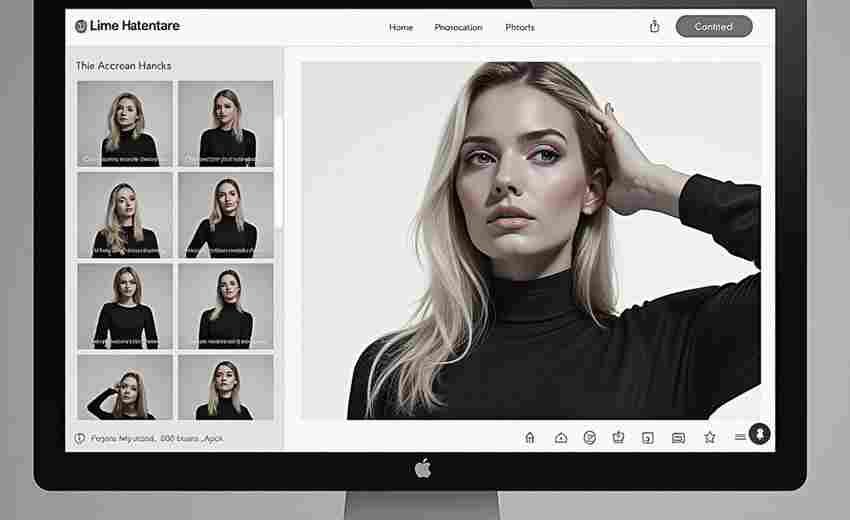

不同服务平台的注册信息修正机制存在显著差异。以企业登记为例,深圳市市场监督管理局的系统支持“变更登记一窗通”服务,用户登录广东政务服务网后,可通过“商事主体登记注册”模块在线修改企业地址、法定代表人等信息,系统自动将变更信息推送至税务、社保等部门实现联动更新。而对于域名注册错误,西部数码等平台允许用户登录账户后台直接修改联系人、地址等次要信息,但涉及域名所有者变更时,需通过创建新模板、上传认证文件、完成过户等复杂流程。

教育类系统的修正规则更为严格。中国卫生人才网规定,考生若需修改姓名、证件类型等核心信息,必须向考点提交《注册信息修改/删除申请表》及身份证明,经人工审核方可生效,且修改权限仅限于注册阶段。这种分层管理机制体现了不同领域对信息准确性的差异化监管要求。

常见错误类型与应对

拼写错误是最高发的信息错误类型。腾讯云文档显示,35%的域名注册失败案例源于数字“0”与字母“O”、数字“1”与字母“I”等形近字符混淆。此类错误可通过注册商的在线编辑功能即时修正,但需注意部分平台如阿里云要求修改信息模板后重新提交认证。对于企业注册中的地址错误,深圳市监局系统支持三次自助修改,超过次数则需携带房产证明至政务大厅办理。

证件信息错配问题更具复杂性。某卫生考试系统发生过典型案例:考生误用过期身份证注册,导致后续无法领取资格证书。此类情况需同步修改公安系统身份信息,并向考试机构提交新旧证件关联证明。而在域名注册中,.域名的单位名称错误无法在线修改,必须联系注册商删除原有申请后重新注册。

预防机制与技术辅助

建立双重核对机制可降低错误发生率。拉卡拉支付系统在注册环节设置“信息确认弹窗”,强制用户二次核验关键字段;西部数码的域名注册页面嵌入OCR识别技术,自动比对上传证件与填写信息的一致性。部分政务平台如教育部考试院采用区块链存证,用户修改信息时会生成修改日志,确保操作可追溯。

技术工具的进步正在重构纠错流程。深圳市监局推出的“智能预审系统”,能在信息提交阶段检测出92%的格式错误;某域名服务商开发的语义分析算法,可识别“有限公司”与“有限责任公司”等企业名称差异,主动提示用户修正。这些技术手段将人工纠错成本降低了40%以上。

法律规范与合规风险

《中国互联网络域名管理办法》明确规定,提供虚假域名注册信息将面临域名冻结处罚。企业登记信息不实则可能触犯《公司登记管理条例》,最高可处10万元罚款。在司法实践中,某企业因未及时更新注册地址导致法律文书送达失败,最终承担了违约赔偿责任。这提示用户需建立定期信息核查制度,特别是工商信息、域名信息等法律要件。

修正操作本身也需符合规范流程。某考生擅自使用技术手段篡改考试注册信息,不仅成绩作废还被列入征信黑名单。正确的做法是参照《网络安全法》要求,通过官方指定渠道提交修正申请,并保留完整的申请回执作为法律凭证。