在数字化浪潮席卷全球的今天,搜索引擎优化(SEO)已成为品牌突围的关键战场。高价值关键词如同精准的导航仪,既能引导目标用户直达品牌阵地,又能塑造品牌的专业形象与市场影响力。如何在浩如烟海的搜索数据中挖掘这些“金矿”,成为企业提升品牌效益的核心命题。

用户需求深度解析

任何关键词挖掘的起点都是对用户需求的精准捕捉。现代搜索引擎算法的进化,使得单纯追逐搜索量的策略已显乏力。研究表明,用户搜索“冬季羽绒服推荐”时,背后隐藏着对保暖性、时尚度、性价比的多重诉求;而搜索“零添加宠物食品”则指向对健康成分的强烈关注。这种需求分层现象要求企业必须建立用户画像体系,通过分析搜索日志、社交媒体话题、客服咨询记录等数据源,提炼出用户的核心痛点和情感共鸣点。

语义搜索技术的崛起进一步放大了需求解析的重要性。谷歌的BERT算法和百度的ERNIE系统,已能理解“附近适合家庭聚餐的川菜馆”这类长尾查询中隐含的地理位置、场景需求、品类偏好三重信息。品牌需借助工具如AnswerThePublic,捕捉“如何”“为什么”“哪里”等疑问句式背后的潜在需求,将碎片化搜索行为转化为系统化的需求图谱。

竞争格局逆向拆解

竞品的关键词布局往往暗藏行业密码。通过Ahrefs等工具分析竞争对手的Top Pages,可发现如某家居品牌在“小户型收纳神器”这类长尾词上的密集布局,暗示该细分市场存在流量红利。但需警惕头部企业的“关键词陷阱”——某些高搜索量词汇往往被行业巨头垄断,新品牌盲目跟进易陷入资源消耗战。

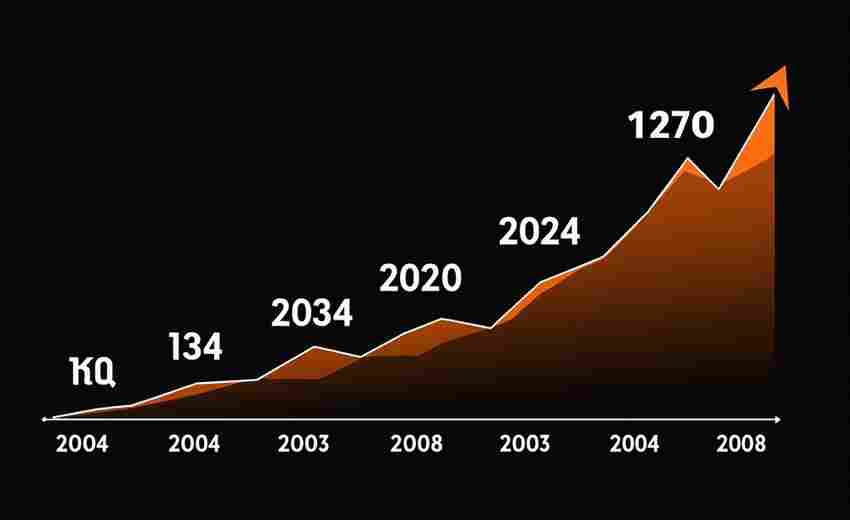

更具策略性的做法是寻找“竞争洼地”。例如分析低权重竞品网站时,发现某DR值仅30的户外装备站,凭借“高原地区防风打火机”等精准长尾词获得稳定流量。这类词汇的月搜索量可能不足500,但转化率可达常规词的3倍以上。通过逆向拆解竞品外链结构,还能发现其内容合作渠道,为品牌提供异业合作灵感。

长尾蓝海精准捕捞

长尾关键词的价值早已超越流量补充的范畴。数据显示,针对“敏感肌孕妇可用防晒霜”优化内容的电商页面,客单价较通用词流量提升47%。这类词汇具备三重优势:搜索意图明确降低跳失率、商业价值高推动转化、竞争强度低便于快速起量。语音搜索的普及更催生了“帮我找周末能带狗去的咖啡馆”等自然语言长尾词,这类查询往往对应高净值用户群体。

地域化长尾是另一片蓝海。某区域餐饮品牌通过布局“陆家嘴写字楼午餐配送”,在三个月内将自然流量提升210%。此类词汇融合地理位置、场景需求、服务特性,既能规避全国性竞争,又能在本地市场建立品牌心智。工具层面的创新也为长尾挖掘提供支持,如SEMrush的Magic Keyword工具可自动生成“核心词+修饰词”组合,快速扩展长尾词库。

技术工具融合创新

AI技术正在重塑关键词研究范式。Google的Search Generative Experience(SGE)可自动抓取产品参数、用户评价、行业报告生成摘要,迫使品牌优化结构化数据标记。某美妆品牌通过Schema标记产品成分表,使其在“烟酰胺精华液对比”的AI摘要中出现频次提升3倍,直接带动官网点击率增长65%。

可视化分析工具则让数据洞察更直观。Moz的Keyword Explorer提供关键词难度、流量价值、趋势曲线的三维矩阵图,帮助市场人员快速识别“高价值低竞争区”。值得注意的是,工具产生的数据需结合人工研判——某工具显示“智能家居系统”难度值为85,但深入分析发现首页结果中存在多个DR值低于40的评测类网站,揭示出可突破空间。

内容生态持续反哺

优质内容与关键词存在共生关系。某数码品牌在发布“摄影师必备的SD卡选购指南”后,通过Google Search Console发现“微单相机高速存储卡”等衍生词的自然排名持续上升。这种内容带来的长尾效应,使得该页面在半年内持续吸引精准流量,形成“关键词吸引用户-用户行为提升权重-权重带动更多关键词排名”的良性循环。

UGC内容成为新型关键词富矿。分析某运动社区发现,“马拉松训练后膝盖疼怎么办”等用户自发提问的搜索量,是品牌预设关键词的2.3倍。将这类问题转化为FAQ板块或专题内容,既能提升SEO表现,又能增强用户粘性。某户外品牌通过整理论坛讨论热词,开发的“高原反应预防指南”电子书,成为引流获客的核心资产。

品牌与关键词的深度绑定,本质是市场需求的精准应答。当每个搜索词都能转化为品牌价值的传递节点,SEO便超越了技术优化的范畴,进化为塑造品牌认知的战略武器。