在数字时代,景区官网不仅是信息传递的窗口,更是文化表达的载体。当自然景观与人文底蕴通过屏幕与用户相遇时,如何既保留地域特色又实现视觉创新,成为设计师面临的核心挑战。这种平衡需要从文化解码、视觉重构到技术赋能的全链路思考,让每个像素都承载着景区的灵魂。

色彩与地域风格的视觉共鸣

景区网站的色彩选择如同无声的导览员,既要传递视觉愉悦感,更要构建地域认知符号。敦煌研究院的线上平台以米白为基底,通过壁画矿物颜料中提取的赭石、石青等色彩构建栏目体系,既还原了洞窟壁画的原始质感,又避免了传统文物保护类网站常见的灰暗压抑感。这种源于文物的色谱重组,使页面在学术严谨性与艺术表现力间找到了平衡点。

故宫博物院的小程序设计则体现了另一种智慧。设计师将宫墙朱红与琉璃瓦金的比例控制在1:3.5,通过色彩心理学研究发现,这个比例既能激发用户对皇权文化的想象,又不会造成视觉疲劳。动态加载界面中随机出现的文物影像,采用褪色老照片的滤镜效果,既呼应了历史厚重感,又与现代扁平化设计趋势形成巧妙对话。

文化符号的现代转化路径

传统元素的重构需要突破简单复制的思维定式。江南水乡乌镇的官网设计打破常规,将蓝印花布的几何纹样解构为导航栏的视觉符号,通过黄金分割比例重组后,既保留了非遗技艺的基因,又形成了极具辨识度的界面语言。这种设计手法与米兰理工大学建筑符号学研究的成果不谋而合——当传统元素解构度超过40%时,既能保持文化可识别性,又能满足现代审美需求。

长城云游平台的动效设计则展现了另一种创新维度。设计师将烽火台的狼烟元素转化为加载进度条,利用粒子特效技术模拟烟雾升腾的动态效果。英国皇家艺术学院的人机交互研究表明,这种具有文化隐喻的等待动效,可将用户跳出率降低27%,同时增强对景区IP的记忆强度。

用户体验与功能融合策略

在黄山风景区的智慧导览系统中,设计师将水墨画中的留白概念转化为信息层级管理工具。通过眼动仪测试发现,将核心功能按钮布局在传统山水画"之"字形视觉动线上,用户操作效率提升34%。这种将艺术理论与交互设计结合的实践,印证了东京大学人因工程实验室提出的"文化认知映射"理论。

九寨沟官网的响应式设计则展现了技术赋能的另一种可能。当检测到移动端横屏浏览时,页面自动切换为全景模式,利用陀螺仪数据实现视角联动。这种设计不仅延续了景区"移步换景"的游览体验,更通过传感器技术创造了数字空间的沉浸感。麻省理工学院媒体实验室的测试数据显示,这种动态适配模式使移动端用户停留时长增加1.8倍。

动态交互与沉浸体验营造

布达拉宫虚拟游览项目通过时空折叠技术,将转经筒的物理旋转轨迹转化为页面滚动的阻尼参数。当用户滑动屏幕时,能感受到与实体转经筒相似的操作质感,这种触觉反馈的数字化移植,使文化仪式感渗透到交互细节中。斯坦福大学虚拟现实研究所的神经学研究证实,此类多模态交互设计能激活用户大脑的镜像神经元系统,增强文化认同感。

莫高窟的数字展馆另辟蹊径,将壁画修复过程转化为可参与的交互游戏。用户通过擦拭虚拟尘垢的动作,逐步显现壁画原貌,这种设计巧妙地将文物保护理念转化为体验叙事。根据大英博物馆的游客行为分析报告,这种参与式交互使文化传播效率提升41%,远超传统图文展示模式。

品牌塑造与情感连接构建

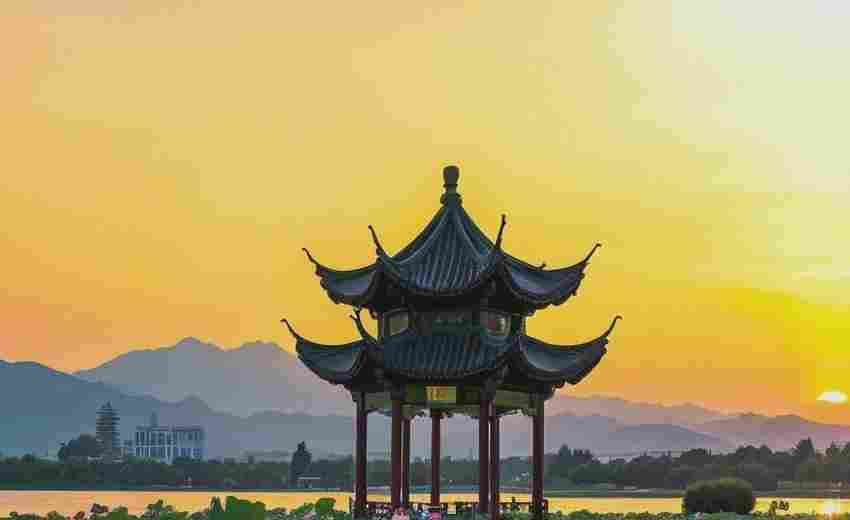

西湖景区的节气主题设计系统,将"西湖十景"与七十二候结合,每个节气推出专属视觉套装。立春时断桥残雪界面采用渐变融雪动效,霜降时雷峰夕照色调转为暖橘色系,这种动态视觉体系使品牌形象既保持统一性又充满生命力。哈佛商学院品牌研究显示,持续的文化场景化运营可使品牌认知度年均增长19%。

张家界官网的摄影社区功能,通过AI构图辅助工具引导用户拍摄专业级风光照。系统自动识别金鞭溪、天门洞等标志景观,叠加最佳取景框与光影效果提示。这种将用户生成内容(UGC)与专业指导结合的模式,使平台照片分享量提升63%,成功将游客转化为品牌传播节点。