在数字化浪潮席卷全球的今天,企业官网早已突破单纯的信息展示功能,演变为承载品牌灵魂的立体化数字空间。当设计团队面对"保持品牌调性"与"实现创意突破"的双重要求时,犹如在精密的钟表机芯中寻找艺术表达的缝隙。这种平衡不仅关乎视觉美感,更是品牌战略在数字世界的具象化呈现,直接影响着用户认知深度与市场竞争力。

深入挖掘品牌基因

品牌基因的解码是平衡创意的首要前提。如同考古学家清理文物表层浮土,设计师需要通过品牌档案研究、用户画像分析、竞争格局扫描三重维度,提炼出核心视觉符号。某国际制药集团在网站改版时,设计团队从企业百年历史中发掘出分子结构图形作为贯穿元素,既延续了科研基因,又通过动态粒子效果实现视觉创新。

这种基因解码过程需要突破表面符号的局限。日本著名设计师原研哉曾提出"白"的哲学理念,为无印良品构建出空灵却极具辨识度的视觉体系。网站设计中,可通过色彩心理学实验确定主辅色系,利用眼动仪测试优化信息层级,使创意表达始终锚定在品牌认知框架内。

构建动态视觉体系

现代设计系统(Design System)为解决这对矛盾提供了技术支撑。腾讯CoDesign的实践显示,将品牌规范转化为可扩展的原子组件库,能在保障基础一致性的前提下释放创意空间。例如按钮组件保留品牌标准色与圆角参数,却允许设计师通过微交互动画展现不同场景个性。

这种动态体系需要预设容错边界。荷兰ING银行的案例颇具启示:他们建立包含200+组件的设计系统时,专门设置"实验层"容纳创新方案,既保证80%页面遵循规范,又为特殊营销活动保留20%的创意突破空间。这种弹性机制使官网既能保持统一形象,又可承载限时活动的视觉冲击。

交互体验的平衡策略

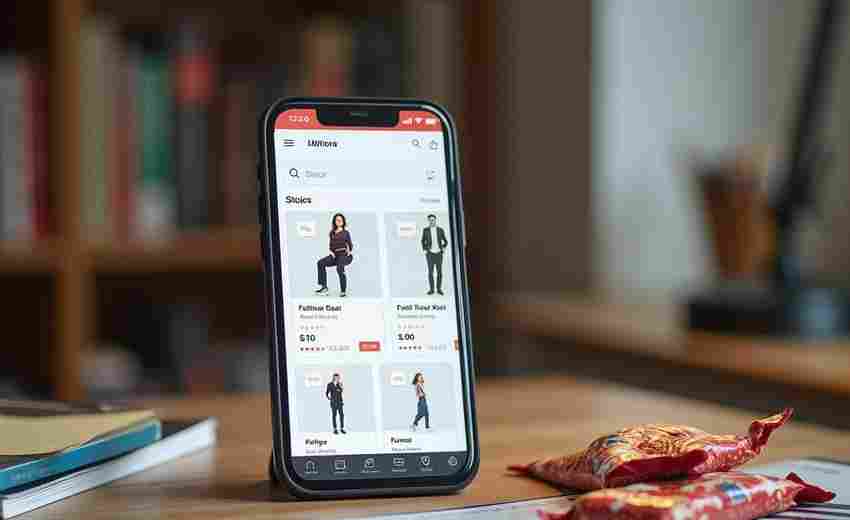

导航结构的创新最能体现平衡智慧。某奢侈品电商将传统水平导航改为螺旋式立体菜单,在颠覆常规布局的通过保留品牌金线与珠宝元素,让用户在探索中持续感受品牌特质。数据显示这种设计使页面停留时间提升40%,而品牌认知测试得分保持稳定。

微交互成为调和矛盾的新突破口。微软Fluent设计体系中的"连贯动画"理念,要求所有动态效果必须源自品牌标准色渐变规律。当用户触发按钮时,不仅是功能反馈,更是品牌气质的可视化演绎。这种将品牌DNA植入交互细节的做法,使创意与规范实现分子级别的融合。

内容与创意的动态校准

视觉叙事需要建立品牌语法。美国国家地理的网站设计值得借鉴:无论专题如何变化,始终遵循"1/3留白+2/3视觉冲击"的版式原则,配合标志性黄框构图,使每张摄影作品既独立成章,又共同构建品牌内容宇宙。

数据驱动的动态调整机制至关重要。通过A/B测试发现,某汽车品牌在保留LOGO标准色的前提下,将背景渐变角度从45度调整为30度,能使年轻用户群体的转化率提升17%。这种基于用户行为的持续优化,让品牌规范不再是静态枷锁,而是生长的有机体。

建立协同共创机制

跨职能团队的化学反应决定平衡质量。Adobe的"创意运维"模式值得参考:品牌经理、用户体验设计师、前端工程师组成三角小组,用设计冲刺(Design Sprint)方法快速验证创意方案。某次改版中,他们用5天时间产出20套头部Banner方案,最终选定既符合VI规范又融入AR交互的创新设计。

数字资产管理系统的智慧升级正在改变游戏规则。采用AI驱动的品牌监测工具,可实时扫描全网内容,自动识别偏离品牌规范的创意元素。某快消集团部署该系统后,创意提案通过率提升35%,品牌一致性违规率下降至0.2%以下,真正实现规范守护与创意迸发的双轨并行。