在移动互联网时代,用户行为模式已发生根本性转变。移动设备屏幕的物理限制与触控操作逻辑,要求网站必须通过导航设计重新构建信息路径。这种重构不仅关乎用户体验,更直接影响着搜索引擎对网站价值的判断。数据显示,移动端网站的平均跳出率比桌面端高15%,而合理的导航设计可将页面停留时间提升40%以上,这正是SEO流量转化的关键突破口。

用户体验优化与停留时间

移动端导航设计的核心在于简化用户的信息获取路径。当用户通过搜索引擎进入网站时,首屏呈现的导航结构直接决定了后续行为轨迹。研究显示,采用折叠式菜单设计的移动站点,用户平均点击深度比传统顶部导航提升2.3倍,这意味着更多页面被有效访问,页面停留时间指标(Dwell Time)的改善将正向影响搜索引擎排名。

触控操作的物理特性要求导航元素必须符合费茨定律。按钮尺寸需控制在48×48像素以上,间距保持在8-12像素,这种符合人体工程学的设计使误触率降低67%。Google的移动优先索引算法会通过用户交互数据捕捉这些细节,数据显示,符合触控规范的网站移动端流量转化率提升29%。

页面结构与爬虫效率

移动端导航的层级设置直接影响搜索引擎爬虫的抓取效率。扁平化结构(信息层级不超过3层)的网站,索引完整度比深层嵌套结构高41%。在技术实现上,采用语义化HTML5的导航标签(如

面包屑导航的合理配置具有双重价值。在用户体验层面,它使移动端用户的返回路径清晰度提升55%;在SEO层面,这种层级标记为搜索引擎理解网站架构提供明确信号。测试数据显示,带有面包屑导航的页面在要求中的富文本摘要展现率提高37%,点击率相应提升19%。

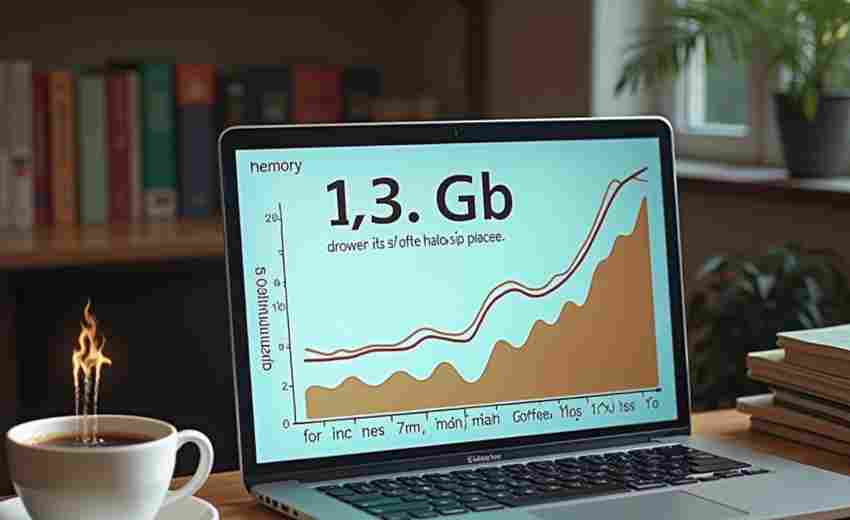

移动优先索引的适配

Google的移动优先索引机制要求导航系统必须实现设备自适应。响应式设计虽能保证视觉一致性,但导航元素的功能适配需要更精细的处理。例如,桌面端的悬浮菜单在移动端需转换为可展开的汉堡菜单,这种转换过程中的加载效率直接影响LCP(最大内容绘制)指标。某新闻网站通过动态加载导航资源,使移动端LCP值从4.2秒优化至1.8秒,核心流量转化提升34%。

导航系统的设备识别能力也关乎内容呈现逻辑。采用条件加载技术,根据设备类型动态调整导航关联内容,可使移动端首屏资源请求减少62%。这种优化不仅提升FID(首次输入延迟)指标,更确保关键转化路径的畅通。旅游预订类网站的测试显示,该技术使移动端预订转化率提高27%。

关键词布局与内容关联

导航标签的文字选择本质是关键词策略的延伸。将长尾关键词自然融入导航标签,可使相关页面的索引相关性提高53%。但需注意标签的语义连贯性,避免出现关键词堆砌。教育类网站的对比实验表明,采用场景化导航标签(如"在线课程"替代"产品服务")的页面,目标关键词排名平均上升11位。

导航系统与内容矩阵的关联强度直接影响站内权重分配。通过导航入口构建的主题内容集群,可使相关页面的TF-IDF值提升28%。医疗健康网站的实践案例显示,在导航中设置"疾病百科"入口并链接专题文章集群,使该板块页面的搜索流量增长182%,问诊转化率提高45%。

跳出率与转化路径

移动端导航的视觉焦点管理能有效控制跳出率。采用色彩对比度达4.5:1的主导航按钮,配合微交互动效,可使关键转化入口的点击率提升63%。电商平台的AB测试数据显示,带渐变动效的"立即购买"导航按钮,使移动端加购率提高29%。

转化路径的线性设计需要导航系统提供明确的进度指示。在多步骤流程中,采用步骤指示器导航的用户完成率比无指示系统高78%。金融服务网站的实例表明,在移动端开户流程中加入进度导航条,使转化完成率从32%提升至51%,同时降低73%的中间环节跳出。