在数字营销竞争日益激烈的今天,本地化SEO已成为企业获取精准流量的关键策略。无论是街角的咖啡馆,还是社区内的维修服务,能否在搜索引擎中占据一席之地,直接影响着客户的触达与转化。许多企业在投入优化后,最迫切的问题是:究竟需要多久才能看到流量增长?这一问题的答案并非单一,而是由多重因素共同决定。

关键词竞争度

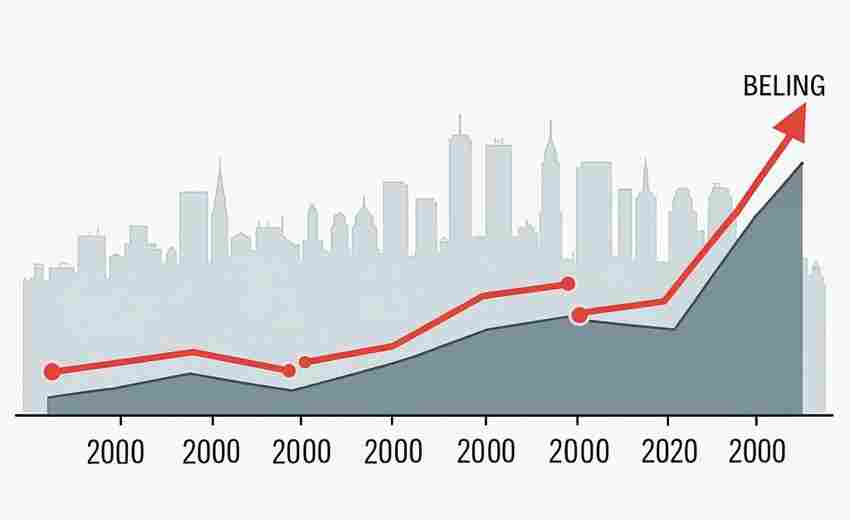

本地搜索的关键词类型直接决定了排名提升的速度。根据行业数据,冷门关键词(搜索指数低于100)通常可在1-2个月内进入首页。例如,“新加坡海南鸡饭食谱”这类长尾词,由于竞争度低且用户意图明确,通过精准内容优化即可快速见效。这类关键词的流量虽小,但转化率往往高于泛流量,适合中小型企业布局。

相比之下,一般性关键词(搜索量100-300)需要3-6个月的持续优化。这类词如“本地家政服务”,首页通常被企业官网占据,需结合外链建设与内容更新逐步提升权重。而偏热门词(搜索量近1000)如“整形医院”,首页常被竞价广告和大站栏目占据,此时需团队协作与资源整合,至少需半年以上才能突破。

网站基础差异

新网站与老网站在SEO效果上存在显著差异。新站由于缺乏搜索引擎信任度,需经历3个月的“沙盒期”,期间收录和排名波动较大。例如,一家新成立的本地花店,即使内容优质,前三个月可能仅获得零星流量,需通过定期更新和社交媒体导流积累信任。

老网站则凭借历史数据和已有外链优势,优化周期可缩短30%-50%。某本地餐饮品牌在改版后,仅用4个月便将“周末家庭聚餐推荐”等关键词提升至首页,原因在于其原有域名权重较高,且用户评论数据未被清零。老站更应注重技术架构调整与内容迭代,而非从零开始。

内容策略与技术优化

高质量内容仍是本地SEO的核心。以新加坡某餐厅为例,通过发布《本地辣蟹烹饪文化考》等深度文章,6个月内自然流量增长120%。内容需融入地理标签(如社区名称)和语义相关词(如“家庭友好”“停车便利”),并采用视频与图文结合形式,适配移动端语音搜索习惯。

技术优化方面,页面加载速度每提升1秒,跳出率可降低7%。一家本地健身房通过压缩图片、启用CDN加速,使移动端加载时间从3.2秒降至1.5秒,3个月内关键词排名上升15位。结构化数据标记(如营业时间、菜单价格)能增强搜索引擎对页面信息的抓取效率,缩短50%的索引周期。

外部链接与本地化协同

外链的质量直接影响排名速度。来自本地商会、行业论坛的链接权重显著高于普通目录站。例如,某维修公司通过参与社区活动获得3家本地媒体报道,外链生效后2周内搜索曝光量增加40%。需注意的是,外链更新存在11-17天的延迟周期,需与内容更新节奏匹配。

本地化协同则强调多平台数据一致性。Google My Business(GMB)信息的完整度(如地址、电话、营业时间)可使本地流量提升35%。某咖啡馆通过定期更新GMB中的节日促销信息,配合网站内的活动页面,3个月内到店客流量增长25%。在Yelp、Facebook等平台保持NAP(名称、地址、电话)统一,能避免搜索引擎因数据冲突降低权重。

持续优化与效果评估

SEO并非一劳永逸。某本地教育机构在关键词进入首页后,因停止内容更新,6个月内排名下滑至第二页。持续监测工具(如Google Analytics、SEMrush)可追踪跳出率、停留时间等指标,及时调整策略。例如,发现“儿童编程课程”关键词转化率低后,该机构优化着陆页表单设计,2个月内咨询量提升60%。

算法更新也要求动态适应。2024年Google强调E-A-T(专业性、权威性、可信度)原则,某医疗诊所通过邀请专家撰写科普文章,并获取卫生部门认证,使“本地牙医推荐”排名稳定在首页。这种基于行业特性的调整,往往需1-2个月验证效果。

本地化生态与用户行为

本地搜索与用户行为紧密相关。数据显示,46%的搜索具有本地意图,且移动端占比超过70%。优化“近我”类关键词(如“我附近的24小时药店”),需结合LBS(地理位置服务)数据,并在内容中嵌入地图插件。某便利店通过此方法,使夜间流量转化率提高3倍。

用户评论管理同样关键。一条差评可能导致排名下降5-10位,而每周新增2-3条优质评论可提升10%-15%的点击率。某美容院通过短信提醒客户评论,并设置店内Wi-Fi扫码入口,3个月内Google评分从3.8升至4.6,自然搜索流量增长90%。

通过上述多维度的策略组合,本地SEO的流量提升时间可从3个月到1年不等。企业需根据自身资源与竞争环境,选择优先级最高的优化路径,并在数据反馈中持续迭代。