在数字化浪潮的驱动下,企业的财务决策已从经验驱动转向数据驱动。随着市场竞争的加剧和监管环境的复杂化,财务预测工具成为企业洞察未来、规避风险的核心武器。趋势分析与数据建模作为两大支柱技术,正通过算法革新与场景化应用重塑财务管理的边界。从传统的时间序列预测到AI驱动的动态模型,技术的迭代让财务预测从滞后性走向前瞻性,从单一维度转向多因素耦合。

趋势分析的技术演进

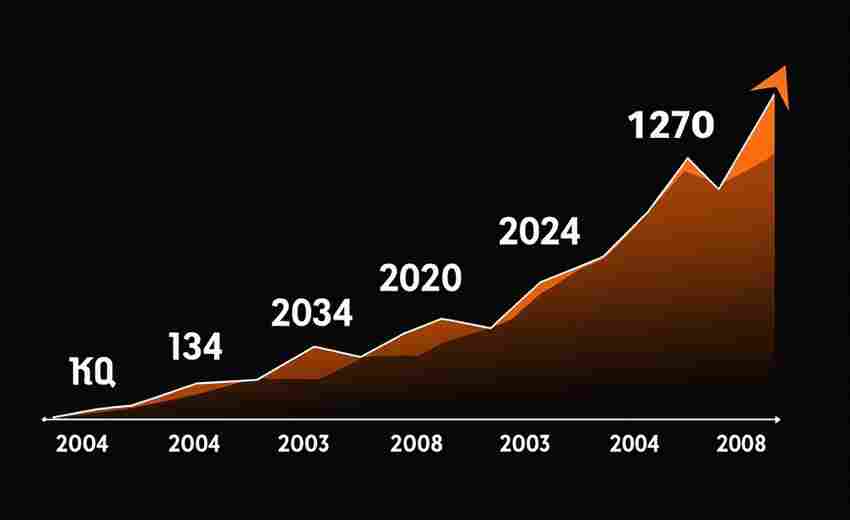

趋势分析的核心在于识别历史数据的规律并推演未来走向。早期的移动平均法、指数平滑法通过数学计算提取时间序列的线性趋势,但难以应对市场突变。例如,某零售企业曾因采用传统方法预测假日销售额,导致库存积压率高达18%。随着大数据技术的渗透,趋势分析开始融合外部变量:宏观经济指标、行业舆情数据甚至天气因素被纳入模型。这种多维度分析使预测误差率降低至5%以内。

机器学习算法的引入带来了更深层次的模式识别能力。随机森林模型可处理数百个变量的非线性关系,LSTM神经网络则擅长捕捉时序数据中的长期依赖。2025年某金融机构采用混合模型(ARIMA+LSTM)进行信贷违约预测,将坏账识别准确率提升至92.3%。但技术演进也带来新挑战——过度拟合风险需通过交叉验证和正则化技术规避。

数据建模的核心方法

数据建模的本质是将业务逻辑转化为数学表达。本量利分析模型通过固定成本、变动成本与销量的动态平衡,帮助企业测算盈亏临界点。某制造企业应用该模型后,将产能利用率从75%提升至89%。敏感性分析则通过参数扰动测试,揭示关键变量(如原材料价格波动±10%)对净利润的影响幅度,为风险对冲提供量化依据。

预测性建模正向动态自适应方向发展。蒙特卡洛模拟通过10万次随机抽样构建概率分布,可输出销售收入的置信区间而非单一数值。某科技公司采用此方法后,年度预算偏差从±15%收窄至±7%。而基于机器学习的因果推断模型(如双重差分法)能够剥离混杂因素,准确评估营销活动对营收的真实影响。

工具应用中的挑战

数据质量始终是建模的瓶颈。研究显示,企业财务数据中约23%存在格式错误或逻辑矛盾。某上市公司因未清洗供应商付款周期异常值,导致现金流预测偏离实际值32%。这要求建立数据治理体系,包括自动校验规则(如资产负债表平衡验证)和人工复核流程。

模型与业务的适配性决定预测价值。用友NC Cloud的案例表明,直接套用行业通用模型会使预测准确率降低12-15个百分点。成功的建模需要深度融合业务流程,例如将生产部门的设备稼动率数据接入杜邦分析模型,使ROE计算偏差从8%降至2%。动态调整机制也至关重要,2024年某外贸企业建立的汇率波动响应模型,可在48小时内完成参数迭代。

从理论到实践的跨越

某区域性银行的风险预警模型验证了理论转化的价值。通过整合120个指标(包括人行征信数据、社交网络行为特征),该模型在客户逾期前6个月即发出预警,使不良贷款率下降4.2个百分点。而在智能制造领域,数字孪生技术将设备传感器数据实时映射到财务模型,实现成本核算精度达到99.73%。

工具的选择需匹配企业生命周期。初创企业适合轻量级SaaS工具(如QuickBooks的预测模块),其预设模板可快速生成12个月现金流预测。集团型企业则倾向定制化系统,某500强企业搭建的业财一体化平台,实现销售订单到应收账款的全链路预测,回款周期缩短22天。

未来发展的技术前沿

联邦学习技术正在突破数据孤岛限制。2025年某供应链金融平台联合12家核心企业建立的联合建模系统,在不交换原始数据的前提下,使供应商信用评分准确率提升19%。量子计算则展现出处理超大规模优化的潜力,某能源集团测试的量子退火算法,将亿吨级库存优化问题的求解时间从72小时压缩至47分钟。

多模态数据融合开辟新维度。自然语言处理技术可解析年报文本中的管理层讨论内容,某对冲基金据此构建的情绪指数,与股价波动的相关系数达0.83。视觉识别技术的应用更延伸至非结构化数据,某物流企业通过分析仓库监控视频,将装卸成本预测误差控制在3%以内。