在数字时代,网站不仅是信息传递的载体,更是品牌与用户建立信任的桥梁。优秀的网站设计如同一场无声的对话,既要用视觉语言吸引目光,又需用功能性承载用户期待。当美学与实用主义的边界逐渐消融,如何让设计成为用户体验的放大器而非障碍,成为每个设计师必须破解的命题。

用户需求前置化

每个像素的布局都应始于对目标用户的深度洞察。某在线教育平台通过用户画像分析发现,其核心用户中75%会在移动端碎片化时间访问网站,这直接催生了以卡片式布局为核心的响应式设计,使信息模块在手机端仍保持清晰的视觉层次。这种将用户行为数据转化为设计语言的实践,印证了唐纳德·诺曼提出的“用户需求漏斗”理论——只有当功能架构与视觉呈现形成闭环时,才能真正实现有效交互。

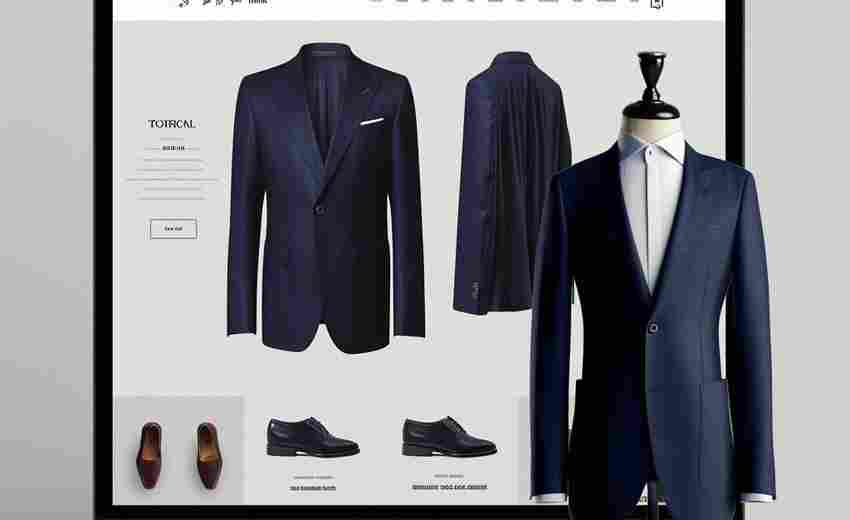

行为轨迹热力图显示,用户在电商平台的平均视线驻留时长仅为8秒。这迫使设计师采用费茨定律优化点击区域,将核心CTA按钮尺寸扩大20%,并通过微动效引导视觉焦点,使转化率提升34%。数据驱动的设计决策,正在重构美学与功能的平衡公式。

视觉层次结构化

谷歌Material Design体系中的“高程阴影”原理,为解决视觉干扰问题提供了范本。通过模拟真实世界的Z轴空间感,重要操作按钮的投影深度比次要元素多出3dp,这种微妙的层级差异既保持界面简洁,又暗含操作引导。某金融科技产品采用该原则后,用户完成首单投资的时间缩短了42秒,错误点击率下降至0.3%。

色彩心理学在功能传达中的作用常被低估。医疗类网站采用蓝绿色系搭配,不仅符合行业调性,其6.5:1的对比度更超越WCAG标准,确保色弱用户也能清晰辨识药品说明。当设计师将色环理论与可用性测试结合,色彩便从装饰元素升华为信息传递的通道。

技术赋能体验化

渐进式网页应用(PWA)技术正在改写功能与美学的兼容模式。某时尚电商引入WebAssembly后,3D试衣间的加载时间从11秒压缩至1.8秒,布料物理模拟精度却提升300%。这种技术突破使原本互斥的视觉表现与性能要求达成和解,验证了“技术即设计语言”的前沿观点。

响应式设计的进化已超越简单的视口适配。采用CSS Grid布局的新闻门户网站,通过断点智能调整不仅实现跨设备适配,更依据内容优先级动态重组信息架构。在平板横屏模式下,重要新闻的图文占比自动扩大至67%,辅以触控优化的导航手势,使阅读完成度提高28%。

动态平衡持续化

A/B测试已成为打破设计主观性的利器。某SaaS平台通过同时运行12个导航栏版本,发现带有动态色彩渐变的版本虽然美观评分最高,但实际任务完成率却低于极简版本15%。这种反直觉的结果促使团队建立“美学效用矩阵”,将每个设计元素置于四个象限评估取舍。

用户反馈回路的构建需要超越传统问卷形式。嵌入在页面滚动中的情感化微交互,能在用户无感知状态下捕捉200ms级的面部表情变化。某旅游网站通过该技术发现,当海岛图片配合波浪形滚动视差时,用户瞳孔放大持续时间延长0.4秒,对应线路咨询量激增60%。这种神经设计学的应用,正在模糊理性功能与感性审美的界限。