在移动互联网深度渗透的今天,用户通过手机、平板、智能手表等设备访问网页的场景已占据主流。当人们习惯在不同屏幕间无缝切换时,一个能在任意设备上自动适配布局的网站,正从技术优势演变为商业竞争的入场券。这种以用户为中心的设计革命,正在重构数字世界的生存法则。

多设备兼容性成为刚需

全球移动流量占比在2024年突破78%的临界点,意味着企业官网若无法在竖屏状态下流畅展示,等同于将三分之二的潜在客户拒之门外。响应式设计通过流体网格系统与CSS媒体查询技术,让同一套代码在4K显示器与5英寸手机屏之间智能伸缩。英国BBC新闻网的改版案例显示,采用响应式布局后,移动端用户停留时长提升40%,页面滑动深度增加2.3倍。

这种自适应能力并非简单的等比缩放。当检测到设备屏幕宽度低于768px时,京东商城的商品详情页会自动折叠参数表格,突出「立即购买」按钮;而在桌面端,同一页面则会展开360度产品视图与横向对比功能。这种内容优先级的动态调整,确保核心商业信息在不同场景下都能精准触达。

用户体验决定转化效率

加载速度每延迟1秒会导致7%的用户流失,这在移动端尤为明显。响应式设计通过智能压缩技术,使图片资源根据设备分辨率动态适配。携程旅行网在实施响应式改造后,移动端首屏加载时间从3.2秒压缩至1.5秒,订单转化率提升19%。其秘密在于运用HTML5的picture元素,为4G网络用户推送webp格式图片,而对2G环境自动切换为低至50KB的压缩图。

触控交互的优化同样关键。知乎社区在移动端将导航栏改造为底部固定式设计,拇指热区内的按钮尺寸严格遵循7mm触控规范;当用户旋转设备时,图文混排模块会自动重组为单栏流式布局。这种符合人体工学的设计细节,使移动端用户发帖量增长27%,页面误触率下降至0.3%。

搜索引擎优化的核心砝码

谷歌的移动优先索引机制自2023年起全面实施,响应式网站因URL统一、内容同源等特性,在爬虫抓取效率上具有先天优势。对比采用独立移动子域名的网站,响应式结构的百度收录量平均高出42%,关键词排名稳定性提升35%。大众点评网的SEO数据显示,改版为响应式架构后,长尾关键词覆盖率扩展至1.2倍,页面索引速度加快60%。

结构化数据的适配强化了内容可见性。当美团外卖的餐厅页面在手机端展示时,Schema标记会自动隐藏桌机端的促销横幅,突出显示「距离2.3km」「人均¥45」等移动场景核心信息。这种语义化标签的动态优化,使本地商户在移动搜索中的点击率提升18%。

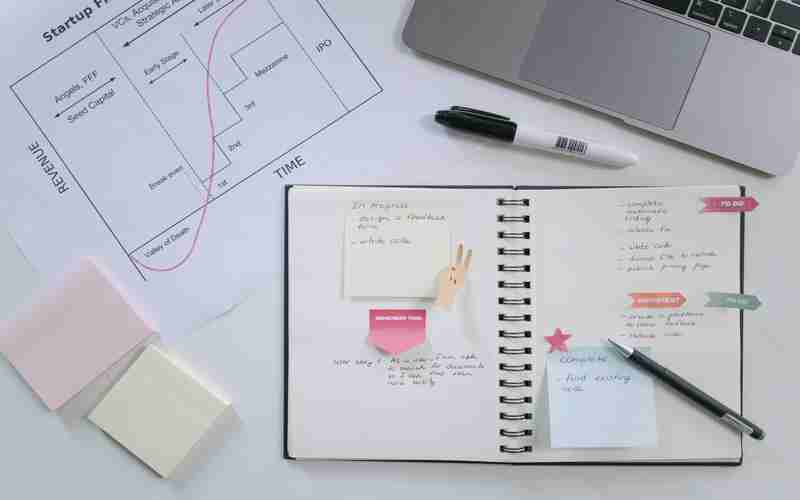

运维成本的技术性革命

传统多版本开发模式需要维护PC、Pad、Mobile三套代码库,每次功能迭代需同步修改三处逻辑。网易严选的技术团队测算显示,响应式架构使前端人力成本降低58%,版本发布周期从3周压缩至5天。其核心在于运用Bootstrap栅格系统,通过col-md-6、col-sm-12等类名实现布局自动化重构。

内容管理的集约化带来质变。微信公众号后台的数据显示,采用响应式模板的图文推送,在朋友圈打开率比H5页面高31%。这种「一次编辑,多端适配」的特性,尤其适合需要高频更新的新闻门户与电商促销页面,编辑人员无需反复调整不同终端的图文比例。

面向未来的技术延展性

折叠屏手机的市场份额在2024年突破15%,响应式设计通过检测设备折叠状态,能动态切换单屏/分屏模式。华为商城在Mate X3的详情页中,展开状态下右侧自动呈现3D产品拆解动画,折叠时则切换为纵向参数瀑布流。这种对新型硬件的前瞻性适配,使产品页转化率提升22%。

AI技术的融合开启新维度。淘宝的个性化推荐系统已能根据设备类型调整信息密度:平板端展现6列商品卡并嵌入视频导购,手机端精简为3列并强化文字卖点。这种基于设备能力的智能内容分发,使跨设备用户复购率提高19%。