青岛,这座依山傍海的城市,承载着百年历史与海洋文明的交融。作为中国东部沿海重要的经济与文化枢纽,其品牌网站设计不仅需要传递现代商业价值,更需成为海洋文化的数字载体。将海洋元素融入品牌视觉体系,既是城市基因的表达,亦是连接全球用户的桥梁。

视觉符号的意象转化

建筑轮廓与海洋生物的抽象演绎是青岛品牌网站设计的核心路径。栈桥的回澜阁曲线、堂的穹顶结构,通过几何化处理后形成网站导航栏的装饰纹样,既保留欧式建筑的典雅气质,又隐喻海浪的律动感。青岛若七珠宝博物馆开发的《青岛印象》系列,将贝壳、海鸥等元素转化为珠宝设计语言,这种具象转译手法为网站图标设计提供了启示,例如用帆船剪影作为加载动画,以崂山百合形态构建按钮轮廓。

在动态交互层面,青岛国际啤酒节的官方网站曾运用泡沫升腾的粒子特效模拟啤酒倾倒过程,此类手法可延伸至海洋主题设计——比如用流体动力学算法模拟潮汐涌动作为页面过渡效果。2025年巴黎时装周中出现的渔网编织纹理,亦可转化为网站背景的网格系统,既呼应海洋渔业文化,又符合现代极简设计趋势。

色彩系统的在地性构建

青岛特有的“碧海蓝天”色谱在数字空间中需重新解构。研究发现,网页采用HSB模式调校色彩时,将饱和度降低10%、明度提升5%,能更精准还原胶州湾午后阳光穿透海水的视觉记忆。崂山茶田的翠绿与滩的暖黄构成辅助色系,如青岛旅游集团官网在节日专题页中,运用渐变色谱从4A90E2(深海蓝)过渡到F5E6C3(沙滩米色),形成视觉纵深。

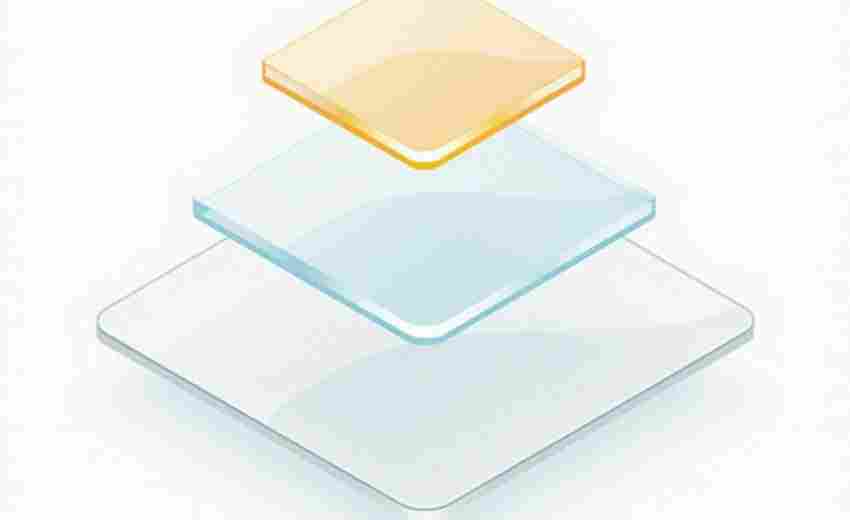

色彩心理学实验表明,含有12%灰度值的蓝绿色调(如Pantone 2025年度色Future Dusk)能激发用户对海洋生态的共情。青岛海洋文化博物馆网站在科普页面采用该色系,配合微透明度调整,使图文内容如海底透视般呈现层次感。这种手法在提升信息可读性的暗合“透明海洋”的可持续发展理念。

文化叙事的时空叠合

数字技术为海洋文化叙事开辟了新维度。青岛档案馆网站利用WebGL技术重建1902年的胶澳海关大楼三维模型,用户可通过拖拽视角观察建筑石材的浪蚀痕迹。这种时空叠合的设计策略,在“奥帆帆”IP衍生品官网得到延伸——用户滑动屏幕时,2008奥运帆船赛的历史影像与实时海洋监测数据形成动态蒙太奇效果。

在微观叙事层面,青岛啤酒博物馆网站开发的“麦芽航海记”互动游戏颇具启发性。用户扮演19世纪商船水手,在完成货物运输任务过程中,逐步解锁啤酒花种植、海洋贸易路线等知识点。这种将产业史融入海洋冒险叙事的做法,使商业信息传递转化为文化体验过程。

生态理念的隐喻表达

网站交互设计中的生态隐喻正在形成新的设计范式。青岛某环保组织官网的碳足迹计算器,界面设计成逐渐溶解的冰山形态,用户每完成一项环保承诺,冰山体积便增加0.3%。这种可视化数据呈现方式,与2025年海洋文化创意设计大赛金奖作品《鲸落》异曲同工——后者用粒子消散动画诠释海洋生态循环。

在技术层面,青岛某科技企业的官网加载动画采用光伏板展开的抽象图形,页面能耗数据实时对接近海风电场发电量。这种“设计即宣言”的策略,呼应了联合国海洋科学十年计划中“数字海洋”的建设理念,使商业网站成为海洋生态保护的传播媒介。