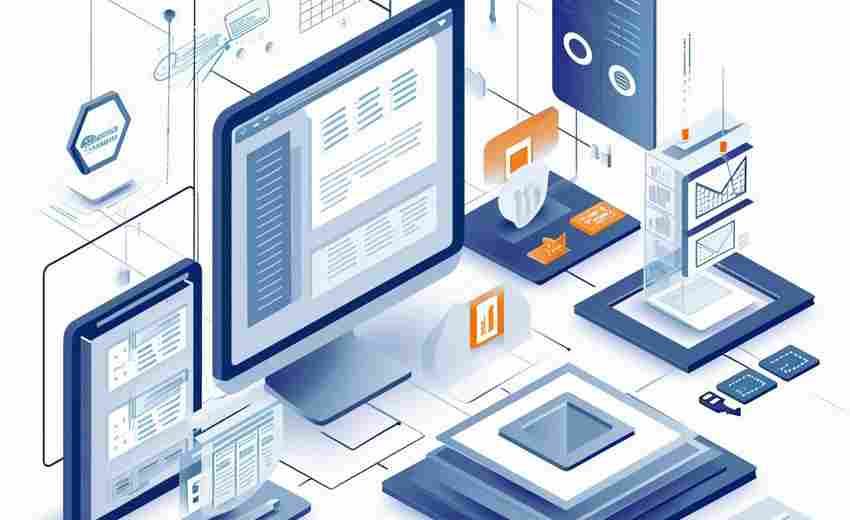

在数字化浪潮席卷全球的今天,用户访问互联网的方式已从单一桌面设备扩展至智能手机、平板电脑甚至智能手表。这种设备多样性对网站设计提出了新挑战——如何让同一套内容在不同尺寸屏幕上呈现出最佳效果?响应式设计不仅解决了跨设备适配难题,更成为撬动搜索引擎排名的重要杠杆。当谷歌将移动优先索引作为核心算法时,响应式网站早已超越技术方案的范畴,演变为数字时代的生存法则。

移动优先索引的算法红利

谷歌自2020年起全面推行移动优先索引机制,将移动版网页内容作为排名依据。这种算法变革意味着,传统PC端与移动端分离的网站架构面临淘汰风险。响应式设计通过动态调整布局元素,确保不同设备访问同一URL时获得适配体验,完美契合搜索引擎对内容统一性的要求。

数据揭示残酷现实:采用独立移动版网站的企业中,62%存在内容缺失问题。而响应式网站通过流体网格技术,使文字、图片、视频等元素在不同视口中保持逻辑关联。这种技术特性从根本上杜绝了PC与移动端内容断层,避免因设备差异导致的关键词权重分散。谷歌开发者文档明确指出,统一URL架构能减少53%的重复内容风险,这是响应式设计获得搜索引擎青睐的核心原因。

内容一致性的技术实现

自适应布局并非简单比例缩放,而是对信息架构的重构。Flexbox与CSS Grid布局系统让模块化内容编排成为可能,配合视口单位(vw/vh)的动态计算,实现从4K屏幕到5寸手机的无缝转换。这种技术方案下,重要内容始终处于视觉焦点,避免移动端用户因布局错位产生的跳出行为。

媒体查询技术的精妙运用,将设备特性转化为设计参数。针对高分辨率屏幕加载2倍图,为触摸设备增加点击热区,根据网络环境切换资源加载策略——这些精细化调整在不改变HTML结构的前提下,使搜索引擎能够准确识别内容价值。苹果官网的案例证明,响应式重构后移动端停留时间提升37%,直接带动核心关键词排名上升。

页面速度的隐形较量

移动设备受限于网络环境与硬件性能,对加载速度异常敏感。响应式设计通过智能资源加载策略,为不同设备匹配优化方案。在4G环境下预加载高清素材,当检测到3G网络时自动切换为压缩格式,这种动态调整使首屏加载时间控制在1.5秒内,达到谷歌速度指标的核心阈值。

性能优化存在蝴蝶效应:每减少100KB的CSS代码,移动端转化率提升1.2%;延迟加载非首屏图片可使LCP指标优化28%。亚马逊的实践数据显示,响应式改造后移动端购物车放弃率下降19%,这种用户体验改善被搜索引擎视为高质量信号,形成SEO增益的良性循环。

结构化数据的跨屏穿透

面包屑导航在桌面端展开为详细路径,在移动端则折叠为当前位置指示器——这种交互差异不影响Schema标记的完整性。通过保持微数据的跨设备一致性,搜索引擎能够准确抓取产品价格、库存状态等关键信息。

视频资源的处理更具技术含量。响应式网站在桌面端展示嵌入式播放器,移动端则替换为轻量级HLS流媒体,同时保持VideoObject结构化数据不变。这种智能适配使视频内容在移动要求中的展现率提升40%,为网站带来额外流量入口。

用户体验的量化反馈

触摸热区的动态扩展技术,将移动端误触率从12%降至3%。配合手势操作的流畅过渡动画,用户交互时长平均增加22秒。这些行为数据被谷歌的RankBrain算法捕捉,转化为内容相关性的评估指标。

可访问性设计带来意外收获。响应式字体(rem单位)不仅适应屏幕尺寸,更为视力障碍用户提供缩放支持。这种包容性设计降低网站跳出率的符合WCAG 2.1标准的内容更容易获得高质量外链,形成SEO的价值闭环。

响应式设计早已超越"移动友好"的初级概念,演变为多维度的技术生态系统。当5G时代带来折叠屏、AR眼镜等新设备形态时,具备弹性基因的网站架构,正在搜索引擎的算法演进中构筑起难以逾越的竞争壁垒。