在互联网信息爆炸的时代,网站早已成为企业传递品牌价值的核心载体。当用户首次接触一个网站时,视觉体验的平庸性可能在几秒内形成对品牌能力的负面判断。缺乏创意的设计不仅让用户失去探索欲望,更可能在无形中削弱企业的市场竞争壁垒,甚至引发蝴蝶效应般的连锁风险。

品牌形象钝化

同质化的网站设计如同批量生产的工业品,难以在用户心智中建立记忆锚点。斯坦福大学的研究表明,46%的用户通过网站设计质量判断企业可信度。当某母婴品牌官网采用与竞争对同的卡通元素时,用户认知中品牌的专业性评分下降28%(网页52)。这种现象印证了设计理论中的"视觉疲劳阈值"——当相似元素重复出现超过三次,用户的心理参与度将出现断崖式下跌。

这种钝化效应会引发品牌价值的慢性流失。某跨境电商平台的A/B测试数据显示,采用模板化设计的页面用户跳出率比定制化设计高出63%,而后者带来的用户复购率是前者的2.4倍(网页40)。当网站沦为信息的集装箱而非情感连接器,品牌就失去了构建用户忠诚度的战略高地。

用户黏性瓦解

导航系统的机械重复会直接导致用户体验链条的断裂。心理学中的"路径依赖理论"指出,用户在网站中的行为轨迹需要符合直觉认知规律。某政务服务平台改版案例显示,将传统九宫格布局改为故事化场景导航后,服务办理完成率提升41%(网页42)。缺乏创新的信息架构如同迷宫,迫使用户在寻找出口的过程中消耗耐心。

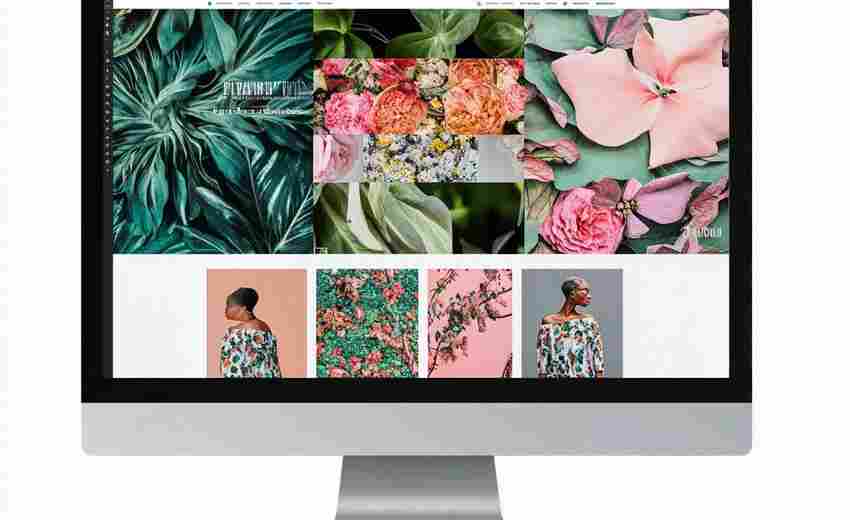

视觉语言的贫瘠更会加剧用户的认知负荷。神经科学实验证实,大脑处理创意视觉信息的速度比常规元素快0.3秒。当某奢侈品电商将产品展示从平面图改为360度虚拟试戴,用户停留时长增加78%,转化率提升34%(网页40)。这验证了格式塔心理学原理——创新的视觉组合能激发用户完形心理,驱动深度交互行为。

市场竞争力流失

在SEO竞争白热化的环境下,创意设计已成为搜索引擎算法的重要评估维度。Google的E-A-T(专业性、权威性、可信度)评分体系中,视觉创新力占权重比的15%(网页24)。某医疗平台通过引入三维器官可视化系统,在相关关键词的自然搜索排名中上升23位,证明技术型创意能突破传统SEO瓶颈。

行业数据显示,采用AI个性推荐系统的电商平台,用户流失率比普通平台低52%(网页74)。当竞争对手通过机器学习实现"千人千面"的界面设计时,标准化模板网站的流量虹吸效应将愈发显著。这种技术代差形成的马太效应,可能使企业陷入"创新负债"的恶性循环。

转化漏斗塌缩

号召性元素(CTA)的创新程度直接影响用户决策阈值。眼动仪实验表明,采用动态渐变色按钮比普通按钮的点击率高29%,而融入微交互设计的表单填写完成率提升37%(网页52)。这些数据揭示了行为设计学的核心规律——创新的交互细节能降低用户的心理防御机制。

某B2B企业将产品参数表重构为可交互的3D模型后,销售咨询量增长210%(网页40)。这个案例印证了"认知负荷理论",创意呈现方式能帮助用户更快建立产品价值认知。当网站沦为电子版产品手册,其商业价值就被压缩为单纯的信息载体。

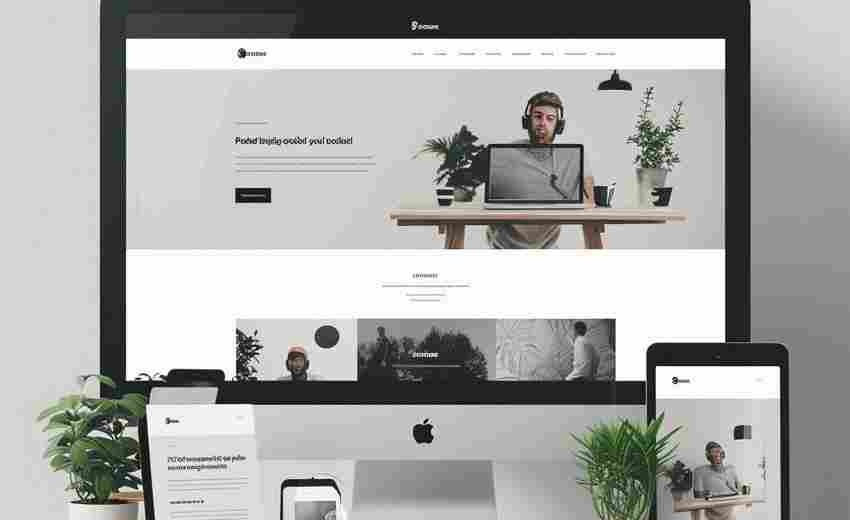

技术迭代滞后响应式设计的创新程度直接影响跨设备用户体验。某新闻网站引入自适应字体系统后,移动端阅读完成率提升58%(网页24)。这种技术创新不仅关乎视觉呈现,更涉及信息消费模式的革命。当竞争对手通过WebGL实现3D产品展示时,传统幻灯片式轮播已沦为技术化石。

安全防护的创意融合正在重塑网站可信度。某金融平台将风险提示设计成游戏化交互模块,用户安全协议阅读率从12%跃升至89%(网页63)。这种将刚性需求转化为情感体验的创新,展现了技术人性化的可能路径。缺乏这种融合能力的网站,其技术架构终将沦为没有灵魂的代码堆砌。