在数字化浪潮中,网站早已不是简单的信息载体,而是企业与用户建立深度连接的桥梁。当用户在电商平台因找不到商品分类而放弃购物,或在新闻网站因加载缓慢关闭页面时,这些细微的体验裂痕正无声地瓦解着商业价值。斯坦福大学人机交互实验室的研究显示,75%的用户会通过网站体验判断企业专业度,这种认知一旦形成,往往需要3倍以上的投入才能扭转。

导航设计的直觉化

当用户进入网站,导航系统就如同城市中的路标。卡内基梅隆大学人机交互专家John K.的研究表明,用户会在0.05秒内形成对导航系统的初步判断。某知名旅游平台曾通过将搜索栏宽度增加30%、主菜单项缩减至5个,使得用户目标达成率提升42%。这印证了格式塔心理学的接近性原则——同类功能模块的物理邻近能激活用户的心理归类机制。

值得关注的是,汉堡菜单(三条横线图标)在移动端的滥用正制造新的体验陷阱。英国用户体验监测机构Baymard Institute对2000个电商网站的分析发现,隐藏超过40%核心功能在折叠菜单中的网站,用户跳出率比行业均值高67%。这提示设计者需平衡美学与功能性,重要入口应保持视觉显性。

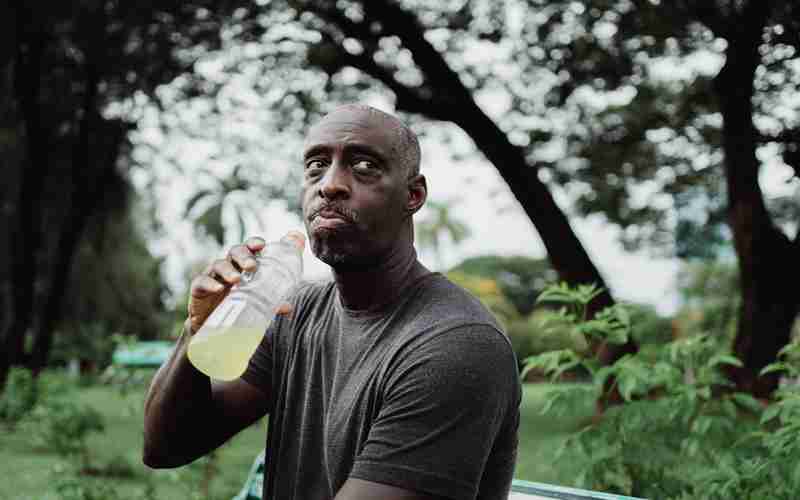

页面响应的瞬时性

Google的《核心网页指标》白皮书揭示,当页面加载超过3秒,53%的移动用户会选择离开。但速度优化不应止步于技术层,某视频平台通过将首屏加载内容从3.2MB压缩至800KB,同时保持关键帧预加载,使播放开始时间提前1.8秒,用户观看时长提升30%。这种“感知速度”优化,本质是在用户耐心阈值内构建流畅的心理时间线。

更精妙的处理体现在交互反馈设计。当用户点击“提交”按钮,MIT媒体实验室的神经学研究显示,超过200ms的延迟就会激活前扣带皮层的焦虑反应。某银行APP通过在表单提交时展示动态进度环,使交易放弃率下降19%。这种即时反馈机制,本质上是对用户操作的心理补偿。

视觉层次的呼吸感

信息密度的控制是门精微艺术。Adobe的UX测评工具分析10万份案例后发现,行间距保持在字体高度的1.5倍时,长文阅读完成率提升28%。某知识付费平台将段落宽度从720px调整为550px,配合每段3-4行的黄金分割,使用户平均阅读深度从2.3页增至5.1页。

色彩对比的运用更需科学支撑。德国波茨坦大学视觉认知团队发现,主色与辅色的明度差在50-70LUX区间时,信息识别效率最佳。某医疗平台将重点数据从纯色块改为渐变阴影框,配合12pt的字间距,使关键信息留存率提升41%。这种设计遵循了视觉暂留原理,引导视线自然流动。

内容架构的生命力

在信息轰炸时代,内容的组织逻辑决定用户停留时长。BBC新闻的A/B测试显示,采用“倒金字塔+信息卡片”混合结构的文章,比传统线性叙事多获得53%的社交分享。这验证了认知负荷理论——模块化内容更符合人脑的组块记忆模式。

动态内容适配正在重塑体验边界。某汽车网站根据用户停留位置自动切换图文比例,使配置器使用率提升37%。这种自适应机制背后,是眼动追踪技术捕获的240种视觉轨迹模式的算法支撑。当内容像活水般流动,用户体验才能真正打破平面桎梏。