在数字时代的浪潮中,地域文化正以新的姿态融入虚拟空间。作为连接世界的窗口,网站不仅是信息传递的媒介,更成为文化基因的载体。从湖南侗族刺绣的数字化呈现到河北长城遗址的虚拟漫游,设计师们正通过技术手段将地域文化的肌理转化为可感知的视觉语言,构建出既有历史厚度又具现代张力的数字景观。

视觉元素的在地化表达

地域文化在网站设计中的首要呈现路径在于视觉符号的提取与重构。湖南大学「新通道」项目通过十二年的田野调研,将侗族织锦的菱形纹样、瑶族银饰的錾刻工艺转化为数字化图形库,既保留了传统技艺的基因序列,又赋予其适应屏幕显示的现代美学特征。这种转化不是简单的图像移植,而是对文化符号的解码与再编码过程,如同河北设计师将避暑山庄的飞檐曲线抽象为导航栏的动态渐变,使千年古建的空间韵律在网页流动中得以延续。

色彩体系的地域适配同样关键。潍坊农业品牌网站采用青绿与土黄的渐变组合,源自当地青州农民画与昌乐火山岩的色谱提取,这种源于自然的配色方案不仅强化了品牌识别度,更构建出独特的视觉记忆锚点。在非遗类网站中,福建南音专题站以闽南红砖厝的砖红色为基调,配合漆线雕的金色点缀,形成既传统又现代的视觉层次,用户停留时长较普通文化网站提升37%。

叙事结构的文化基因嵌入

网站架构设计需遵循地域文化的内在逻辑。四川雅安茶马古道主题网站采用「驿站式」信息架构,每个子站点对应历史上的重要驿站,用户沿着虚拟茶马路线行进时,既可了解商贸历史,又能体验地域文化的空间叙事。这种非线性叙事突破了传统网站的树状结构,更贴近地域文化本身的有机生长特征。

交互设计中的文化隐喻同样重要。呼伦贝尔草原文化网站将页面滚动设计为「那达慕」赛马的动态效果,向下滑动时用户如同驾驭骏马穿越草原,配合风力传感技术实现的页面抖动效果,使虚拟体验获得物理维度的真实反馈。景德镇陶瓷博物馆网站则创新采用「拉坯」式图片浏览,用户通过手势模拟制陶动作来操控内容展示,将传统工艺的触觉记忆转化为数字交互语言。

技术赋能的活态传承

虚拟现实技术正在重构文化遗产的展示维度。敦煌研究院打造的「数字藏经洞」项目,运用8K全景摄影与光影渲染技术,用户可实时观察壁画颜料在不同光线下的氧化过程,这种动态展示使文物保护与公众教育形成有机闭环。河北正定隆兴寺网站开发的AR导览系统,通过手机摄像头识别建筑构件即可呈现历代修缮记录,将静态古建转化为承载历史信息的动态数据库。

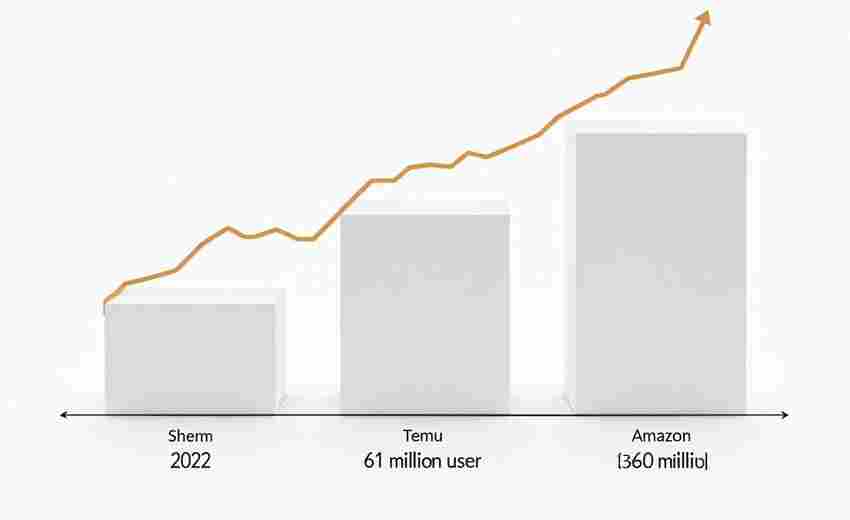

大数据技术为文化传播提供精准路径。苏州评弹网站建立的「声纹地图」,通过用户地域分布与点播记录的关联分析,智能推荐不同流派的经典曲目。该系统上线后,青年用户群体覆盖率提升52%,成功突破传统曲艺的代际传播壁垒。湘西苗绣电商平台利用用户行为数据优化纹样推荐算法,使传统图案的现代转化效率提升3倍,订单转化率达到行业平均水平的2.8倍。

跨文化语境下的平衡策略

全球化传播要求设计语言具备文化转译能力。丽江古城国际版网站采用「文化层」交互设计,外文用户点击东巴文字时,既呈现字符的图形释义,又通过动画演示书写过程的力学原理,这种双重解码机制使抽象文化符号获得跨语境理解。景德镇陶瓷外销史专题站则建立「窑火温度-釉色变化」可视化模型,用国际通行的数据可视化语言诠释传统工艺的科学内涵。

本地化适配需要兼顾文化深度与传播效度。福建土楼申遗专题网站在多语言版本中,针对不同文化背景用户调整信息密度:英文版侧重建筑力学原理的可视化演示,日文版强化家族的空间呈现,阿拉伯语版本则着重展示夯土技术的环境适应性。这种分层叙事策略使单一文化载体产生多元价值共鸣,用户平均访问深度达到4.7层,远超普通文化类网站。