在数字化转型浪潮中,网站作为企业与用户交互的核心载体,其安全性直接关乎品牌信誉与用户信任。外包开发模式虽能降低技术门槛与成本,但第三方介入带来的安全风险呈指数级增长——从代码漏洞到数据泄露,从供应链攻击到合规失效,每个环节都可能成为攻防博弈的薄弱点。如何在效率与安全之间构建平衡,已成为企业选择外包时必须跨越的生死线。

安全合规框架构建

网站安全防护的首要标准在于建立完整的合规体系。根据《网络安全法》及等级保护制度,外包项目需完成定级备案、安全测评等法定流程。以某教育机构网站未备案导致被罚案例为例,合规不仅是法律要求,更是风险隔离的基础屏障。企业应在合同中明确外包方需通过ISO 27001等认证,并将安全开发规范纳入技术附件,使合规要求转化为可执行的约束条款。

合规框架的落地需要分层设计。在战略层面,企业需设立专门的外包安全管理组织,制定覆盖全生命周期的安全策略;在操作层面,则需通过《保密承诺书》《账号开通申请表》等文件,将数据分类、权限分配、日志留存等要求细化到每个操作节点。这种双轨制管理能有效规避“带病上线”的合规陷阱。

开发过程安全管控

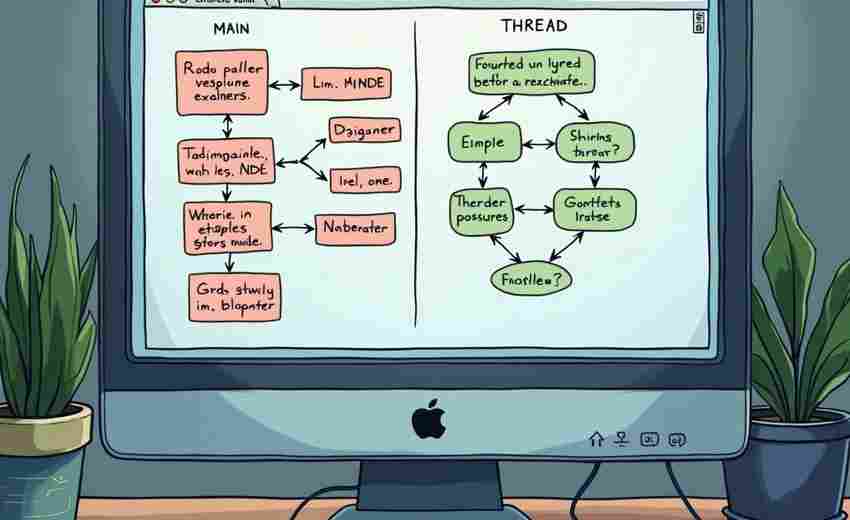

外包项目的安全质量始于开发阶段的风险前置管理。微软提出的安全开发生命周期(SDL)方法论强调,甲方需深度参与需求分析环节。例如在某银行外包项目中,业务部门与安全团队共同梳理出17类交易场景的128项安全需求,涵盖SQL注入防护、会话超时机制等细节,将模糊的安全期望转化为具体的功能指标。

代码层面的安全控制更为关键。研究显示,外包项目中使用开源组件的系统漏洞发生率高出自主开发系统42%。企业应要求外包方提供软件成分清单,并采用SCA工具扫描第三方代码。某政务系统在验收阶段发现使用的Struts2版本存在远程代码执行漏洞,通过强制升级避免了潜在攻击。代码托管必须使用经甲方审批的私有仓库,禁止将源码上传至公共平台,从源头阻断泄露风险。

数据与访问控制

敏感数据防护是外包安全的重灾区。某电商平台因外包人员违规收集用户信息导致千万级数据泄露的教训表明,必须建立数据流转的“白名单”机制。对于支付信息等核心数据,应采用字段级加密与动态脱敏技术,即使发生泄露也可将损失控制在最小范围。

访问权限的精细化管控同样重要。研究机构统计,63%的外包安全事件源于过度授权。企业应实施最小权限原则,通过RBAC模型为外包人员配置临时账号,并关联双因素认证。在某金融案例中,外包商开发人员仅获得测试环境受限访问权限,有效防止了生产数据泄露。审计日志需保留6个月以上,确保操作痕迹可追溯。

供应链风险管理

外包安全本质是供应链安全的多维博弈。企业需建立供应商安全能力评估矩阵,涵盖漏洞修复周期、渗透测试覆盖率等12项量化指标。某制造企业在招标阶段引入第三方安全测评,淘汰了3家存在历史违规记录的供应商,将供应链风险降低58%。对于关键系统,可要求外包商购买网络安全保险,形成风险共担机制。

新兴的SOCaaS(安全运营中心即服务)模式为供应链防护提供了新思路。通过将威胁监测、应急响应等能力外包给专业机构,企业可获得7×24小时的防护覆盖。某零售企业在2024年双十一期间,借助SOCaaS拦截了超过2.3万次API攻击,证明混合外包模式的可行性。但需注意,核心系统的控制权必须保留在内部,避免形成新的单点故障。

持续监测与响应

安全防护的终极标准体现在动态防御能力。企业应在外包合同中明确SLA响应时效,例如高危漏洞需在24小时内修复。某政务云平台通过部署RASP运行时防护系统,在外包商未及时修补Log4j漏洞时,仍成功阻断37次攻击尝试。定期红蓝对抗演练可检验外包系统的真实防护水平,某互联网公司通过模拟攻击发现第三方支付接口存在逻辑漏洞,避免了千万级资金损失。

监测数据的价值挖掘同样关键。通过分析外包系统的告警日志,某证券企业发现某外包商开发的交易系统存在异常登录模式,进而溯源查出内部人员与外部黑客勾结的犯罪链条。这种基于数据驱动的安全治理,将被动防御转化为主动预警。