在数字技术重塑商业逻辑的时代,消费场景的碎片化与渠道的多元化正在重构营销格局。线上平台以算法为纽带构建虚拟购物空间,线下实体以感官体验筑造信任基石,两种生态各自演化出独特的生存法则。当搜索引擎优化(SEO)成为线上获客的通行证,实体门店的地理位置仍是线下流量的护城河,这场跨维度的竞争背后折射出商业文明迭代的深层逻辑。

时空维度的场景分化

线上营销构建的24小时不打烊数字卖场,彻底打破了物理时空的边界。消费者在通勤途中完成跨境购物,在深夜两点下单次日达商品,这种“时间折叠”效应重构了传统消费节奏。搜索引擎作为流量中枢,通过关键词优化与内容算法,将用户即时需求与商业供给精准对接。数据显示,72%的网购行为始于搜索引擎查询,SEO优化程度直接影响着品牌在数字货架的陈列位置。

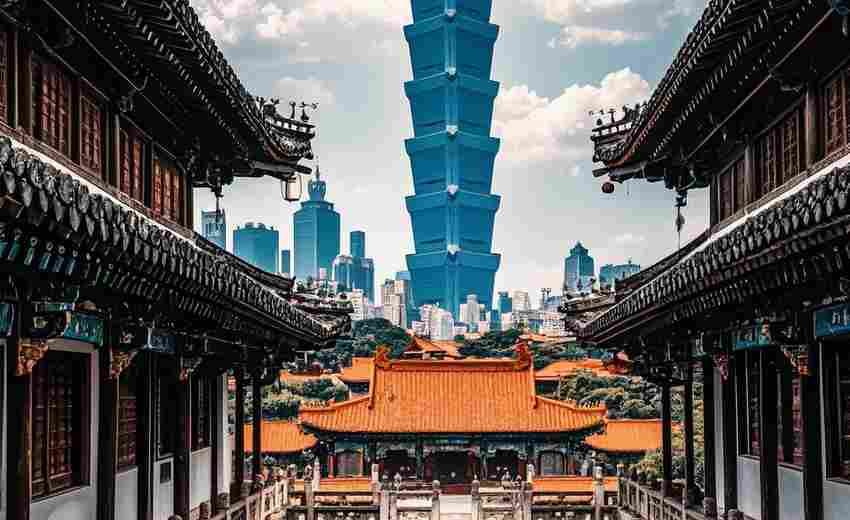

线下场景则遵循着“日光经济”与“位置红利”的原始法则。商业综合体的黄金铺位、社区便利店的百米服务圈,地理半径决定着客群触达效率。上海陆家嘴商圈的工作日午间人流与周末家庭客群形成鲜明反差,这种时空波动要求实体商业必须具备动态调整能力。研究显示,核心商圈门店的客流量存在30%以上的时段差异,精准把握消费时段成为线下运营的关键。

互动方式的体验断层

虚拟空间的交互设计正在创造新型消费仪式感。直播带货中的弹幕互动、AR试妆的即时反馈、智能客服的语义识别,技术赋能让线上体验突破平面限制。拼多多的“砍价”机制将社交裂变植入购物流程,抖音的内容推荐算法重构商品发现路径,这些数字化交互创造了传统零售难以企及的参与深度。但正如《场景营销:研究述评》指出,过度依赖技术可能削弱情感连接,62%的消费者仍认为线上购物缺乏真实触感。

实体空间通过五感刺激构建沉浸式体验。宜家样板间的空间叙事、星巴克的咖啡香气、苹果体验店的交互装置,这些多维感官刺激形成独特的记忆锚点。神经营销学研究表明,实体环境中消费者决策时间缩短40%,触觉体验使购买意愿提升58%。但受制于物理空间,个性化服务难以大规模复制,同一门店无法同时满足200个顾客的定制需求。

信息触达的路径博弈

搜索引擎构筑的流量漏斗决定着线上生态位。Google的爬虫算法索引超过130万亿个网页,品牌需要持续优化内容质量、外链建设、移动适配等技术指标。长尾关键词的精准布局可使小众品类获客成本降低65%,但算法迭代带来的不确定性也令50%的企业面临流量波动风险。亚马逊的A9算法每年调整超过500次,要求商家必须具备动态优化能力。

线下场景的信息触达遵循着“三位一体”法则。店铺招牌的视觉冲击、地推人员的语言沟通、促销物料的文字传达构成复合传播网络。研究显示,消费者在实体环境中的品牌认知需要3次以上触点重复,但转化率比线上高出23%。万达广场的导航系统通过色彩分区提升店铺到达率,验证了空间设计对信息传递的放大效应。

效果评估的维度冲突

数字营销建立了一套精密的数据追踪体系。从展示量、点击率到转化成本,每个环节都可量化分析。Google Analytics能追踪用户跨设备行为路径,A/B测试可在48小时内验证广告创意效果。但这种数据驱动模式可能导致过度优化,某美妆品牌发现,过度追求CTR指标使品牌认知度下降17%,揭示出数据指标与品牌价值的潜在矛盾。

实体营销的效果评估则呈现模糊性与滞后性。客流量统计系统误差率达15%,消费者情绪价值难以量化,促销活动的长尾效应需要三个月观察周期。但剑桥大学研究证实,实体购物带来的多巴胺分泌强度比线上高34%,这种生理反应构成了线下消费的隐性价值。优衣库的线上线下同价策略,正是基于实体店带来的品牌溢价能力。

流量分配机制正在发生量子纠缠式演变,TikTok的本地推功能将线上流量导入实体门店,银泰百货的云店系统用虚拟货架突破物理库存限制。当AR导航开始指引商场购物路径,当智能试衣镜同步线上穿搭数据,这种数实融合趋势正在消解传统的渠道边界。