随着移动设备使用率的持续攀升,全球超过70%的搜索行为发生在智能手机端,移动端搜索流量已逐渐成为网站自然流量的核心来源。谷歌早在2022年推出的移动优先索引机制,标志着搜索引擎算法已完全转向以移动端体验为基准的评估体系。这种变革不仅重构了搜索排名的底层逻辑,更直接决定了网站在数字生态中的生存空间。当用户在5英寸屏幕上滑动指尖时,网站的加载速度、内容呈现方式和交互体验都在悄然改写流量分配的密码。

移动优先索引与搜索可见性

谷歌移动优先索引机制的全面实施,从根本上改变了搜索引擎抓取和评估网站的方式。该机制将移动端版本作为主要爬取对象,这意味着桌面端优化的成效已退居次要地位。统计显示,采用移动优先索引后,未优化移动端的网站平均自然流量下降幅度达38%,而完全适配移动端的站点流量增长可达25%以上。

这种变革源于用户行为的根本性转变。移动端用户更倾向于碎片化、场景化的搜索模式,例如在通勤途中搜索本地服务或即时获取问题解决方案。搜索引擎为匹配这种需求,在算法中加重了页面加载速度、触控友好性等移动专属指标的权重。某电商平台的案例显示,其移动端跳出率从63%降至41%后,核心关键词排名提升了17个位次,直接带动自然流量增长34%。

响应式设计与流量捕获

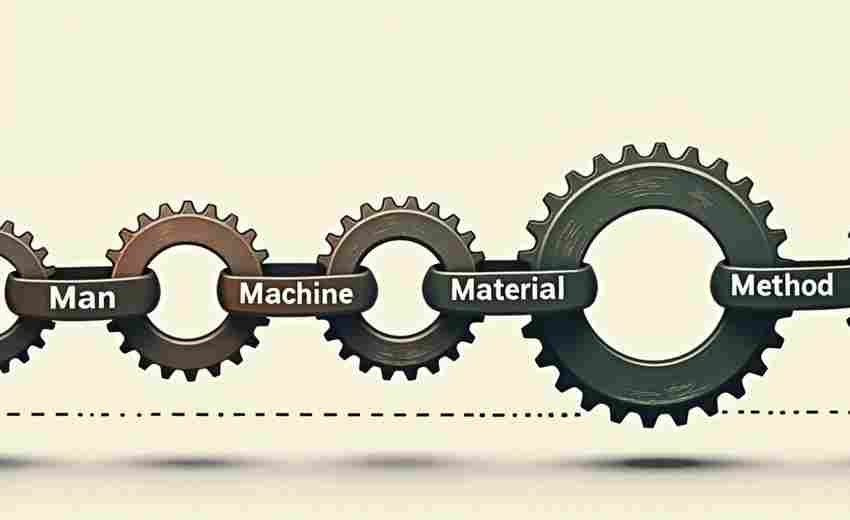

响应式设计作为谷歌官方推荐的移动适配方案,在流量获取层面展现出显著优势。相比独立的m.站点或动态服务架构,响应式设计能保持URL统一性,避免因多版本内容导致的权重分散问题。某新闻门户网站改版为响应式设计后,外链自然增长率提升22%,页面收录效率提高40%。

这种技术架构的优越性还体现在用户行为的深度契合上。移动端用户更关注信息的即时获取效率,响应式设计通过智能调整图片尺寸、文字行距和按钮间距,使关键内容在有限屏幕空间内实现最优呈现。数据分析显示,采用响应式布局的网站,用户平均页面停留时间延长28%,内容分享率提高19%,这些行为数据正向影响搜索引擎的排名评估。

页面速度与流量留存

移动端页面加载速度已成为影响流量留存的关键阈值。谷歌核心网页指标明确要求移动端首屏加载时间需控制在2.5秒以内,每超出1秒会导致用户流失率增加32%。某旅游预订平台的实测数据显示,将移动端LCP(最大内容绘制)从4.2秒优化至1.8秒后,自然搜索转化率提升27%,跳出率下降19个百分点。

这种速度优势的构建需要多维技术支撑。包括WebP格式图片的应用可使图片体积缩减65%,HTTP/3协议的部署能减少30%的网络延迟,而服务端渲染技术的采用可将交互时间提前400毫秒。某金融科技网站通过这三项优化组合,使移动端会话时长从1分12秒延长至2分35秒,带动目标关键词排名进入前三位。

内容策略与意图匹配

移动端内容优化需要重构传统的关键词策略。用户在小屏设备上更倾向使用语音搜索和长尾短语,例如"附近的24小时药店"这类具象化查询。数据显示,针对移动端优化的长尾关键词可使点击率提升43%,且这类关键词的竞争强度通常比桌面端低28%。

内容呈现方式同样影响流量获取效率。移动端用户对信息密度的耐受度更低,采用段落分隔、信息分层和视觉焦点引导的设计,可使内容消费完成率提高61%。某教育平台将课程介绍页面的文字密度降低40%,增加信息图表和折叠式内容区块后,页面停留时间中位数从46秒增至82秒,自然流量月均增长率达15%。

结构化数据与流量增值

移动要求的富媒体展示正在重塑流量分配规则。添加VideoObject标记的视频内容,在要求中的点击率比普通文本结果高73%,而FAQ结构化数据可使网页在语音搜索中的曝光率提升55%。某美食博客为菜谱页面添加Recipe微数据后,精选摘要展示率从12%跃升至39%,直接带来28%的自然流量增幅。

本地化标记的精准应用同样产生流量增益。在移动端页面嵌入LocalBusiness结构化数据,可使"附近"类搜索词的点击率提升41%。某连锁便利店品牌在300家分店页面添加营业时间、实时库存等标记后,"24小时便利店"搜索词的排名稳定在前三位,带动线下客流量增长19%。