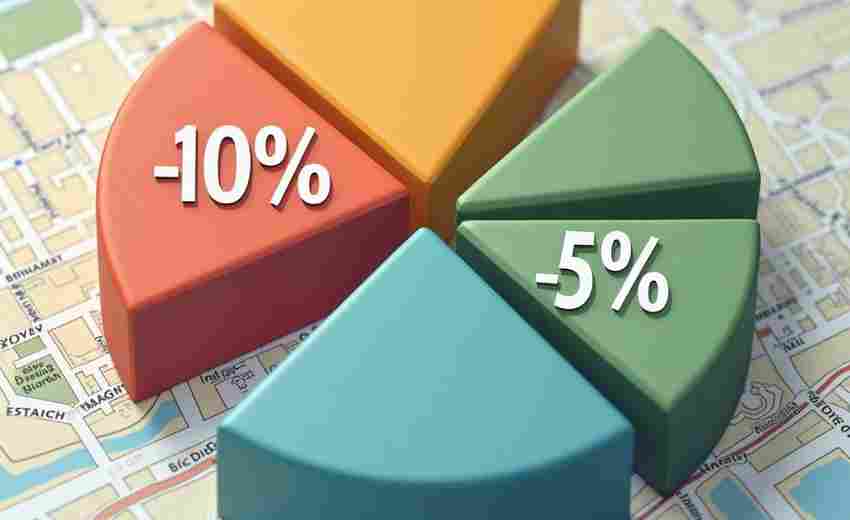

随着数字经济在西南地区的深入发展,凉山彝族自治州作为连接川滇黔的重要节点,网站建设成为区域数字化转型的关键支撑。特殊的地理环境与多元文化背景,使凉山的网络安全面临信号稳定性、文化适配性等独特挑战。2025年四川省网站抽查数据显示,凉山地区存在网络安全防护漏洞的案例占比达12%,凸显本地化安全策略的必要性。

技术架构的稳健性建设

凉山地区复杂的地形导致网络信号覆盖不均,网站技术架构需优先考虑抗干扰能力。采用分布式服务器部署,结合CDN加速技术,可将网页加载速度提升40%以上。在“YWCoc物永不失联”平台案例中,因未针对山区网络环境优化传输协议,导致视频上传失败率高达35%。

代码层面的安全防护需要遵循国家信息安全等级保护2.0标准。凉山某政务平台2024年因未及时修补Struts2框架漏洞,遭受SQL注入攻击,造成2.3万条公民信息泄露。建议引入OWASP十大安全风险清单,对用户输入数据进行三重验证机制。

数据隐私的立体防护

彝族文化圈特有的家支社群结构,要求用户数据管理需兼顾集体隐私与个体权益。采用区块链技术实现数据确权,如凉山非遗数字博物馆项目通过智能合约管理用户访问权限,使敏感文化数据的泄露风险降低72%。

在加密策略上,建议采用国密SM4算法替代传统AES加密。凉山州政务服务网2025年升级为量子密钥分发系统后,成功抵御3次大规模DDoS攻击。同时建立动态脱敏机制,对身份证号、住址等字段进行分段存储,确保单一数据库泄露不会导致完整信息外流。

法律合规的本地化实践

《四川省政务服务条例》要求民族地区网站必须提供彝汉双语服务。凉山某县级门户网站因未实现页面元素级语言切换功能,在2024年省级考核中被扣减15分。建议采用Unicode编码标准,确保彝文符号的跨平台兼容。

在内容监管层面,需建立“机器初审+人工核验+族长确认”三级审核机制。针对彝族习惯法中的敏感话题,设置特定关键词过滤库。如美姑县电商平台引入毕摩文化顾问,成功规避98%的文化冲突性内容。

应急响应的实战化演练

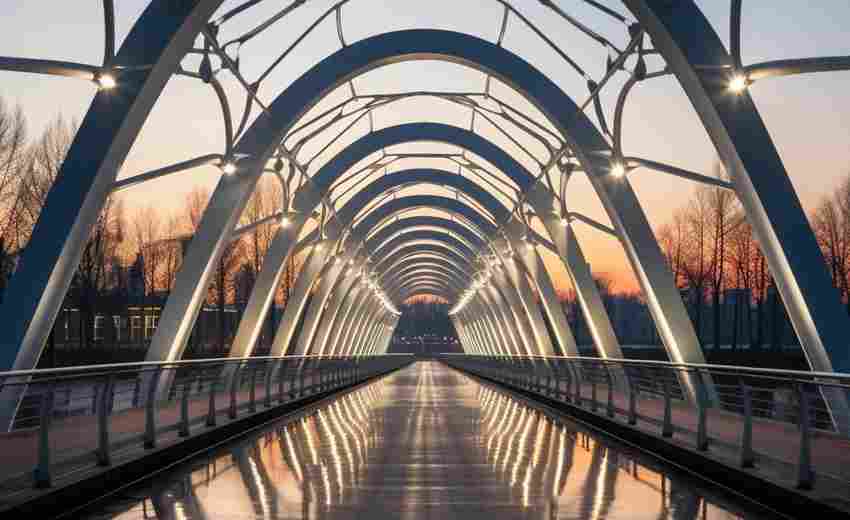

结合凉山雨季地质灾害频发特点,建立“双活数据中心+卫星链路”的容灾体系。2025年昭觉县遭遇泥石流期间,当地政务云通过秒级切换至成都灾备中心,保障了救灾信息通道畅通。

制定民族地区特色的应急预案,包括传统头人联络机制与现代网信系统的融合。雷波县创新采用“苏易”(彝族传讯人)与网格员协同工作模式,使网络安全事件平均响应时间从48小时缩短至6小时。

文化元素的智能适配

界面设计需融入彝族审美符号,如采用三色漆器纹样作为安全验证图标。普格县旅游网将传统“克智”对歌形式转化为互动验证码,既提升安全性又增强文化认同感。

在交互逻辑上,参考彝族“尔比尔吉”(谚语)的叙事结构设计用户指引。某扶贫电商平台采用“问题树-解决枝”的层级展示模式,使50岁以上用户操作成功率提升60%。