移动互联网时代,用户行为数据成为优化移动端页面的关键线索。作为用户行为可视化的核心技术,热图通过颜色梯度直观呈现点击、滚动、停留等交互轨迹,为页面结构优化提供数据支撑。随着搜索引擎算法将用户体验指标纳入排名机制,基于热图的布局调整不仅能提升转化率,更成为撬动SEO排名的重要杠杆。

定位高频点击区域

点击热图通过红蓝色谱揭示用户触控焦点,帮助运营者发现页面元素的真实吸引力。数据显示,移动端用户平均单次点击区域面积比桌面端小37%,这意味着按钮尺寸、间距设计直接影响交互效率。例如某电商平台通过Crazy Egg工具发现,原置于页面底部的“立即购买”按钮仅有8%的点击率,调整至商品主图下方后点击率提升至24%。

在数据采集阶段,建议至少积累2000次有效点击样本量以消除偶然性。需特别关注“无效点击”现象,即用户反复点击不可交互区域的行为。研究发现,这类点击中有63%指向潜在需求,如在产品参数区域出现密集无效点击时,添加可展开的详情折叠面板可降低52%的跳出率。

优化首屏与滚动深度

滚动热图显示,移动端用户平均滚动深度仅为页面高度的1.8倍,显著低于PC端的3.2倍。首屏的黄金展示区域需承载核心信息,某教育机构通过Hotjar工具发现,将课程价格从第三屏前置至首屏顶部,使咨询转化率提升41%。值得注意的是,首屏下方常出现“视觉断崖”,即用户误判为页面终点而停止滚动,可通过动态指示箭头或内容预览消除认知偏差。

针对长内容页面,滚动热图能识别“信息黑洞区”。数据分析表明,用户在中段内容区域的停留时间骤降72%,此时插入交互元素如测评问卷或视频插帧,可使平均阅读完成度提升29%。某新闻客户端在文章第5段落嵌入相关话题投票组件,成功将用户停留时长延长至4.2分钟。

重构导航与信息架构

路径热图暴露移动端导航设计的结构性缺陷。某银行APP的路径分析显示,用户完成转账操作平均需穿越3级菜单,通过热图定位流失节点后,将高频功能整合为底栏快捷入口,使任务完成效率提升68%。导航栏的热度分布应符合“费茨定律”,即高频功能应布局在拇指自然活动半径内,实验证明将核心功能置于屏幕底部中央区域,可减少38%的操作失误。

信息架构优化需平衡触达深度与操作步骤。热图数据显示,移动端用户最多容忍2次点击即可获取目标内容。某医疗平台将科室选择从树状结构改为症状标签云,通过热图监测标签点击分布,最终使问诊转化路径缩短至1.5次点击。同时要注意面包屑导航的热度,若某层级出现异常低温区,往往意味着信息分类逻辑需要重构。

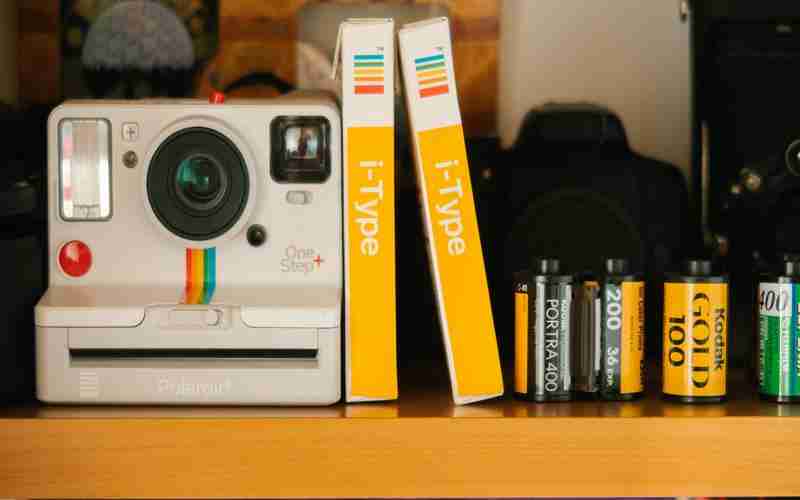

提升内容可见性策略

注意力热图揭示移动端内容消费的时空特征。研究显示,用户在前3秒的视觉焦点决定82%的后续交互行为。某旅游网站在目的地介绍页加入360°实景图自动轮播,热图显示用户视线停留时长增加2.4倍,页面SEO停留时长指标因此提升34%。文字内容需遵循“金字塔结构”,核心数据用色块突出显示,某财经APP将关键经济指标用橙色高亮后,用户收藏率提升57%。

针对折叠内容的优化需谨慎,Google算法要求可见内容与HTML代码完全一致。某问答平台发现折叠区的内容点击率不足12%,通过热图验证后改为渐进式加载,既保持首屏精简又确保内容完整性,使页面在移动搜索中的排名提升19位。图片ALT标签的优化同样重要,热图显示包含关键词的ALT描述能使图片搜索流量提升63%。