在广西首府南宁的夜空下,民歌与星辰共同闪耀,编织出一场跨越时空的艺术盛宴。自1999年启幕以来,南宁国际民歌艺术节以壮乡歌圩文化为根基,持续二十余载用音符架起连接世界的桥梁。这里既有原生态山歌的质朴回响,也有流行音乐与民族旋律的惊艳碰撞;既有铜鼓纹饰的舞台图腾,也有全息投影的科技幻境。当国家级非遗传承人遇上国际顶级乐团,当千年歌谣邂逅人工智能编曲,这场艺术盛会始终行走在传统与现代的交界线上,用创新演绎诠释着民歌的永恒生命力。

民族元素的现代表达

在艺术节的舞台上,传统民歌通过时尚编曲焕发新生。1999年首届开幕式上,摇滚歌手臧天朔与格日乐用电子乐队重新演绎《山歌好比春江水》,将壮乡山歌注入摇滚灵魂,这种“民族歌曲流行化”的创新理念贯穿艺术节始终。作曲家徐沛东创作的《大地飞歌》融合广西山歌调式与现代交响乐编曲,被评价为“小歌大作”的典范,宋祖英的演绎让这首主题曲成为传世经典。

原生态表演则以质朴力量震撼人心。黑衣壮“尼的呀”多声部合唱如山谷回声,侗族大歌《蝉歌》的无指挥合唱展现天人合一的音乐智慧。2023年晚会中,融水苗族芦笙与南丹白裤瑶铜鼓的即兴合奏,将田间劳作韵律转化为舞台节奏,国家级非遗传承人用天琴弹唱《唱天谣》,三弦琴声与喉音唱法交织出穿越千年的神秘音画。

国际文化的多元碰撞

中外艺术家的创意融合成为固定亮点。2018年法国歌手金小鱼与京剧演员合作《今夜无人入眠》,在邕剧小演员伴唱中完成东西方声乐体系的对话;2023年印尼民歌《星星索》经电子混音改编,与壮族嘹歌形成跨越海洋的和声呼应。这种文化互鉴在2025年“三月三”活动中达到新高度,中越德天瀑布边的跨境对歌、马来西亚歌手陈永馨四度献唱,印证着民歌节作为中国—东盟文化枢纽的地位。

舞台上的国际化不仅体现为演员阵容,更在于艺术形式的深度融合。维也纳童声合唱团曾与广西山歌手共同演绎《赶圩归来啊哩哩》,俄罗斯红军歌舞团将《喀秋莎》改编为壮语版本。2025年闭幕式设计“民歌”篇章,计划实现全球12国歌手实时全息同台,运用AI语音合成技术打破语言壁垒,构建人类命运共同体的音乐图景。

舞台设计的创新突破

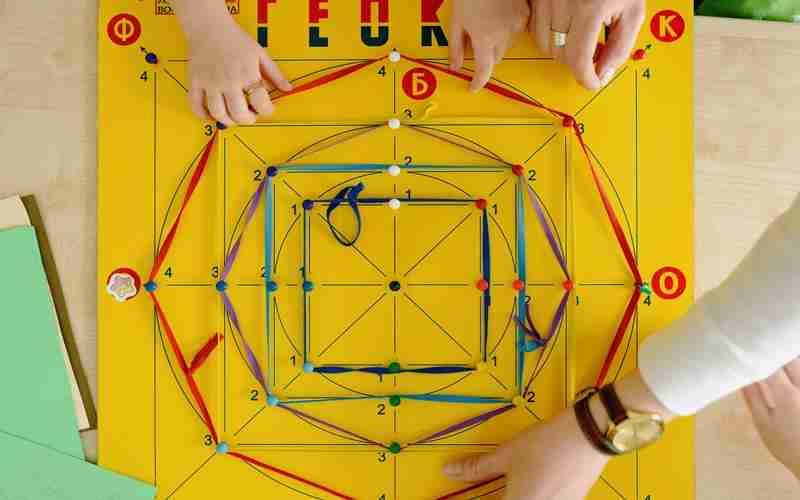

视觉呈现始终是民歌节的核心竞争力。首届晚会打造的5层楼高铜鼓舞台,以4800平方米的体量开创国内露天剧场先河,银灰色调与激光投影塑造出“刘三姐乘金凤凰”的奇幻场景。2017年引入360度环形冰屏技术,让壮族花山岩画“活”现于空中;2023年主舞台采用可升降山水装置,实景瀑布与虚拟星空交替出现,创造“人在画中歌”的沉浸体验。

科技赋能不断拓展艺术边界。2021年晚会首创“云合唱”模式,26个国际友城歌手通过5G技术同唱《茉莉花》;2025年计划启用脑电波感应灯光系统,让观众情绪实时转化为舞台光影变化。值得关注的是,民歌节近年尝试将演出空间延伸至城市街区,2023年“民歌一条街”项目使民族大道变身露天剧场,AR技术让行人可与虚拟歌仙对歌互动。

节庆与时代主题的融合

重大历史节点的艺术表达独具匠心。2021年建党百年特别晚会中,《渔家傲·反第一次大“围剿”》用多声部合唱再现红军壮举,五个自治区民歌联唱铸牢中华民族共同体意识。2023年“壮族三月三”主题晚会创新改编《天上星星伴月亮》,将传统情歌意象转化为航天梦想的浪漫隐喻,唢呐与电子合成器的碰撞诠释着传统与现代的对话。

非遗活化工程贯穿历届演出。2014年首设民歌学院培养传承人,2025年将举办中国—东盟非遗周,计划展示越南水上木偶戏与壮族末伦的跨界对话。彝族跳菜、瑶族猴鼓舞等非遗项目经现代编舞重新编排,既保持原始祭祀韵味,又符合当代审美取向,这种“活态传承”模式被文化学者誉为“非遗保护的南宁样本”。