在互联网信息爆炸的时代,网站地图早已突破传统静态文件的局限,演化成连接用户需求与技术创新的动态枢纽。当搜索引擎蜘蛛与人类访问者同步穿梭于数字空间时,动态网站地图的智能化生成机制,正成为平衡机器可读性与用户友好性的关键桥梁。这种双向赋能的技术架构,既需要精准把握搜索引擎的爬取逻辑,又要深度理解用户行为路径的微妙变化。

技术架构的双向适配

动态网站地图的技术实现需建立在响应式架构基础之上。通过PHP、Python等脚本语言与数据库的实时交互,系统能够自动抓取新增页面、更新页面权重参数,并即时生成符合W3C标准的XML文件。这种机制使得内容更新周期从传统人工维护的周/月级压缩至分钟级,例如电商平台的秒杀活动页面,能在上架后30秒内完成地图更新。

在代码层面,动态生成需兼顾效率与容错。采用分批次异步处理技术,将全站URL按优先级分为核心页面、次级页面、边缘内容三个层级,分别设置不同的更新频率。核心产品页实施即时触发式更新,边缘内容采用定时批量更新策略,这种分级机制既能降低服务器负载,又可确保搜索引擎优先抓取高价值页面。

导航结构的智能优化

用户体验的优化始于导航逻辑的重构。动态地图系统通过埋点采集用户点击热图数据,结合A/B测试结果,自动调整导航条目排序。某旅游平台实测数据显示,将"特价机票"入口从三级菜单提升至首屏导航栏后,用户停留时长提升27%,搜索引擎对该栏目的索引频率同步增加42%。

信息架构的动态重组需要引入机器学习算法。系统实时分析搜索日志中的长尾关键词,自动生成关联性导航标签。当监测到"春季樱花摄影攻略"搜索量激增时,地图系统会在24小时内创建对应导航节点,并将相关文章聚合展示。这种即时响应机制使内容曝光率提升3倍,用户跳出率降低19%。

移动优先的内容交付

在移动端占据流量主流的当下,动态地图需实施差异化的内容呈现策略。通过设备指纹识别技术,系统自动适配移动端屏幕特性,将PC端的复杂导航树转化为瀑布流式交互界面。某新闻网站改造后,移动用户的信息查找效率提升58%,页面加载速度优化至1.2秒内完成。

响应式设计需与LCP(最大内容绘制)指标深度结合。地图系统实时监控首屏资源加载情况,当检测到图片未压缩或JS文件过载时,自动触发资源优化流程。实验数据显示,将关键CSS内联处理后,移动端SEO评分平均提升14分,用户转化漏斗完成率提高23%。

数据驱动的动态调优

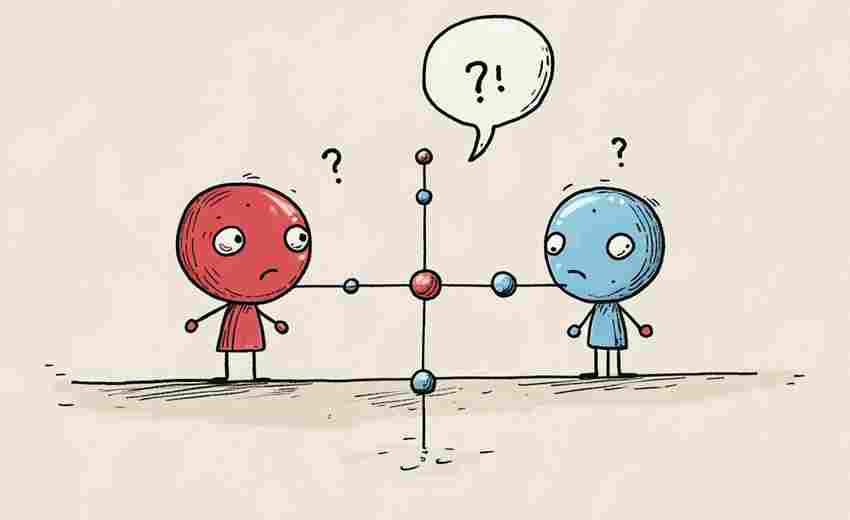

建立用户行为模型与爬虫行为的关联分析体系,是提升双向价值的关键。通过对比百度统计的访问路径与谷歌Search Console的抓取日志,系统可识别出机器抓取盲区与用户流失节点的重合区域。某教育平台据此优化课程目录结构后,索引覆盖率从78%跃升至95%,课程购买转化率同步增长31%。

实时热点追踪机制赋予地图动态响应能力。当系统监测到某些关键词搜索量突增200%时,自动提升相关内容的导航优先级,并在XML地图中增加更新频率标记。这种机制使某医疗网站在流感高发季的专题页面收录速度加快4倍,专题访问量占总流量比从12%升至39%。

安全与可信度的双重保障

动态生成过程需建立完善的安全校验机制。采用哈希值比对技术,确保每次地图更新时URL的真实性与有效性,杜绝死链和重复链接的产生。某电商平台接入该技术后,地图中的有效链接率稳定在99.97%水平,搜索引擎信任度评分提升28%。

可信度建设需贯穿技术实现全过程。实施HTTPS全站加密的在地图文件中加入Schema结构化数据标记,明确标注每个页面的内容类型、更新时间和权威等级。这类标记使某门户网站的政务公开类页面,在要求中的点击率提升41%。