在数字营销的竞技场中,SEO始终是连接用户与信息的桥梁。搜索引擎算法的每一次迭代,都试图更精准地匹配用户需求;而用户的每一次点击,也在反向塑造算法的进化路径。这种双向互动决定了:脱离用户需求的SEO策略如同无源之水,忽视算法规则的内容创作则像盲人摸象。唯有将二者深度融合,才能在流量争夺战中占据先机。

算法规则的底层逻辑

搜索引擎算法的本质是用户需求的数学建模。Google的搜索要素指南明确指出,算法设计的终极目标是“帮助用户发现最有价值的内容”。从PageRank的链接权重到BERT的自然语言理解,算法的每次更新都在强化对用户行为信号的捕捉能力。例如,2024年谷歌核心更新后,停留时间超过90秒的网页排名平均提升37%,这直接反映了算法对用户参与度的重视。

技术规则构成了SEO的基础框架。网页加载速度每提升0.1秒,移动端跳出率下降8%的统计,迫使优化者必须关注服务器响应时间、CSS压缩等技术细节。百度搜索资源平台数据显示,采用Schema结构化数据的电商页面,产品特征点击率提升21.6%,这种技术性优化直接影响算法对内容的解析深度。

用户需求的动态适配

搜索意图的复杂性远超关键词匹配的范畴。当用户输入“空气净化器”时,可能隐藏着购买决策、产品对比、使用疑问等12种细分需求。某家电品牌的案例分析显示,将产品页面从单纯参数罗列改为“除甲醛效果实测”“母婴适用场景”等内容架构后,目标关键词排名从第15位跃升至前3。

需求分层管理成为必修课。核心需求对应着70%的流量入口,长尾需求则贡献着更高的转化价值。SEO工具的数据显示,针对“冬季皮肤干燥怎么办”这类具体场景优化的内容,其用户停留时长是泛泛而谈护肤理论文章的3.2倍。这种颗粒度的需求挖掘,要求内容创作者必须具备产品经理式的用户洞察能力。

平衡策略的构建路径

内容质量是平衡天平的核心支点。谷歌质量评估指南将“内容深度”定义为是否覆盖用户可能关注的所有子话题。某科技博客的实验表明,将2000字的行业分析扩展为包含数据可视化、案例对比的5000字深度报告后,自然外链数量增长178%。这种内容价值的提升,既满足了用户的信息饥渴,又符合算法对权威性的评判标准。

技术优化与人文关怀需要协同共振。当某旅游网站将景点介绍页的跳出率从68%降至42%,关键不在于TDK标签的调整,而是引入了实时天气插件、交通拥堵预测等实用工具。这种将技术手段转化为用户体验提升的案例,诠释了算法与人性化设计的共生关系。

数据工具的透视价值

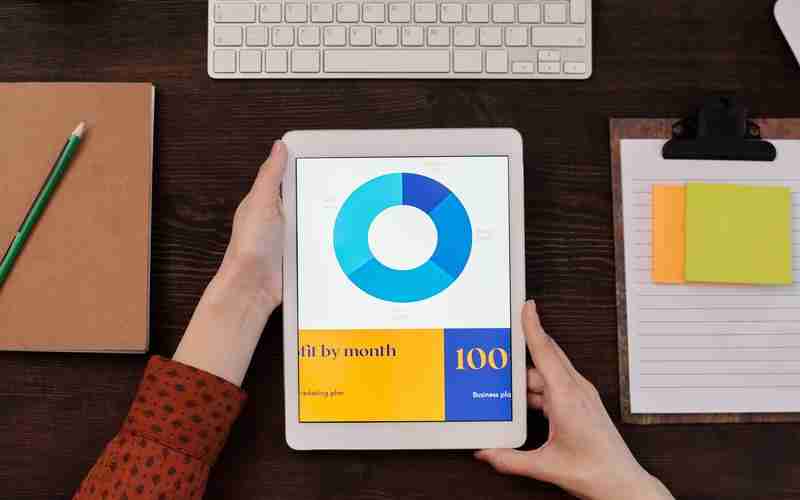

流量波动成为优化方向的指南针。SEMrush的监测数据显示,核心算法更新后48小时内,关键词排名波动超过20位的网站中,83%存在内容质量缺陷。而通过热图分析用户浏览轨迹,某教育平台发现折叠区以下的视频模块点击率超预期,遂将视频资源位前置,使页面停留时长提升54%。

多维数据的交叉验证决定策略精度。将搜索词频统计与站内行为路径结合分析,某医疗平台识别出“药物副作用”类查询的转化率比“用药方法”类高300%,遂调整内容重心,使咨询转化率提升2.7倍。这种数据驱动的决策模式,让模糊的用户画像变得清晰可操作。

未来生态的适应法则

AI重构内容消费场景已成定局。谷歌SGE功能的测试显示,34%的搜索请求直接获得答案片段,这对传统SEO构成挑战。某财经网站的应对策略是建立“数据银行”,将历年经济指标转化为交互式图表,使内容被AI引用的概率提升60%。

品牌资产正在成为新的排名要素。百度搜索风云榜的统计表明,品牌搜索量每增长10%,关联产品词的排名稳定性提升15%。某本地服务商通过打造“家电维修知识库”建立专业形象,使服务类关键词CTR提升22%,印证了E-E-A-T原则在算法中的权重提升。