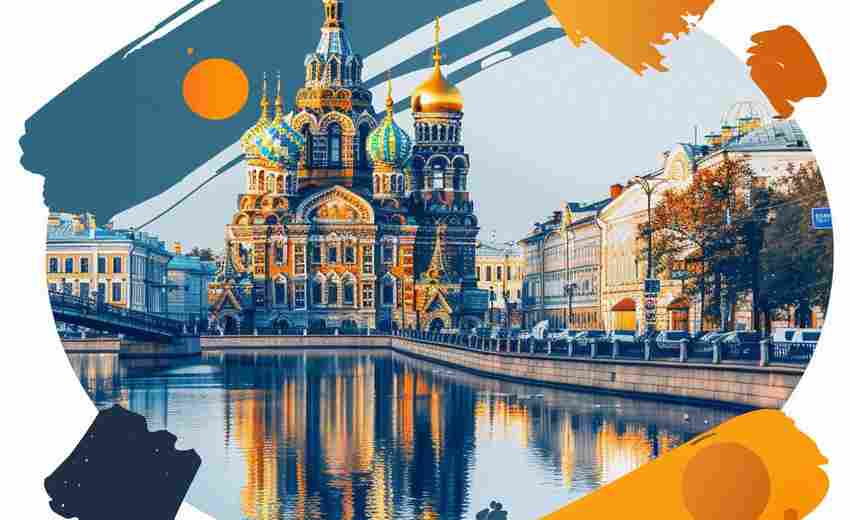

珠江口的西南岸,北纬22°的坐标在地图上刻下了一道隐形的气候分界线。这座以伟人命名的滨海城市,在地理图册中呈现着独特的空间密码:五桂山脉如翠色屏障横亘中部,磨刀门水道与洪奇沥水道如银色丝带交织缠绕,1780平方公里的土地被海拔531米的主峰切割成丘陵与平原的对话。地图不仅是空间的投影,更是解读气候基因的密钥,通过等高线的疏密、水系网络的分布、植被覆盖的色块,中山市复杂而典型的热带季风气候特征正悄然显现。

纬度定位与季风路径

展开中山市地图,北纬22°11′至22°47′的坐标带清晰标示着其地处北回归线以南的地理身份。这种低纬度特性在气候图谱上投射出强烈的太阳辐射特征,年平均太阳总辐射量达105.3千卡/平方厘米的数值,在广东省仅次于雷州半岛。从季风路径图可见,夏季盛行的东南季风穿越伶仃洋面,携带丰沛水汽直抵五桂山麓,这解释了为何该区域年均降水量高达1927.9毫米,且6月单月降雨量常突破300毫米。

卫星云图动态显示,冬季北下的冷空气在珠江口遭遇海洋暖湿气团,形成锋面雨带长期滞留于中山北部平原。气象观测数据显示,1月日均温度13.2℃的记录,较同纬度内陆城市高出3-5℃,这种海洋性气候特征在地形图上表现为海岸线长度与温度正相关的空间分布规律。研究证实,每向海岸线靠近10公里,冬季极端低温发生概率下降12%。

地形梯度与雨影效应

五桂山脉的海拔曲线在地形图上划出陡峭的等高线密集区,这座占地面积300平方公里的山体成为中山气候的重要调节器。气象雷达回波图显示,来自南海的暖湿气流在此被迫抬升,形成地形雨集中带,使得山脉南麓的南朗街道年均降水量比北部民众街道多出200毫米。而山脉北侧的石岐街道则因雨影效应,成为全市干旱指数最高的区域,这种降水空间分异在历史干旱记录中得到印证:2011年特大旱情中,北部平原农作物受灾面积是南部丘陵区的2.3倍。

数字高程模型(DEM)与降水等值线叠加分析发现,海拔100米以上的丘陵区年均相对湿度较平原地区低8%,这与植被蒸腾作用差异密切相关。五桂山保存着全市85%的亚热带常绿阔叶林,其林冠层日均蒸散量达4.2毫米,形成独特的山地小气候。气象站观测数据显示,夏季午后山体东坡与西坡温差可达4.5℃,这种局地环流特征在热红外遥感影像上呈现明显的温度梯度带。

河网密度与湿度场域

水网矢量图层显示,中山境内1041条河涌构成密度达1.2公里/平方公里的水系网络,其中岐江河流域面积占全市32%。比湿分布图与河网缓冲区分析表明,距离主干河道2公里范围内的相对湿度常年维持在85%以上,较远岸区域高出10-15个百分点。这种湿度场域特征在冬季尤为显著,当冷空气南下时,水体热容效应使沿岸霜冻发生概率降低60%。

利用MODIS地表温度数据反演发现,密集河网区夏季地表温度较建成区低3-5℃,这种降温效应在夜间更为明显。水文观测数据显示,洪奇沥水道与西江干流的交汇处,因水体混合产生的潜热交换量可达450W/m²,相当于每公里岸线产生1.2万千瓦的天然空调效应。这种独特的水热调节机制,使得中山成为珠三角城市热岛效应最弱的区域之一。

灾害格局与空间脆弱

历史台风路径图显示,1949-2020年间共有23个台风中心经过中山市境,其中15个源自南海热带低压。风暴潮风险图与高程数据叠加表明,海拔3米以下的临海镇街承受着90%的台风灾害风险,2023年"海葵"台风期间,坦洲镇最大风暴增水达2.1米,与数字高程模型预测值误差小于0.3米。这种空间脆弱性在土地利用图上表现为水产养殖区与风暴潮高风险区的高度重叠。

强对流天气的空间分布呈现显著的地形相关性,雷达回波追踪显示,70%的龙卷风发生在五桂山与平原过渡地带。2015年4月的EF2级龙卷风轨迹,与山脉背风坡的湍流区完全吻合。气候模拟实验证实,当东南风风速超过8m/s时,山体对气流的机械扰动可使强对流发生概率提升40%。