在数字化时代,网站售后服务的响应速度已成为衡量企业服务能力的关键指标。根据J.D. Power 2024年中国售后服务满意度研究,客户对服务响应时效的敏感度较往年显著提升,其中数字化预约渠道的满意度比传统渠道高12分。这一数据揭示了制定科学、合理的响应时间标准不仅是提升用户体验的核心手段,更是企业构建长期竞争力的战略选择。如何平衡效率与成本、标准化与灵活性,成为制定响应时间标准的深层命题。

服务分类与优先级划分

制定响应时间标准的基础在于精准识别服务场景的差异化需求。以医疗器械行业为例,紧急设备故障可能导致诊疗中断,因此其响应标准常设定为“30分钟内初步响应,4小时内现场处理”;而电商平台的退换货服务则可放宽至“24小时内确认问题,72小时内完成补发”。这种分类管理既避免了资源浪费,又能集中力量解决核心问题。

优先级划分需结合客户价值与企业能力动态调整。某生鲜配送企业将食品安全问题列为最高优先级,要求30分钟内响应并启动产品召回流程;而物流延误等中优先级问题则允许1小时内响应。这种分层机制背后是数据支撑:统计显示,将20%的资源投入高优先级问题,可解决80%的客户投诉。

数据驱动标准制定

科学制定响应标准需要多维数据支撑。某跨境电商平台通过分析三年服务记录发现,技术咨询类问题在2小时内解决可使客户满意度提升38%,但超过4小时则会导致差评率激增200%。这类数据为企业设定“2小时初步反馈,24小时闭环处理”的标准提供了量化依据。

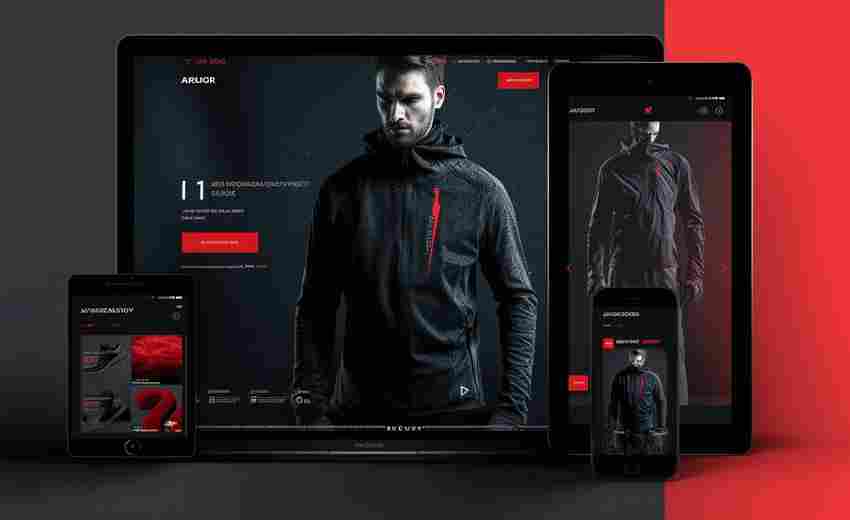

客户调研与行业对标同样不可或缺。J.D. Power研究揭示,展示服务现场视频可使满意度提升77分,这说明响应时效的透明化比单纯缩短时间更具价值。医疗器械企业的实践也印证了这一点:将设备运行数据实时同步给客户,即使实际处理时间未缩短,客户感知满意度仍提升15%。

流程优化与执行保障

标准制定后需配套流程再造。某服务器厂商建立“三级响应机制”:一线客服2小时内完成60%的常规问题处理,二线专家团队承接剩余35%技术难题,剩余5%复杂问题由研发团队48小时内攻关。这种漏斗式处理模式使整体效率提升40%,同时降低30%的人力成本。

执行保障机制包含绩效考核与技术工具双重维度。华为在售后服务协议中明确“7×24小时在线支持,4小时备件送达”的SLA标准,并将达成率与供应商结算直接挂钩。某电商平台则开发智能工单系统,自动识别问题类型并触发对应流程,使72小时处理完成率从78%提升至95%。

技术支持与工具应用

数字化工具正在重塑响应时效的边界。智能客服系统可实时处理70%的常规咨询,某平台接入NLP技术后,问题识别准确率从65%提升至89%。更值得关注的是区块链技术的应用,某医疗设备商建立分布式维修记录系统,使故障诊断时间缩短50%。

远程支持工具的突破带来服务模式变革。视频指导维修在IT设备领域普及率已达82%,某服务器厂商通过AR眼镜实现专家远程指导,使现场服务需求减少40%。智能预测系统则通过设备运行数据分析,在故障发生前48小时主动推送维护建议,将被动响应转化为主动服务。

动态调整与反馈闭环

响应标准需要持续迭代机制。某电商平台建立“周度服务数据沙盘”,根据客户满意度波动动态调整响应阈值,在促销期将售后响应标准压缩30%。医疗器械企业的实践显示,每季度分析5000条服务记录,可发现15%的标准偏差并及时修正。

客户反馈的深度挖掘创造改进契机。研究显示,处理完毕48小时内回访可使复购率提升22%。某跨境电商平台将差评案例转化为培训素材,使同类问题处理时间缩短35%。更前沿的实践是构建客户体验数字孪生系统,通过模拟推演预判标准调整的影响。