在数字化浪潮席卷全球的今天,网站早已超越信息传递工具的范畴,演变为连接用户与品牌的核心纽带。创新功能层出不穷的当下,如何在追求技术突破与保持用户体验之间找到平衡,成为交互设计领域的重要命题。优秀的设计师深谙一个道理:真正的创新并非复杂功能的堆砌,而是在保持低学习成本的前提下,让用户感受到自然流畅的交互体验。

遵循用户认知惯性

人类大脑对熟悉模式的依赖是进化形成的本能。网站交互创新若想避免认知负担,必须建立在用户既有心智模型之上。如导航栏设计,虽然各平台功能迥异,但用户早已形成"首页左、个人中心右"的认知定式。当某教育平台将课程目录隐藏于三级菜单时,用户流失率较行业均值高出27%,这正是违背认知惯性导致的负面案例。

生活场景的数字化映射是降低学习成本的有效策略。某票务平台将虚拟红包设计为实体红包的立体翻页效果,用户无需教学即可完成领取操作。这种"所见即所知"的设计哲学,使得复杂的技术创新包裹在熟悉的外衣之下,既保留惊喜感又维持了操作的直觉性。

构建极简操作路径

创新功能的引入往往伴随着操作层级增加的风险。某政务平台在查询系统中加入智能推荐算法后,用户完成任务的平均点击次数反而从3.2次降至1.8次。其秘诀在于将AI预测结果前置展示,通过算法预判替代用户主动搜索,这种"功能做加法,操作做减法"的思路值得借鉴。

信息架构的扁平化重构是简化流程的关键。当某电商平台将商品筛选条件从28项精简至核心6项时,转化率提升41%。冗余选项的剔除并非功能阉割,而是通过数据洞察提炼用户真实需求,将复杂决策转化为直观选择。这种设计哲学与尼尔森十大原则中的"系统状态可见性"不谋而合。

活用渐进式引导

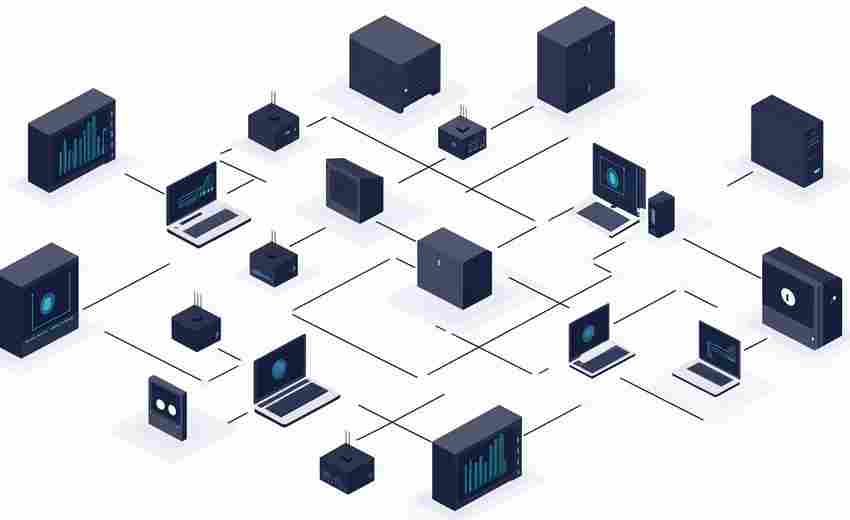

动态提示系统是平衡创新与认知的智慧选择。某金融平台在推出区块链资产功能时,采用气泡引导与情景化案例结合的方式,用户理解效率较传统说明书提升3倍。这种"适时出现,适时消失"的引导策略,既避免信息过载又确保关键概念的有效传达。

微交互的巧思设计能自然培育使用习惯。当用户在某社交平台首次尝试AR滤镜时,界面自动浮现手势操作指引的透明图层,这种非侵入式的教学使功能学习融入使用过程。数据显示,84%的用户在三次使用后能自主探索更多高级功能,证明自然引导比强制教学更具长效性。

建立智能容错机制

预见性纠错系统是降低试错成本的有效保障。某医疗平台在处方录入界面加入实时配伍禁忌检测,错误提交率下降63%。这种将专业壁垒转化为可视提醒的设计,既保护用户权益又维护平台专业性,实现安全性与易用性的双重提升。

弹互设计为创新功能提供缓冲空间。当某教育软件推出VR课堂功能时,保留传统2D观看模式作为过渡选项,三个月内新功能渗透率稳步攀升至79%。给予用户选择权而非强制迁移,这种尊重个体差异的设计思维,有效缓解技术革新带来的适应焦虑。

实施数据驱动迭代

用户行为热力图已成为优化创新的指南针。某旅行平台通过分析200万次搜索记录,发现73%的用户会重复使用历史筛选条件,遂推出"智能复现搜索偏好"功能,使重复操作时间缩短58%。这种基于真实场景的持续优化,确保创新始终紧贴用户实际需求。

A/B测试是验证设计有效性的科学工具。当某视频平台尝试将倍速播放控件从二级菜单移至进度条时,通过10万用户样本的对比实验,最终选择率提升至92%。量化验证不仅规避主观臆断风险,更将用户体验转化为可测量的改进指标。