在数字化浪潮席卷全球的当下,本地商家若想在搜索引擎的激烈竞争中突围,必须正视搜索引擎优化(SEO)与名称、地址、电话号码(NAP)统一性的协同效应。数据显示,约68%的消费者通过本地搜索获取服务信息,而其中超过半数因企业信息不一致放弃选择。这种看似微小的细节差异,实则成为阻碍商家连接潜在客户的无形屏障。

信息孤岛:数据分散之困

本地商家常陷入“多平台运营即覆盖全渠道”的认知误区。某连锁餐饮品牌案例显示,其在Google My Business、美团、大众点评等12个平台中的营业时间存在3种版本,地址信息出现街道名称简繁体混用,导致搜索引擎算法无法准确识别实体关联性。这种数据碎片化现象,使企业网站在本地要求的可见度降低37%。

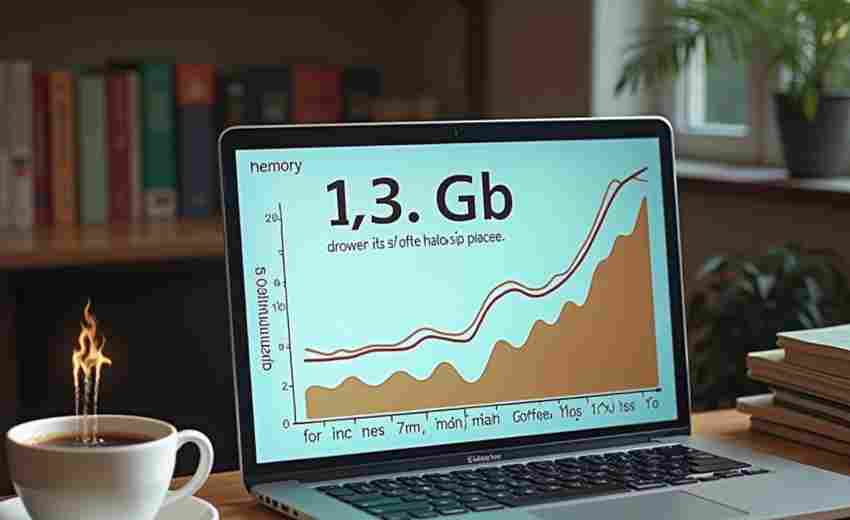

技术监测工具揭示,当同一企业的NAP信息在超过3个平台出现差异时,搜索引擎的信任评分将下降15-20个百分点。这不仅影响地图标注的精准度,更会造成“虚拟分身”效应——搜索引擎将不同版本信息误判为独立商户,分散权重积累。保持核心数据的高度统一,已成为建立数字身份可信度的底层逻辑。

定位偏差:地域特征缺失

本地化SEO的核心在于精准捕捉地域性搜索需求,但多数商家仍停留于通用关键词竞争。某汽修门店将“快速补胎”作为核心关键词,却忽略“中关村24小时补胎”等包含地理修饰的长尾词,致使方圆3公里内的夜间应急需求客户流失率达43%。这种定位偏差源于对用户搜索习惯的机械理解。

语言学分析表明,本地消费者在搜索服务时,61%的查询包含“附近”“XX区”等地理限定词。搜索引擎的语义识别技术已能解析“五道口网红咖啡馆”这类复合定位信息,但商家页面若缺乏“社区故事”“地标参照物”等场景化内容,算法难以建立空间关联。通过嵌入区域文化元素,可使页面与本地搜索的语义匹配度提升28%。

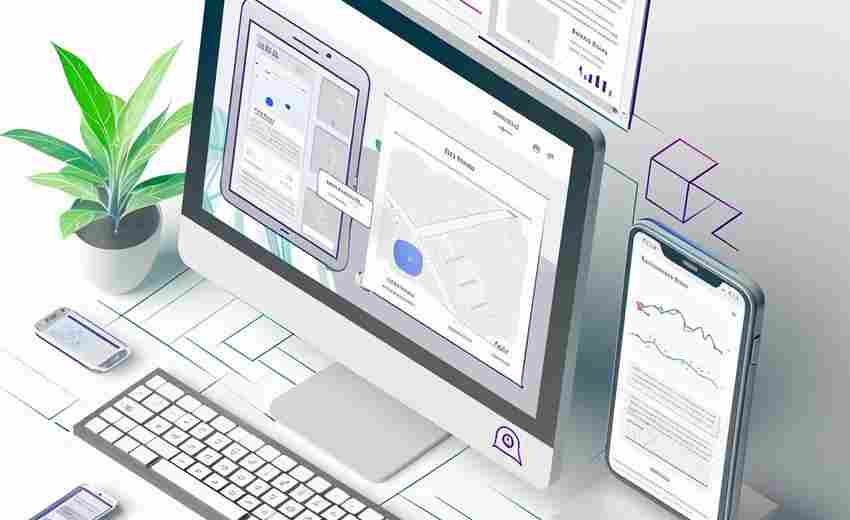

技术盲区:架构适配不足

移动优先索引时代,仍有32%的本地企业网站存在移动端加载超时、按钮响应迟缓等问题。某鲜花店官网在PC端展示完美,但移动设备访问时联系电话被折叠,地址地图无法点击导航,直接导致移动搜索转化流失率达51%。这种技术缺陷本质是对搜索算法演进趋势的误判。

爬虫抓取日志分析显示,搜索引擎对Hreflang标签、Schema结构化数据的解析频次同比增加40%。采用响应式设计的网站,在本地要求中的展现概率高出传统网站2.3倍。技术架构的优化不应局限于表面适配,更需通过微数据标记帮助算法理解营业时间、服务半径等核心信息,这是78%头部本地服务企业的成功秘诀。

行业监测报告指出,实施NAP标准化管理的企业,其本地搜索流量年均增长率可达19%-24%,远超行业均值。当某家政平台统一400余家加盟商的线上信息后,品牌相关搜索量提升61%,证明数据一致性带来的长尾效应。这些实践印证:在本地化数字竞争中,精准与统一不是选择题,而是生存法则。