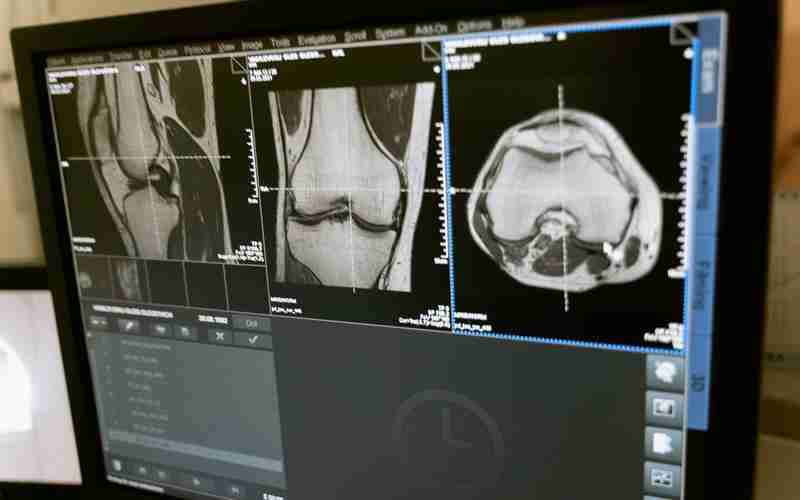

在搜索引擎优化领域,黑帽技术始终是柄双刃剑。某医疗网站曾因过度使用关键词堆砌,在谷歌2021年核心算法更新后流量暴跌73%,这个真实案例揭开了行业长期存在的风险沟通困境。当企业面临短期排名诱惑时,如何准确传递风险信息,成为决定其数字营销生死存亡的关键命题。

风险识别盲区

多数企业决策层对黑帽SEO的认知停留在"可能被惩罚"的模糊层面。SEMrush 2022年的行业报告显示,83%的网站运营者无法准确列举谷歌禁止的5种以上优化手段。这种认知缺失导致沟通时产生严重信息不对称,技术团队往往用"短期见效"等话术掩盖风险。

更隐蔽的误区在于对灰色手段的误判。以关键词填充为例,某些企业认为只要不超出页面字数5%就属安全范围。但谷歌质量评估指南明确指出,任何损害用户体验的内容布局都构成违规。2023年某教育机构案例显示,其网站将"在线课程"关键词密度控制在4.8%仍遭降权,印证了机械执行标准指标的无效性。

信息传递偏差

风险沟通中的语义陷阱值得警惕。某电商平台曾将"暂时性流量波动"作为黑帽策略的委婉表述,导致管理层误判风险等级。Search Engine Land专家Cindy Krum指出,使用"流量重置"等模糊术语会使风险认知降低40%以上。

数据呈现方式直接影响决策判断。当技术团队展示"30天排名提升方案"时,若隐去历史案例中65%的网站在6个月内被惩罚的事实,就构成选择性信息披露。哈佛商学院研究表明,用可视化工具同步展示收益曲线与风险概率,可使决策准确率提升28%。

法律边界模糊

美国FTC对某旅游网站开出的230万美元罚单,暴露出黑帽SEO可能触犯反不正当竞争法。不同司法管辖区对"算法操纵"的界定存在显著差异,欧盟GDPR将某些用户追踪手段直接列为数据违规。这对跨国企业的风险沟通提出更高要求。

英国竞争与市场管理局(CMA)2023年新规将虚假评论生成纳入刑事犯罪范畴。法律顾问在沟通中必须明确:某些SEO操作不仅违反平台规则,更可能构成商业欺诈。某家居品牌因此类问题遭遇集体诉讼,最终付出和解金达营收的12%。

长期价值损耗

SimilarWeb数据显示,采用正规白帽策略的网站,三年期流量复合增长率比黑帽策略高41%。品牌信誉度的隐形折损更难量化,某快消品网站因使用门页跳转技术,消费者信任指数在事发后18个月内未能恢复至原有水平。

技术负债的累积效应常被低估。每次算法更新都会暴露历史操作隐患,Moz的行业追踪表明,曾使用隐藏链接的网站,在核心算法更新中受冲击概率是合规网站的3.2倍。这种持续的风险暴露,使企业陷入永久性的危机应对状态。

沟通渠道建设

建立跨部门风险评估机制成为必然选择。某跨国零售集团设置SEO合规官岗位,要求技术、法务、公关部门每月联合出具风险简报。这种机制使黑帽策略提案的通过率从57%降至9%,同时正规优化预算增加40%。

危机应对预案的预先沟通至关重要。当某品牌因违规外链被处罚时,其预先准备的媒体声明模板和客服话术,将舆情发酵周期缩短了72小时。预案中需明确技术细节披露尺度,既满足公众知情权,又避免引发二次算法审查。